10: El siglo XX y los gitanos

CAPÍTULO 10:

EL SIGLO XX Y LOS GITANOS

PRIMERA PARTE

La represión silenciosa del pueblo olvidado: gitanos bajo el franquismo

Introducción: olvido y memoria

Existen numerosos estudios sobre la represión política sufrida durante los 40 años de dictadura franquista, pero escasos son los que se encargan de recordar el sufrimiento padecido por los gitanos. Para vivir es necesario recordar, ya lo decía el poeta: Pero si tú me olvidas quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Morir en vida, allí dónde habita el olvido, donde los silencios esconden el temor a la vida y la visión de la muerte cercana se entiende como un mal menor; el valle no de los caídos, sino de los avasallados. Para evitar morir, para vivir, es necesario recordar y es lo que pretenden estas líneas. La finalidad de las siguientes páginas es reivindicar la memoria colectiva de quienes fueron excluidos –abandonados– de la historia, de los que fueron privados de nombre. Se hace necesario rastrear las huellas antes de que sean borradas. Los olvidados no pertenecieron a un bando u otro, pues siempre fueron olvidados, vencidos, por los vencedores, ya sea por la elección y descarte que conlleva el acto de recordar. Los olvidados también padecieron el Estado que se asentó sobre una sociedad asolada por la violencia, un Estado cuyo Leitmotiv fue la estética del miedo. Terror, miseria y silencio han sido los tres factores que desde su llegada a España han incidido sobre el pueblo que estas líneas pretenden revivir. El dolor y el horror infligidos como terapia para curar el silencio que hizo verosímil el engaño, para evitar susurros que intranquilizaran a la población. El franquismo les negó su capacidad de recordar. Hay que evitar que sus experiencias desaparezcan con sus vidas. Decía Serrano Súñer[1], el 12 de abril de 1940: «no queremos un Estado sin pueblo; nosotros dirigimos al pueblo, pero queremos llevarlo organizado jerárquicamente a su estado nacional; hacerlo partícipe en su destino y en su responsabilidad para que se sienta autor de esta gran tarea pública que tenemos encomendada». Dirigían al pueblo, es cierto, pero no a este pueblo, pues quedó fuera, aislado, marginado a las periferias de las urbes. Esto ha producido que en el imaginario colectivo se vea como natural que recaiga sobre el gitano todo el peso de la violencia del derecho. Tras un período de tolerancia en el siglo XIX, el auge de los fascismos en la primera mitad del siglo XX supuso la vuelta a las prácticas anteriores, pero recrudecidas con los nuevos medios de terror. La idea de determinados seres humanos como piojos que infectan la sangre o la raza; insectos que hay que fumigar. El origen de lo que Sloterdijk ha llamado el atmoterrorismo, la higiene social de los parásitos del pueblo. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados durante la barbarie nazi, más de 500.000 gitanos padecieron la misma suerte. Y, sin embargo, sigue latente ese racismo de aversión, en términos de Kovel, sobre la población rromà. El sentimiento de cercanía y compasión sobre determinadas minorías que a lo largo de la historia, y especialmente durante la II Guerra Mundial, han padecido los horrores de la crueldad del ser humano, no se ha producido con el pueblo gitano. Hoy día seguimos excluyéndolos, continuamos relegándolos a las afueras de las ciudades y de la razón, apartándolos del recuerdo. Hay que denunciar las injusticias que les ha impuesto la construcción nacional de la mayoría y, así también, poder identificar las condiciones por las que esa construcción nacional de la mayoría dejaría de ser injusta porque, ya lo señaló Girondo, «el telón, al cerrarse, simula un telón entreabierto». Un telón de silencios y olvidos, de memoria amnésica.

II. El prejuicio de la peligrosidad: la norma jurídica

“¿A quién le preocupaba en aquel momento la suerte que podían haber corrido unos miles de marginados sociales, delincuentes habituales, homosexuales, vagos y maleantes? Pero no deja de ser un escándalo que sesenta años después aún siga siendo políticamente desconocido (o silenciado), tanto por los penalistas, como por los historiadores” (Francisco Muñoz Conde). Los prejuicios sobre los gitanos se encuentran ya en los primeros textos que hablan sobre este pueblo. Su lengua se consideraba una forma de engañar a las personas. Un pueblo creado por la mezcla de judíos con cristianos vagabundos, descendientes de Caín, caníbales y brujos. Este prejuicio, que subsiste desgraciadamente en la actualidad, fue motivo para considerar a los gitanos como sujetos peligrosos directamente vinculados con el delito. La presunción de inocencia brillaba por su ausencia, porque «todo payo es bueno mientras no se demuestre lo contrario, mientras que para el sentir popular todo gitano es malo mientras que no se demuestre que no lo es». En la dictadura franquista, hay que diferenciar un marco represor y una herramienta represiva. El marco represor no fue una ley franquista, sino una ley republicana. En agosto de 1933, las Cortes republicanas promulgan la llamada Ley de Vagos y Maleantes. Una ley pensada para la lucha preventiva a través de la imposición de medidas de seguridad en base a la doctrina del estado peligroso, un medio de control denominado por Foucault años más tarde como ortopedia social, que gira en torno a lo que los individuos «pueden hacer, lo que son capaces de hacer, lo que son susceptibles de hacer, lo que están a punto de hacer» y no en lo que realmente hacen o si lo que hacen es conforme o no con la ley. Una ley que estuvo en vigor hasta que en el año 1970 fue sustituida por la Ley 16/1970 sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, la cual en su Exposición de Motivos alababa la creación de la ley que sustituía pues «constituía un avance técnico indudable y supuso un paso acertado e importante en la necesaria política de defensa y protección social». La nueva ley, mimética a la de los años 30, tenía como fundamento, reconocido en la propia Exposición de motivos, la teoría de la defensa social que justificaba la pena en la mera peligrosidad del individuo eliminando el principio de culpabilidad. Ambas leyes constituyeron el armazón represor que el Estado franquista aplicó a los marginados con el objetivo de apartarlos de la vista para que el estado de normalidad, según los cánones del franquismo, continuara considerándose vigente y obligatorio. En ningún momento se pretendió la resocialización a ese código de conducta franquista. El individuo potencialmente peligroso sería, en el mejor de los casos, sometido a un proceso judicial. Entre las personas que sufrieron estas leyes se encuentran las pertenecientes al pueblo gitano dadas sus paupérrimas condiciones sociales y económicas. Marginados, que tras un proceso selectivo, se convirtieron en huéspedes únicos de las cárceles. La Ley de Vagos y Maleantes establecía dos criterios para imponer las medidas de seguridad: la peligrosidad predelictual y la peligrosidad postdelictual. En lo que nos atañe, la peligrosidad predelictual consistía en «la actividad antisocial, inmoral y dañosa, que es el índice seguro de una conducta reveladora de inclinación al delito». Esto es, el delito como un componente biológico del ser humano, lo que hace negar la responsabilidad individual, basada en el libre albedrío, que es sustituida por la responsabilidad social, fundada en la peligrosidad. Señalaba el preámbulo de la Ley de Vagos y Maleantes que «la noción de peligrosidad significa la vehemente presunción de que una determinada persona quebrantará la ley penal. Valora el delito como síntoma de peligrosidad antisocial. Unas veces, producido el síntoma, es decir el delito, se reacciona no sólo contra él, sino también contra la actividad que revela y que sirve de base para creer fundadamente que el delito cometido no es un episodio aislado, y que si no se toman ciertas medidas asegurativas habrá de repetirse sistemáticamente.» Los preceptos del Reglamento de la Guardia Civil, no derogados hasta julio de 1978, señalaban que «se vigilará escrupulosamente a los gitanos, cuidando mucho de reconocer todos los documentos que tengan, confrontar sus señas particulares, observar sus trajes, averiguar su modo de vivir y cuanto conduzca a formar una idea exacta de sus movimientos y ocupaciones, indagando el punto a que se dirigen en sus viajes y el objeto de ellos» (art.4) y «como esta clase de gente no tiene por lo general residencia fija, se traslada con mucha frecuencia de un punto a otro en que sean desconocidos, conviene tomar de ellos todas las noticias necesarias para impedir que cometan robos de caballerías o de otra especie» (art.5). Si ponemos en relación los artículos transcritos con el artículo 2 de la Ley de Vagos y Maleantes, que señalaba las conductas que constituían el estado de peligroso en su vertiente predelictual, se aprecia que entre las susodichas se encuentran «los vagos habituales […] los que no justifiquen, cuando fuera requeridos legítimamente a ello por las autoridades, la posesión o procedencia del dinero o efectos que se hallaren en su poder o hubiera entregado a otro; mendigos profesionales y los que vivan de la mendicidad ajena; los que exploten juegos prohibidos o cooperen con los explotadores a sabiendas de esta actividad ilícita […] los que ocultasen su verdadero nombre, disimularen su personalidad o falsearen su domicilio mediante requerimiento legítimo, y los que tuvieren o usaren documentos de identidad falsos u ocultasen los propios […] los que por su actividad frecuenten lugares o tengan modos de vivir habituales que hagan recaer sobre ellos indicios de sustraer a la lícita circulación divisas, mercancías y otros artículos intervenidos o de comercio, o faciliten o ayuden la especulación de los mismos […]». A estas conductas constitutivas del estado de peligrosidad hay que añadir las nuevas introducidas, vulnerando el principio de legalidad, por el Reglamento de la Ley de Vagos y Maleantes de 3 de mayo de 1935, entre las que se encuentran (art.1.g) «todas aquellas personas que por su forma de vida habitual, dedicada a actividades inmorales, demuestren un estado de peligrosidad por analogía con lo dispuesto en la Ley». Una cláusula flexibilizadora del estado de peligrosidad en donde se justificaban los preceptos del Reglamento de la Guardia Civil en tanto que se presume que los gitanos son personas errantes que no tienen un domicilio fijo, no tienen un medio de vida reconocido (homologado, como se dijo anteriormente) pues ni siquiera tenían contrato de trabajo y carecían de documentación de identificación. En 1967, una estadística realizada por Pomezia32 señalaba que, con una población aproximada de 250.000 gitanos en España, el 5% eran errantes, el 80% carecían de trabajo fijo y de vivienda estable, el 15% con trabajo fijo y vivienda estable y el 75% de gitanos en vivienda inestable ocupando chabolas o barracas. La generalidad de los supuestos de hecho tipificados contribuyó aun más a la represión silenciosa que, durante el franquismo, creció con la tendencia a la creación de delitos indeterminados dentro de lo que Fraenkel llamó el Estado discrecional.

El uso del término «mendigo» o la locución «ocultar el verdadero nombre» (impostor) nos hace acudir directamente a la columna vertebral del franquismo: el organicismo. El punto XI de la norma programática de la Falange Española de 1934 establecía que «nuestro régimen hará radicalmente imposible la lucha de clases, por cuanto todos los que cooperan en la producción constituyen en él una totalidad orgánica». Tanto el mendigo, que no cumple con la obligación de trabajar, como el impostor, que no «da la cara» a la patria, no pueden formar parte de ese órgano, quedan al margen y, por ello, deben ser reprimidos, pues «la Revolución que España tiene pendiente y que ha de hacer a los españoles, de una vez para siempre, la Patria, el Pan y la Justicia» no sería posible. El trabajo como criterio unificador a lo Auschwitz (Arbeit macht Frei/El trabajo te hace libre), fundamento de la «igualdad» de los miembros del órgano, en contraste con el concepto de ciudadanía, de sufragio, de democracia. Los gitanos, ajenos al sistema laboral franquista, no podían pertenecer a la Patria, al órgano. Su negativa al trabajo, al deber fundamental de todos los españoles, los incluía en la anti-España a la par que los excluía, incluso, del descanso y, por tanto, de realizar los fines del individuo para y por la patria. El gitano, desde la óptica de esta legislación represiva, vulneraría «los deberes primarios de ser útil a sus semejantes, sometido al rumbo solidario de la unidad nacional de que forma parte. De esos deberes derivarían sus honrosos derechos a una libertad útil y legítima». En definitiva, salirse de las coordenadas que marcaba la legislación social suponía la negación del individuo (ya de por sí vacío) y, por ende, la represión del marginado, del que no quiere colaborar –ser útil como productor– con el destino de la Patria. El Todo, como órgano, debe ser despiojado[2]. La ausencia de los gitanos también fue documental. La falta de documentos de identificación se producía por la resistencia de muchos gitanos a inscribir a sus hijos en el Registro Civil, que era obligatorio desde 1870, y, sin la antedicha inscripción, no se podía optar al documento de identificación, a realizar contratos o al matrimonio. Además, aunque con la creación del Registro Civil, la partida de nacimiento sustituyó a la partida de bautismo como documento acreditativo de la condición jurídica de persona, con el Estado franquista, fundado en el nacional-catolicismo inspirador de su legislación, la Partida de bautismo seguía siendo el documento necesario para ser considerado persona.

Transcurrieron 37 años hasta que la Ley de Vagos y Maleantes fuera derogada. El 4 de agosto de 1970 se dicta la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Una ley creada para fortalecer y evitar fisuras en el orden del Estado, quedando olvidada la función rehabilitadora que el propio título de la ley mencionaba. Como antes se dijo, se trata de una legislación que sustituye el principio de culpabilidad por el de peligrosidad. La base ya no se encuentra en el principio del hecho sino en el potencial de riesgo que posee un sujeto por pertenecer a un determinado colectivo. Igual que la Ley a la que sucedía, se basaba en la predelictualidad vulnerando directamente el principio de seguridad jurídica y el de legalidad. Los estados peligrosos señalados en el artículo 2 de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social más relevantes en relación con la Ley de Vagos y Maleantes y con el Reglamento de la Guardia civil fueron: los vagos habituales; los mendigos habituales y los que vivieren de la mendicidad ajena o explotaran con tal fin a menores, enfermos, lisiados o ancianos; los que sin justificación lleven consigo armas u objetos que, por su naturaleza y características, denoten indudablemente su presumible utilización como instrumentos de agresión. Los gitanos pertenecían a aquel segmento de la población más desfavorecido social y económicamente. El grado de analfabetismo rondaba el 80% y, como se mostró en la estadística anterior, gran parte de ellos (sobre)vivían en las afueras de las ciudades, en chabolas y barracas. Sin embargo, los poderes públicos no actuaron para mejorar su situación económica y social y ello conllevó un recrudecimiento de las condiciones de vida del pueblo gitano que, como último recurso, tuvo que acudir a la mendicidad y al trabajo clandestino. Es por ello que fueran considerados vagos, ya que como la Ley de Peligrosidad no definía este estado, se entendía que era quien careciera de empleo estable o medios de subsistencia. Los delitos más habituales cometidos por gitanos fueron el hurto y el fraude. El hurto de pequeñas propiedades, principalmente para subsistir, como alimentos o animales. El fraude como exageración del producto que venden.

Un icono social fue el de Eleuterio Sánchez «el Lute» de origen «merchero» (pueblo de costumbres similares al pueblo gitano), condenado a tres años de prisión por el robo de una gallina. Ventas en las plazas públicas o en la calle que en ocasiones hacían sin las pertinentes autorizaciones o licencias administrativas pues, como ya se ha visto, carecían de documentos de identificación. Ello llevó a la consideración de todos los gitanos como peligrosos, a la escrupulosa vigilancia que estaba obligada a realizar la Guardia Civil sobre la población gitana. La creación del estereotipo crea un círculo vicioso: «la falta de documentos personales, de contrato de trabajo o de un domicilio oficialmente reconocido, junto con los delitos cometidos a los ojos de la ley paya, hacen muy difícil a los gitanos el poderse mantener en buena relación con las autoridades payas. Todo ello contribuye a su inclusión entre los considerados peligrosos sociales y opera como justificación de los abusos de autoridad». Entre las medidas de seguridad aplicables –cuando en el mejor de los casos eran sometidos a juicio–, se encontraba el internamiento en un campo de trabajo para una «rehabilitación social mediante una vida ordenada y laboriosa». Aunque el espíritu de la ley era la rehabilitación del vago, en la práctica el objetivo se encontraba tras las rejas: la explotación de la mano de obra internada con fines económicos extracarcelarios, legitimado por el derecho emanado de la victoria y el deber para con los descarriados y engañados. De hecho, entre el uno y el dos por ciento del trabajo que realizaban estaba encaminado a la rehabilitación. No eran, por tanto, campos de trabajo. Eran campos de concentración que contenían esclavos para la patria. Como el preso que se encuentra aislado en su celda, los gitanos también se hallan bajo el hacinamiento y la impudicia en una sociedad que ha construido unos gruesos muros que evitan que ellos salgan de su prisión y que la sociedad penetre dentro de los muros. La pena ya no es impuesta por un tribunal, sino por la sociedad. Pena que satisface la conciencia colectiva.

III. De la peligrosidad a la marginación: la norma social

La democracia no es sólo un sistema formal proclamado por una Constitución. La democracia es un continuo rehacer, un incesante repensar. Sin embargo, nuestra democracia adolece de un vicio que, paradójicamente, vemos desde la indiferente naturalidad: vivimos con las mordazas de un silencio amnésico. Y qué lugar es este, qué posición ocupan los gitanos. La conciencia social es previa y necesaria para la conciencia política, de ahí que sea imprescindible la cultura y el acceso a la información. A los gitanos se les limitó el acceso a la conciencia social para evitar su llegada, seguidamente, a la conciencia política. Durante el franquismo se naturalizó la situación de invisibilidad del pueblo gitano, que aún hoy persiste, en una situación de exclusión del poder y de los instrumentos para conocer el código cultural de los payos para hacer, deshacer y reclamar. Un proceso sistemático para conseguir el control y sumisión del pueblo gitano a través de un mecanismo de rutina: la suspensión en el tiempo de la represión por medio del aislamiento social. El miedo, el terror irracional al desconocido y a lo desconocido como pieza justificadora de la violencia. Ello puede conllevar la pérdida de la identidad. Sociedad y Estado, que unidos en el desprecio al pueblo gitano –la antisociedad–, pergeñaron una estrategia de autodestrucción del Yo, en tanto que la persona sometida se podría preguntar si realmente era culpable de dicha exclusión de los espacios públicos y la reclusión en las periferias como desheredado. Había que enmascarar la pobreza en las afueras, «lejos de la reanudación de la vida comercial y el incipiente lujo de unos pocos». Pobreza, miseria y falta de higiene se agolpaban en los extrarradios junto con enfermedades como el sarampión, la tuberculosis o el tifus exantemático procedente del piojo verde. El prejuicio del gitano nacido para la delincuencia, la mentira y el engaño dio paso a una represión silenciosa: la marginalidad. Se trataba de excluirlos del ámbito educativo y de la opulenta ciudad. La población gitana se encontró entre dos posibilidades. La primera, la aculturación en la vida paya. La segunda, conservar su identidad, so pena de la marginalidad. Las cotas de analfabetismo a finales de la dictadura eran del 80% en la población gitana, frente al 3,5% que señalaba la UNESCO de media entre la población, sin distinguir entre payos y gitanos. Lamentablemente las continuidades no son aparentes sino reales, pues actualmente la tasa de analfabetismo entre la población gitana es extremadamente elevada (45% al 50%) fruto, entre otros factores, de los prejuicios fuertemente enraizados en la sociedad y de la dejadez de los poderes públicos. Frente a estos datos, la propaganda franquista situaba las tasas de analfabetismo en el año 1950 en el 17,5%, en 1960 el 9,21% y pronosticando para 1970 el fin del analfabe-tismo en España. La educación franquista, basada en el nacionalismo («Una escuela donde no se aprenda a amar a España, no tiene razón de ser»), integrismo religioso católico, orden, jerarquía, elitismo, antiintelectualismo y autoridad, consideraba a los sujetos como pertenecientes a una u otra raza, provocando un tratamiento escolar discriminatorio, ya que se entendía superior la raza blanca. Aunque en la España franquista no se dieran las prácticas eugenésicas de la Alemania nazi, dada su aversión hacia el aborto y la esterilización por influencia de la Iglesia, sí que se produjo un nuevo tipo de eugenesia basada en el control social y moral en la pediatría, la higiene racial, la selección profesional o la idea de la hispanidad. La educación no se quedó atrás, se trataba de formar a «gentes de orden», útiles y no contagiosos para la sociedad. Como sabemos, la sociedad «victoriosa» no sólo alzó la mano al paso del «Generalísimo»[3] sino que colaboró activamente para la eliminación de la disidencia. Animados por el Estado, los vecinos auxiliaron en la persecución, represión, castigo y exterminio de los asociales, antipatriotas, traidores, izquierdistas y todo aquel que no aceptara activamente el nuevo Estado. Denuncias –muchas anónimas– que podían conllevar la ejecución del sujeto y evitar que el delator fuera denunciado, puesto que también eran enemigos de Franco los que no denunciaran a los malos españoles. El pueblo gitano no fue considerado en sí mismo como disidente, no se encontraba entre aquellos males directos que combatía el franquismo. Ello no fue obstáculo para que también sufrieran la represión y la delación infundada de la ciudadanía. El aislamiento como garantía de persistencia de la dictadura; aislamiento que se ve acrecentado con la beneficencia como medio de control social, como organización de disciplina, evitando así convulsiones sociales. Acción Católica y Auxilio Social fueron las instituciones encargadas de esta forma de control-represión fomentando la exclusión social y la dependencia en la caridad poniéndolas al servicio de la Nueva España. Disciplina, servicio, obediencia, sumisión, paciencia, resignación y castidad «para poner coto a los potenciales defectos y vicios de la población, reconquistar el hogar e implantar la pureza de ideales, pensamientos y costumbres». En definitiva, largas colas en donde se agolpaban esperando el sustento, que se convertía en un valor de cambio ideológico. La dialéctica de la marginación de los llamados señoritos como «brazo de la beneficencia con la que durante tantos años intentó la Administración oscurecer su desatención». En términos nietzscheanos, la búsqueda del poder bajo la capa de la humildad. Había que evitar que el piojo saltara a la cabeza del Leviatán.

IV. Familias gitanas bajo el franquismo: mujer, matrimonio y divorcio durante el nacional-catolicismo

Definir la relación entre gitanos y derecho franquista, cuando hablamos del modelo familiar, es una operación delicada. El vínculo entre el derecho de familia franquista y la familia gitana, en principio, se podría fácilmente presentar como un rosario de discriminaciones indirectas, de silencios clamorosos y de omisiones que significarían en la práctica el hostigamiento erosivo y permanente, cuando no la represión directa, de las familias gitanas. En efecto, mucho de esto hubo. Pero la relación entre derecho del franquismo y gitanos es más que esto. Es a la vez una relación cargada de solapamientos, de coincidencias, de incoherencias toleradas abierta o subrepticiamente y de reforzamientos mutuos. El franquismo, a un tiempo tradicionalista y nacional-católico, no tardó en elaborar una legislación que acomodaría la regulación jurídica de la familia a su propia visión de lo que ésta había de ser; visión que, por cierto, nunca abandonó cierta pretensión de exclusividad. La familia se convertiría en una pieza central del entramado político-institucional del franquismo. Pero ocurría que el franquismo no era neutro a este respecto; sólo un modelo de familia era aceptable, el modelo nuclear franquista y, en muchas ocasiones, las familias gitanas quedaban excluidas de esta definición normativa. Con el triunfo de los sublevados se derogan las reformas republicanas que daban preeminencia al matrimonio civil frente al religioso, que avanzaban hacia la emancipación jurídica y real de las mujeres, que legalizaban la posibilidad del divorcio o que, en Cataluña, permitían el aborto. La legislación sobre el derecho de familia se impregnará ahora de una moralidad católica que no siempre coincidirá con las pautas de comportamiento habituales entre las comunidades gitanas, pero que también a veces se les aproximará con paradójica semejanza. El franquismo, por medio del artículo 6 del Fuero de los Españoles, declaraba que la religión católica «es la del Estado Español, lo cual no será irrelevante en lo que respecta al modelo familiar. La moralidad de la época, emanada de instituciones tales como la “Sección Femenina”, definía a la mujer limitándola a los roles de esposa y madre, enfatizando «virtudes» tales como la abnegación, la «decencia», la maternidad como destino personal y, junto a esto último, la virginidad. Existen pautas culturales en las que la moralidad franquista se solapa con conductas tradicionales gitanas; y, a veces, como aquí, ambas a un tiempo actúan sobre las mujeres a nivel «microfísico», permitiéndose incluso gobernar sus cuerpos y gestionar su sexualidad con una precisión milimétrica. Si el énfasis en la importancia de la virginidad femenina es sobresaliente en la moral y el derecho franquistas, no lo es menos entre las comunidades gitanas; para ellas «la virginidad se constituye (…) en objeto de permanente vela para toda la comunidad –y no sólo de sus progenitores, pues de todos es patrimonio el honor de la familia– hasta que se produzca la entrega al marido». La relevancia concedida por el franquismo a la virginidad de la mujer no es, por tanto, desconocida entre los gitanos. Paloma Gay ha afirmado, en este sentido, que: «[…] like many other Spanish people through the time, the Gitanos have chosen to emphasize the «decency» (decencia) of their women as the sign of their superiority over those who live around them. In this sense, they are not very different from supporters of Francoist regime». El juego de coincidencias y variaciones, de continuidades y discontinuidades, se presenta con claridad: «in their particular emphasis on female chastity –a variation of a Spanish theme– the Gitanos position themselves simultaneously at the core and outside the parameters of Spanish culture and society».

El Código Penal franquista configura el adulterio como delito en el caso de la mujer; las relaciones extraconyugales en el caso del hombre se regularán bajo la más benigna figura del amancebamiento. También entre los gitanos el adulterio está igualmente prohibido; de manera diferenciada para los hombres; aclaremos que entre los gitanos «a Gipsy man, married or unmarried, may have an intercourse with any payo woman, married or single, and his behaviour is not only accepted but encouraged». La asimetría de género es obvia en ambos casos, a pesar de su diferente formulación. El resultado es una presión reforzada en dos ámbitos culturales complementarios, una línea que atraviesa transversalmente campos que aparentemente operan según sistemas de referencias diferentes, y que hace aparecer a la cultura gitana en una posición paradójica respecto a la cultura hegemónica: «simultaneously at the core and outside». La existencia de dichos solapamientos, trátese de la virginidad o del adulterio, ofrece unos interesantes indicios para el cuestionamiento de ciertas ideas preconcebidas; en particular, de la inconmensurabilidad de los códigos culturales gitanos y payos, y de la escisión absoluta entre ambos, así como, de otro lado y muy especialmente, de la marginalidad del pueblo gitano, que difícilmente puede ser entendida ahora en términos de «ajenidad» respecto al grupo social dominante, sino en términos de posición interna y funcional: la marginalidad no significa estar fuera de la sociedad, sino estar dentro de ella ocupando una posición particular, que no por ello deja de ser funcional. Y, aunque los solapamientos, siempre junto a variaciones, se dan también en otros muchos rasgos definidores de ambos modelos familiares, matrimoniales y sexuales, no todo son coincidencias. A la hora de hablar de la separación, por ejemplo, comenzamos a apreciar la existencia de divergencias acusadas entre los usos de muchos gitanos y la legislación del Régimen. A este respecto, la posición de la Dictadura fue siempre nítida. El Fuero de los Españoles, en su artículo 22.1, establecía que «el matrimonio será uno e indisoluble». Pero ocurre que entre los gitanos, la separación y aún las segundas nupcias son una práctica tolerada. Entramos así de lleno, mediante este desajuste, en el denso capítulo de las discriminaciones indirectas; en el ámbito donde la omisión, por su contexto, se llena de significado e implicaciones, de funcionalidad excluyente, y donde la falta de previsión, en definitiva, pierde su pretendida inocencia. La Ley de 23 de Septiembre de 1939 relativa al divorcio deroga la Ley republicana de Divorcio de 1932, incluso establecía la nulidad de las sentencias firmes de divorcio dictadas por los tribunales civiles respecto de matrimonios canónicos durante la vigencia de la ley de divorcio de la II República. En la práctica esto significaba que centenares de hombres y mujeres quedaban así, repentinamente, nuevamente casados, ex lege. Además, los matrimonios subsiguientes celebrados tras divorciarse bajo la ley anterior quienes contrajeron canónicamente, se entienden disueltos a simple instancia de parte. Resultante de ello no será sino el ahondamiento en la situación de irregularidad jurídica –documental– de las familias gitanas. Debe trazarse un marco general de la situación. Por un lado, no era ya infrecuente que los gitanos, por diversos motivos, carecieran de documentación básica; por otro, el matrimonio por el rito gitano era desconocido a nivel legislativo –muchos gitanos se casaban por este rito sin «formalizar» luego su situación por los cauces legalmente exigidos– y, para finalizar, y aún en caso de que no se dieran las circunstancias anteriores, la indisolubilidad del matrimonio en el ordenamiento jurídico franquista desconocía, y con ello desprotegía, una práctica socialmente aceptada entre los gitanos. El estudio del equipo GIEMS realizado entre 1973 y 1976 –la primera ley del divorcio, después de la derogada ley republicana, data de 1981– nos recuerda que los gitanos aceptan el fracaso en el matrimonio como una probabilidad que aunque no sea deseable es natural. Por eso aceptan el divorcio.

No cuesta imaginar las complicaciones que a efectos de, por ejemplo, filiación u obtención de prestaciones sociales, esto significaba para los grupos gitanos, así como las consecuencias sociales que tales situaciones de «extralegalidad» pudieron causar. El franquismo presentó –al menos sobre el papel– una peculiar manera de enfrentarse a la «diferencia inquietante» que suponían los gitanos: en la ley, ni la una ni los otros existían. La legislación franquista al colectivo gitano apenas le mencionaba. La regulación familiar no fue diferente a este respecto de otros sectores del derecho. La elusión política y jurídica del franquismo en relación con la etnia gitana no estuvo exenta de consecuencias. La paradoja de la convivencia de solapamientos con divergencias, de normas franquistas y costumbres gitanas que a veces fueron contradictorias y a veces complementarias, provocó gran parte de los desajustes y agravios que los gitanos y las gitanas –y, en ocasiones, especialmente, estas últimas– tuvieron que padecer. Unos y otros efectos fueron consecuencia de la misma lógica: ignorar una realidad que no por ello dejó nunca de existir. El laissez-faire franquista se construyó sobre el sólido andamiaje de los prejuicios acumulados durante siglos. A partir de esta base se fue elaborando legalmente el complejo entramado de discriminaciones en el que hubo de desarrollarse la vida de las mujeres gitanas y sus familias.

V. «Vagos y ladrones»: los gitanos y el mundo del trabajo bajo el franquismo

Respecto al año 1972 los datos del equipo GIEMS permitieron hacer la siguiente clasificación, destacando los siguientes conjuntos ocupacionales: agrícola, espectáculo, compraventa, chatarreros[4], mendicidad, personal no-cualificado (peonaje y personal de limpieza) y personal cualificado (obrero cualificado y personal de servicio cualificado). Respecto de la mayoría de estas profesiones y ocupaciones, el Régimen desplegó una densa malla de normas, con importantes efectos económicos y laborales sobre el colectivo gitano. Es preciso observar con detenimiento la dimensión normativa de la actividad laboral gitana durante el franquismo. En las líneas que siguen vamos a intentar exponer en qué consistió esta sorprendente y, en cierto sentido, invisible «articulación» entre derecho del trabajo y derecho penal, entre economía y prisión, que es sin duda uno de los rasgos más llamativos y sobresalientes de la vida gitana en este tiempo. El término vago, tal como fue definido en esta época, era de por si lo bastante amplio y maleable como para ser susceptible de aplicación a todo un colectivo social que, como éste, desde tiempo inmemorial había venido siendo así etiquetado. La Circular de 12 de marzo de 1934 da una definición interesante de qué había que entender, en términos jurídicos, por «vago», remitiéndose al art.10.23 del Código Penal de 1870: «Se entiende por vago el que no posee bienes o rentas ni ejerce habitualmente profesión, arte, u oficio, ni tiene empleo, destino, industria, ocupación lícita algún otro medio legítimo y conocido de subsistencia, por más que sea casado y con domicilio fijo».

Este concepto penal de vagancia, que rebasaba holgadamente las fronteras de lo que debe ser regulado por el Derecho –en particular, por definirse en términos jurídicamente indeterminados y por tomar en consideración una «forma de ser», ser vago, como supuesto de hecho de normas penales– constituirá una dimensión excepcionalmente importante de la vida de la comunidad gitana: significará para ellos la amenaza permanente de un prejuicio social elevado a rango de ley, que escruta en cada momento su modo de inserción sociolaboral en el mundo payo y abre la posibilidad al juicio y a la condena en un contexto de arbitrariedad. En el centro de este dispositivo legal articulador entre economía y prisión encontramos otra categoría jurídica fundamental, la de la «mendicidad». La mendicidad funcionó a menudo como un complemento más dentro de la forma fragmentada y alternante del trabajo de los gitanos. Incluida en la Ley de Vagos y Maleantes y en la Ley de Peligrosidad Social, que distingue entre mendicidad lícita e ilícita, y caracteriza la segunda como aquella que se convierte en profesional (tal como ocurre cuando «el mendigo tiene aptitudes psicofísicas y posibilidades de vivir de un trabajo socialmente útil y, no obstante, prefiere cubrir sus necesidades a costa de la caridad pública») o la que constituye un negocio o empresa (cuando «pudiendo vivir de otros medios lícitos, lo hace a costa de la mendicidad ajena») y, en cualquier caso, siempre que se explote «a menores de edad, enfermos mentales o lisiados». Queda pendiente estudiar qué efectos punitivos proyectaron sobre los gitanos ambas categorías jurídicas, «mendicidad» y «vagancia», particularmente en el periodo de reestructuración económica de la década de los cincuenta, cuando se inicia una época de cambios que afectarán radicalmente a los modos de subsistencia de la minoría gitana, tradicionalmente vinculados en numerosas zonas al mundo agrario y jornalero. Cambios que imposibilitan el ejercicio de muchas ocupaciones tradicionales y que dan lugar a un éxodo rural que estará en el germen del chabolismo[5] que emerge posteriormente, en la segunda mitad del siglo. Junto a las anchas vías de la «mendicidad» y la «vagancia», hubo también caminos secundarios que conducían directamente de la esfera económica a la penitenciaria. Un ejemplo es la venta ambulante, ejercida tradicionalmente por el pueblo gitano, que con tanta frecuencia sería perseguida, ejemplo de cómo requisitos burocráticos y legales «menores» pudieron tener una incidencia social relativamente importante.

Texto escrito por: Daniel J. García López, Universidad de Almería, & Pablo J. Castillo Ortiz, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid.

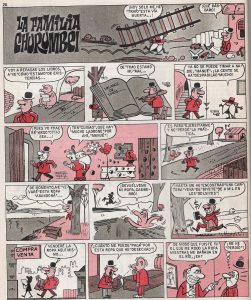

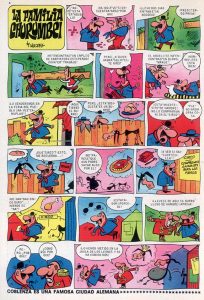

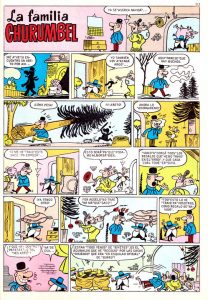

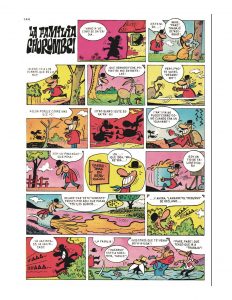

“La familia Churumbel” fue una serie de historietas cómicas creadas por Vázquez y que aparecieron en España en los años 60. Se trata de una familia gitana que vive en el campo, a las afueras de la ciudad. La representación de sus integrantes guarda relación con la larga serie de estereotipos asociados con los gitanos en la época. Los personajes principales de la familia son Manuel, el padre, Rosariyo, su esposa, el abuelo, y Manuel, primogénito del matrimonio. A continuación se muestran cinco historias publicadas durante la dictadura franquista.

PREGUNTAS SOBRE LA HISTORIA Y “LA FAMILIA CHURUMBEL”

- ¿Cómo se conecta en el artículo la represión sufrida por los gitanos durante las guerras y la dictadura franquista con la memoria?

- ¿Qué leyes se crearon para perseguir a los gitanos en España? ¿Cómo se prepararon y qué efectos tuvo sobre la comunidad romaní?

- ¿Qué razones da el artículo para comprender la persecución sufrida por los gitanos durante la dictadura? ¿Cómo contribuyeron a la marginación?

- ¿Qué características compartía la familia tradicional gitana con los ideales de la dictadura? ¿Por qué no fueron suficientes para su aceptación generalizada?

- ¿Qué relación tuvieron los gitanos durante la dictadura con las ideas de mendicidad y vagancia? ¿Por qué les afectó a ellos especialmente?

- ¿Qué características estereotípicas se pueden localizar en las historias de la familia Churumbel? ¿Has identificado algunas parecidas a otras que has leído en materiales anteriores?

- ¿Cómo terminan todas las historias?

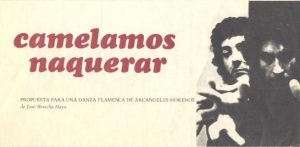

Camelamos naquerar

Manifiesto gitano en la Transición española

El 20 de febrero de 1976 se estrenaba en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada el espectáculo flamenco-teatral Camelamos naquerar, título en lengua romaní que en castellano significa “Queremos hablar”. Un grupo de artistas gitanos de Granada iban a escenificar una larga historia de persecución hacia el pueblo gitano. A través de seguiriyas, tonás, jaleos y tarantos se representaban las pragmáticas dictadas por reyes y gobiernos españoles durante más de cuatro siglos, textos judiciales escritos estrictamente contra la minoría gitana. El título del espectáculo representa una parte del devenir del pueblo gitano y contiene todo un discurso de la minoría gitana en el cambio de la dictadura de Franco a la Transición democrática española. Se podría catalogar como un espectáculo flamenco-teatral, pero sus intenciones, su contexto y su repercusión la redefinen como un manifiesto gitano por la igualdad.

Después de cinco siglos de persecución surgía una oportunidad histórica. El poeta José Heredia y el coreógrafo Mario Maya se reunían para poner en marcha un texto que reflejara esa historia, una puesta en escena que despertara la conciencia, y una producción que pudiera activarse en cualquier espacio, ya fuera un gran teatro, un centro cultural o una barriada popular. El texto de Heredia incluía leyes y edictos y se complementaba con poemas del propio autor. Mario Maya, un bailaor que comenzó en las cuevas del Sacromonte pero que había vivido y aprendido en Madrid y Nueva York, creaba una puesta en escena flamenca con aires vanguardistas. El resultado era un espectáculo austero donde estaba muy presente el texto, el cante y el baile sin adornos escénicos que causó un gran impacto y emoción y a su vez potenciaba las posibilidades de difusión de la denuncia. El punto de partida fue la Universidad de Granada, un lugar muy significativo por la tradición flamenca y gitana de la ciudad y por el foco de reflexión y denuncia que se promovía desde allí.

Una vez estrenada, en febrero de 1976, la obra va trazando un recorrido por el cual se va dibujando también la democracia española. Pasaron por tablaos, teatros, colegios, centros vecinales de localidades de toda la geografía española desde febrero de 1976 hasta abril de 1977. La gira no estuvo exenta de complicaciones, recibieron amenazas de grupos racistas como el llamado Partido Racial Democrático, se boicotearon algunas representaciones o se prohibieron desde instituciones públicas como es el caso de la cancelación del evento en Algeciras. El recorrido del espectáculo llegó desde Granada hasta París, donde se representó ante la Unesco como obra representativa del arte andaluz. El director de cine Miguel Alcobendas le dio un nuevo impulso con un documental sobre la obra que fue seleccionado en el Festival de Cannes en mayo de 1977 y la televisión italiana también recogió audiovisualmente la representación. El grupo gitano finalizó su gira escénica pero el eco de la obra siguió resonando hasta la promulgación de la Constitución española en diciembre de 1978. Juan de Dios Ramírez Heredia, icono para la minoría gitana y primer diputado gitano de la Historia de España, desvela la importancia de aquel espectáculo: “Camelamos naquerar representó en su día, yo me atrevería a decir, una revolución, en el ámbito intelectual y en el ámbito creativo. En una época en la que las libertades cívicas estaban absolutamente colapsadas, que saliera un gitano escribiendo una obra, diciendo “queremos hablar”, era todo un síntoma, ¿no?, de algo que empezaba a nacer en el pueblo gitano. Un sentido revolucionario, pero revolucionario en el sentido hermoso de la palabra. Revolucionario en el sentido de lucha contra la injusticia, contra la marginación, contra el deseo inherente a todo ser humano de poder expresar con libertad lo que piensa y lo que siente”. No hay que olvidar que el montaje teatral de Heredia y Maya era una manifestación dentro de todo un movimiento. Los cantos de Camelamos naquerar anunciaron un cambio y se sumaron al trabajo desde el ámbito político, a la voluntad de asociaciones gitanas, movimientos vecinales, al trabajo académico de historiadores y sociólogos. El espectáculo Camelamos naquerar es una sinécdoque, una parte de un gran todo que fue la movilización gitana en la Transición.

Del análisis de los medios y su relación con Camelamos naquerar se puede extraer todo un contexto social del tardofranquismo y los primeros años de la Transición. Los periódicos tomaron la obra como lema para comunicar la situación de la comunidad gitana. Durante dos años, en más de doscientos textos periodísticos, y más de cuarenta medios escritos, se utilizaban las palabras Camelamos naquerar, se hablaba sobre la ley persecutoria aún vigente y de la necesidad de acabar con un estado de marginación. El clima de asociacionismo y confraternidad hacia la comunidad gitana favoreció una mayor toma de conciencia por parte de la sociedad que también alcanzaba a la esfera política, y que desembocó en medidas legales y actuaciones para abolir la discriminación. Las pragmáticas que nacieron en la época de los Reyes Católicos y que llegaron hasta la dictadura de Franco se extinguieron en el periodo democrático. El 7 de junio de 1978, Juan de Dios Ramírez Heredia reclamaba en las Cortes la abolición de los últimos artículos de la Guardia Civil donde se hacía referencia a la etnia gitana, el 19 de julio de 1978 se derogaban esos artículos.

“Canto porque me acuerdo de lo que he vivido”, decía Manolito el de María, una forma sencilla de expresar que en el flamenco se encuentra la transmisión de un dolor. Como explica Félix Grande, “esa frase resume no tan sólo su estética y su vida, sino la historia entera del flamenco, apretada a la historia de los gitanos españoles”. En una cultura ágrafa como la gitana, la oralidad es la que ha tejido la memoria.

Texto escrito por: Jesús Quintanilla Azzarelli, Doctor en Comunicación.

LECTURA DE LA PRIMERA PARTE DEL CAPÍTULO: Camelamos naquerar

REPRESENTACIÓN FLAMENCA DE CAMELAMOS NAQUERAR (1976)

PREGUNTAS SOBRE CAMELAMOS NAQUERAR:

- ¿Cuál es el propósito de la obra según la cita inicial de Artaud y la introducción de la página 4 del PDF? Explica tu respuesta usando citas del texto.

- ¿Cómo comienza la obra (páginas 5-7)? ¿A qué momentos históricos se refiere? ¿Por qué crees que el autor decide comenzar su obra en el Barrio del Sacromonte de Granada?

- ¿Sobre qué temas recita el “yo poético” de las páginas 9-11? ¿Quién puede ser ese “yo”? Explica tu respuesta.

- ¿Qué le dice al “tú” en las páginas 13-18? ¿A quién crees que se dirige directamente?

- ¿Qué significan los versos repetidos “yo soy gitano” en la Pragmática que comienza en la página 20? ¿Qué sentimiento expresan?

- ¿Cómo termina la obra (páginas 23-24)? ¿Por qué crees que decide el autor terminarla así?

SEGUNDA PARTE

LOS RROM EN LAS AMÉRICAS

Los grupos Rrom presentes en Las Américas llegaron aquí de muchos países de Europa desde los primeros tiempos de La Conquista. Las deportaciones hacia las nuevas colonias trajeron Kalons portugueses a Brasil y Kalé españoles a los países conquistados por España. Más tarde, debido principalmente a las exhaustivas persecuciones en Europa, muchas familias decidieron por sí mismas aventurarse a las nuevas tierras y embarcarse en dirección del Nuevo Mundo, incluso cuando ya se sabía que eran perseguidos también allí. Muchos años después, al final del siglo XIX y principios del XX, vino el tiempo de la inmigración voluntaria de otros grupos Rrom de Europa en busca de nuevos horizontes, dispersándose por todos los países de este continente. Esos grupos fueron: los Kalderash (de Rusia, Suecia, Francia, Serbia y Moldavia), los Machwaya (de Serbia), los Lovaria (de Hungría, Alemania y Rusia), los Rrom Xoraxané (principalmente de Serbia, que se convirtieron en cristianos una vez en el Nuevo Mundo, alrededor de 1900); los Boyash ( de Rumania y Serbia), los Sinti, y una vez más, pero ahora voluntariamente, los Kalé españoles y portugueses que nunca han parado de llegar. En tiempos recientes llegaron muchos Rrom rumanos, serbios, búlgaros y más durante la huída del comunismo en los años noventa, pero evadiéndose sobre todo de la pobreza y el racismo de los nuevos regímenes de Europa del Este y de las guerras. También es importante notar que la mayoría de los grupos que existen en las Américas están relacionados entre ellos mismos por parentesco u origen, y también debido al contacto permanente que tienen actualmente, que también es una característica de otros grupos similares, por ejemplo entre los Kalderash y los Machwaya; entre los Kalderash y los Xoraxané; Kalderash y Boyash y otros más. Los Kalé españoles y portugueses solo mantienen contacto con sus propios grupos. Vale la pena mencionar que, aunque existe, la discriminación en Las Américas no puede compararse objetivamente con la que nuestro pueblo ha sufrido a lo largo de nuestra historia, particularmente a mediados del siglo XX con el Holocausto Nazi. La entrada de los Rrom en Europa y los estereotipos inventados por los europeos al entrar en contacto con un pueblo desconocido resultaron en todos los prejuicios y persecuciones que los Rrom han enfrentado hasta ahora en la mayoría de los países del mundo. Desde entonces ningún censo oficial se ha llevado a cabo en ningún país de Las Américas hasta donde sabemos. Estas son algunas de las figuras que nuestras asociaciones manejan en Sudamérica: existen 8 mil Rrom en Colombia, entre 800 mil y un millón en Brasil, de 15 a 20 mil en Chile, 300 mil en Argentina, 5 mil en Ecuador, alrededor de 5 mil en Uruguay y en otros países de donde no tenemos números exactos. Países como México merecerían un capítulo aparte, ya que el número de Rrom que existen allí es todavía un real misterio. Lo que sabemos es que allí uno puede encontrar todos los grupos Rrom que existen en Europa, pero como en otros países de este continente, no se ha realizado ningún censo hasta la fecha. SKOKRA y otras organizaciones Rrom, en consultas con organizaciones locales, consideran que allí existe probablemente una de las poblaciones Rrom más grandes.

En Estados Unidos también hay Rrom por todos lados, y SKOKRA y la Unión Romaní (IRU) han calculado su población Romaní en 1 millón de personas aproximadamente. No contamos con figuras precisas y confiables para Canadá, o para otros varios países en América Central y Sudamérica, pero se estima que toda la población en el continente americano es de alrededor de 4 millones. (Las fuentes: UNESCO, RNC, Unión Romaní (IRU), SKOKRA y organizaciones federadas). Las influencias mutuas son fuertes e incluso se fortalecen más en estos días debido a la influencia de la Iglesia Internacional Romaní Pentecostal, y también debido a los constantes viajes que hacen las familias Rrom a todo lo largo del continente. Por esta última razón, dentro de la misma familia, el padre puede ser un ciudadano argentino, la madre una brasileña y los hijos argentinos, uruguayos, mexicanos, norteamericanos o incluso europeos. También se mantienen contactos con muchos países europeos donde los Rrom latinoamericanos tiene parientes y viajan frecuentemente. Esto permite al pueblo Rrom mantener su lengua y cultura vivas a través de contactos permanentes con sus parientes en el extranjero.

LA SITUACIÓN DEL PUEBLO ROMANÍ EN ARGENTINA

Argentina es un país que ha sido conquistado y habitado durante largo tiempo por gente de origen europeo, y en el cual viven diversas minorías. Este país nunca ha tenido una política verdadera referente a la preservación y el reconocimiento de sus lenguas y culturas minoritarias ni favorable o desfavorable, pero en el país florecen por doquier las escuelas de las minorías que luchan contra la falta de un programa real por parte del gobierno para mantener vivas las lenguas y las culturas maternas: hay escuelas inglesas, armenias, alemanas, judías, japonesas, etcétera. Aproximadamente 300 mil Rrom residen en Argentina, pertenecientes a los siguientes grupos: Kalderash griegos, moldavos y rusos, algunas familias Lovari y algunos Rrom Xoraxané de Chile (todos estos grupos hablan Romaní), Kalé argentinos y españoles (ambos grupos vinieron de España en épocas diferentes y hablan solo español) y Boyash que vinieron de Serbia y Rumania y solo hablan rumano entre ellos. Los Kalderash griegos llegaron entre 1880 y 1890. Fueron los primeros entre los Rrom Kalderash que lo hicieron. Este grupo también incluye algunos Kalderash serbios. A su llegada todos eran nómades y acostumbraban vender caballos y herramientas para el trabajo agrícola, y trabajaban como caldereros (trabajadores del cobre, específicamente). En los años 30, comenzaron a moverse hacia las grandes ciudades y descubrieron nuevas oportunidades en el comercio de automóviles. Esta es su principal actividad hoy en día. La lengua Romaní se mantiene dentro de este grupo a pesar de la introducción de algunos préstamos del español.

Actualmente, estos Rrom están establecidos en las ciudades más grandes de Argentina. Al principio de su llegada eran ortodoxos, luego se convirtieron en católicos, y en los últimos años han estado participando en el poderoso movimiento evangelista que nació en Francia en 1961, con sus propios pastores e iglesias. La cultura de los Rrom Kalderash se ha preservado en gran parte debido al papel que juegan las mujeres dentro y fuera de la comunidad Romaní. Su tradicional y colorida forma de vestir es vista como un signo de su orgullo y una marca de su autoestima como mujeres Rrom. No existen tentaciones que las impulsen a adoptar las extravagantes modas del momento. Los Kalderash griegos están bien insertados económicamente en la sociedad. Por ejemplo, muchos de ellos exhiben 50 o 60 vehículos a la venta al mismo tiempo en sus propios locales/comercios. Estos Rrom establecieron una red de trabajo entre ellos a lo largo de todo el país. Uno puede comprar un automóvil a un Kalderash griego en el sur de Argentina y después pagarlo a otro (pariente o socio del vendedor) en la capital, a 3 mil kilómetros del lugar donde el vehículo se compró en primera instancia. La llegada de los Kalderash de Moldavia fue entre 1900 y 1920. Como Kalderash se identifican con los mismos patrones y tradiciones culturales y los roles femenino y masculino dentro de la comunidad. Aunque este grupo llegó después que los mencionados anteriormente, no se preocupan demasiado por el lenguaje. Las familias preservan el Romaní, pero hablan mucho más en español o en una mezcla de ambas lenguas-, debido a que no ven la necesidad de usarlo excepto en reuniones sociales. Los Kalderash rusos vinieron al inicio del siglo XX y otra oleada llegó después, a mediados de los años veinte. Muchos de ellos llegaron de Rusia después de una estancia en países como Suecia y Francia, e incluso ahora tienen muchos parientes en el extranjero con los cuales están en contacto. Los aspectos culturales y las tradiciones son similares a las de los otros Kalderash de aquí. Aunque es el grupo más pequeño, es considerado el más prestigioso entre los Kalderash. Preservan la lengua y contribuyen a su conservación entre todos los grupos. Fueron ellos quienes iniciaron el movimiento evangélico local entre los Rrom durante la década del sesenta, en el momento en que apenas comenzaba en Francia. Un importante rol dentro de esta comunidad lo juegan la Kris Romaní (la corte Romaní). Este cuerpo específico opera fuertemente entre todos los Rrom Kalderash. La Kris Romaní y la iglesia evangélica son las instituciones más respetadas entre los clanes Kalderash. Generalmente en este país, los Kalderash son considerados gente de buen pasar económico, aunque en muchos casos no es verdad, y quienes tratan con ellos los ven como hombres de negocios honrados y dignos de confianza, pero siempre hay un pequeño porcentaje de la población local que despliega suspicacias, prejuicios y desconfianza hacia la comunidad Romaní. Aunque cada grupo tiene su propia identidad Romaní, existen fuertes lazos entre los diferentes grupos; ser un Kalderash es tener algo muy importante en común. Los matrimonios entre los diferentes grupos Kalderash, y ahora con otros grupos Rrom, son absolutamente normales.

Los Boyash comenzaron a migrar a finales del siglo XIX de Rumania y Serbia. Ciertos aspectos culturales, tales como la auto-identificación con la cultura Romaní, el tipo de ropa de las mujeres, etc., son los mismos de los Kalderash. Sin embargo no siguen las reglas del “marimé” hoy en día (conceptos de pureza e impureza que regulan la vida de muchos grupos Rrom a lo ancho del mundo. Entre ellos se llama spurcat). No son tan estrictos al considerar los roles masculino y femenino y las relaciones dentro del grupo. Económicamente tienen el estatus más bajo entre los grupos Rrom en Argentina. Muchos son conductores de taxi o autobús, camioneros, fotógrafos, etc. Pero su mayor diferencia con los Kalderash, además de la económica, es el lenguaje: hablan rumano (actualmente casi olvidado, substituido completamente por el español). Sus matrimonios con no-Rrom son más frecuentes. Actualmente, en Argentina, aproximadamente el 5% de los Rrom viven una vida semi-nómade. Entre los Boyash la razón son los problemas financieros, mientras que entre los Kalderash griegos es principalmente por los negocios que realizan durante el tiempo de la cosecha, cuando venden camiones, tractores y otra maquinaria agrícola, durante un período que dura pocas semanas. De hecho, en la década de los cuarenta la vida nómade fue prohibida por ley por el General Perón y los Rrom en Argentina fueron obligados a establecerse.

Entre los Kalé españoles, se conocen dos subgrupos: a) los Kalé argentinos llegaron al país a finales del siglo XIX. Muchos dicen que arribaron durante La Conquista, pero no existe registro de tal afirmación. Ellos son, como sea, los primeros Rrom que llegaron y se establecieron aquí. Sus mujeres usan faldas largas y coloridas que son distintas de las usadas por las mujeres Kalderash. Los Kalé argentinos dirigen pequeños negocios de construcción donde emplean gadjes. Practican la religión católica, entre ellos hablan principalmente español con acento argentino, pero conocen el dialecto Kalé, y conservan el flamenco como su música Romaní. b) Los Kalé españoles llegaron de España en los años sesenta del siglo XX, pero viajan constantemente entre España y Argentina. Aunque tienen el mismo pasado que los Kalé argentinos no existe casi interacción entre estos dos subgrupos. La lengua que hablan es la española con el mismo acento que en España. No se aceptan matrimonios ni entre los Rrom de otros grupos ni con no-Rrom. Son buenos comerciantes de productos textiles, algunos de ellos tienen pequeñas fábricas textiles y les es común bailar y cantar flamenco. Sus mujeres visten a la moda pero son más conservadoras en muchos aspectos. Nunca usan pantalones y las faldas tienen que llegar más abajo de sus rodillas. Estos Kalé residen en la zona centro de la ciudad de Buenos Aires, que en el pasado estuvo habitada por revolucionarios que pelearon en la Guerra Civil Española.

En los últimos años llegaron una gran cantidad de Rrom de Rumania. No practican ningún tipo de profesión, mendigan en las calles. Reclaman haber sido humillados y tratados como gente de segunda categoría en Rumania durante los años de la opresión, y especialmente en los últimos años de cambios e intolerancia, hecho extendido también en la mayoría de los países de la Europa oriental. Mientras están mendigando, los Rrom rumanos se identifican como rumanos frente a los gadjé para evitar los problemas raciales cotidianos. En cierta ocasión, como consecuencia, representantes de los medios masivos de comunicación visitaron la embajada rumana en Buenos Aries para mayor información. La respuesta de la embajada fue que esa gente no era rumana, que eran gitanos. Los Rrom locales demostraron compasión en respuesta a la nueva ola de Rrom de Rumanía, pero no hay aceptación de su mendicidad cotidiana. La mendicidad no es ética en la concepción de trabajo que los Rrom argentinos y Kalderash tienen en general. De los grupos locales, es solo entre las mujeres Boyash que se puede ver esto. Los Rrom aquí pelean a diario para integrarse en la sociedad argentina mayoritaria, al tiempo que preservan la cultura, las tradiciones y la lengua Romaní ante el rechazo de los gadjé. Argentina es un país con una fuerte presencia de comunidades, judía, armenia y árabe que se diferencian de los descendientes de españoles e italianos, entre otras cosas, por sus tradiciones. Esas comunidades siempre han sido ejemplo de la preservación de la identidad cultural, y en ese sentido la comunidad Rrom no es una excepción: la confianza en su propio pasado Romaní y su herencia incrementan sus oportunidades de tener una mejor posición entre la sociedad civil; y sobre todo, la autoestima como Rrom tiene que determinar la naturaleza Romaní.

La situación de la educación de los niños Rrom: tanto en Argentina como en otras partes de América, es muy atípica comparada con el resto del mundo. Para quienes tienen acceso a la educación, se abren muchas posibilidades en todo sentido. Prácticamente todos los niños en Argentina van a la escuela. Para sus padres ha sido una obligación legal desde el tercer cuarto del último siglo; si no lo hicieran tendrían que pagar una multa, y podrían ir a prisión por esa falta: la ley argentina establece que esta es una responsabilidad de los padres. Desde el principio los Rrom evitaron esta obligación, debido al hecho de que los más viejos entre ellos consideraron que esa medida podría destruir el equilibrio del grupo por la influencia de un grupo extraño (los gadjé) en la cultura Romaní. Para los Rrom las cosas importantes de aprender eran: escribir, leer y matemáticas, pero no tomar el sistema educativo completo como una forma de hacerse un futuro, porque la tradición Romaní lo puede prever, y además un extraño miedo hacia una cultura ajena ha persistido por sobre todo. Los Rrom, desde que llegaron aquí, decidieron tener continuidad con sus vidas en Europa: viajaban a través de las vastas planicies, vendían mercaderías, caballos y herramientas para la agricultura a los campesinos, rancheros y gauchos (los vaqueros de Argentina), y la cuestión de la educación prácticamente permaneció dentro del grupo. Pero incluso entonces, principalmente entre los hombres, los Rrom siempre han sido muy diestros en la lectura y la escritura, frecuentemente aprendiendo con amigos no-Rrom, o con personas de buen corazón que visitaban los campamentos (los hombres ancianos y algunas ancianas sabían cómo leer pero en ruso); pero en aquel tiempo, como ocurrió con muchos otros inmigrantes, la mayoría de las familias evitaron que sus hijos fueran a la escuela debido a las necesidades de las unidades domésticas. Por esa razón, los padres requirieron la ayuda de su familia completa para mejorar las posibilidades de hacer una vida en el país de su elección. Las primeras generaciones que fueron formalmente a la escuela, trajeron a casa con ellos un grado de información precisa acerca del mundo exterior, de modo que no sólo vieron diferencias sino similitudes. Sin embargo el conocimiento mutuo muchas veces acarreó un impacto negativo sobre las familias y grupos Rrom, por ejemplo, el papel asignado a las mujeres Rrom siempre ha sido el de adivinas, y en menor grado, vendedoras, ofreciendo los productos hechos por sus maridos, lo cual en un tiempo contribuyó a ayudar a la economía familiar; pero en esta nueva vida en las ciudades, y bajo la presión e influencia de la escuela y el vecindario, el rol de madre y esposa se volvió incluso más fuerte, lo mismo que la actitud de los hombres ante el trabajo que se pareció más y más a la de los gadjé, a pesar de que el trabajo siempre ha sido compartido entre mujeres y hombres dentro del mundo Rrom. El rechazo a la escuela es más marcado entre los Rrom que hablan Romaní, que quieren conducirse de acuerdo a sus propias tradiciones, historia oral, canciones, etcétera. La preservación de la lengua y la cultura y la complejidad de los mecanismos de sobrevivencia de la sociedad Rrom junto con mejores posibilidades económicas que encontraron al llegar a este país, hicieron del rechazo a la educación formal algo común entre casi todos los miembros de esos grupos. Lo que provoca rechazo de la escuela, en primer lugar, es el miedo de perder las tradiciones y el lenguaje. Como muchos padres se dan cuenta, estas cosas pasan entre las nuevas generaciones a pesar de que alejen a sus niños de la escuela. La utilidad de asistir a la escuela para preservar la lengua también cuenta: muchos padres de familia han observado cómo los niños que fueron a la escuela incluso mejoraron su uso de la lengua Romaní, poniendo más atención a ella y a las tradiciones Rrom. Las expectativas que el pueblo Rrom tenía, y que en gran medida sigue teniendo con respecto a la escuela, son muy pragmáticas, de modo que muchos padres de familia Romaní deciden enviar a sus hijos a la escuela solo hasta que terminen la primaria. Después de eso, en el caso de los muchachos, entran en el negocio familiar, mientras que las mujeres tratan de seguir la tradición de sus madres vendiendo, adivinando la fortuna, haciendo trabajo doméstico, etcétera, dependiendo del grupo. Pero poco a poco, los padres Rrom se han dado cuenta de que el futuro de sus hijos depende del negocio de la familia, de modo que la escuela es vista cada vez más como una herramienta real para garantizar el futuro de su negocio y su familia. No es sino hasta muy recientemente, y debido a la Iglesia Internacional Romaní, que los pastores Rrom y los padres de familia expresaron la necesidad de la creación de una escuela de fin de semana, para complementar la enseñanza que reciben normalmente durante la semana, enfatizando el mantenimiento de la lengua, las tradiciones y el desarrollo de habilidades necesarias para enfrentar el futuro, tales como la computación en vez de una carrera de otro tipo, al menos en Argentina. Esta escuela utilizaría la literatura Romaní, textos evangélicos y cintas que el pueblo y las iglesias Rrom producen en todo el mundo. Asistir a la escuela también ha motivado en muchos individuos la conciencia de su propia identidad, la consolidación de las tradiciones como el “marimé”, el respeto y otros valores dentro del grupo.

LA SITUACIÓN EN CHILE

Los Rrom Xorxané en Sudamérica, en Chile y Brasil, han estado llegando a estas tierras desde principios del siglo XX e incluso antes, casi exclusivamente de las regiones de Bosnia y Serbia. Sus historias tradicionales relatan este origen, y la mayoría de sus narraciones termina con la frase “esta es la pura verdad porque ocurrió en Serbia”. Citamos una de ellas: En Yugoslavia, al principios del siglo XX, un pequeño grupo de Rrom que tenía algún dinero (la inmensa mayoría de los Rrom son tan pobres que tienen que mendigar, o bailar y tocar algún instrumento en la calle para los gadjé, con el fin de ganar algún dinero para vivir), tomaron un barco de vapor y vinieron a América, huyendo de la guerra que estaba teniendo lugar en esas tierras, similar a la que están sufriendo ahora. Cuando llegaron a este continente, la mayoría de ellos quedaron en Brasil, Venezuela y Ecuador, y de allí fueron a Chile y el resto de Sudamérica. Fue debido a la guerra que los Rrom dejaron Yugoslavia. Algunos Rrom allí incluso acostumbraban cortarse los dedos para evitar ir a la guerra. He escuchado eso de mi padre y mi abuelo. Debido a la guerra, los prejuicios y la pobreza, los Rrom Xoraxané vinieron a América (Comunicación personal con Juan Mcolich). Los Rrom Xoraxané han sido cristianos desde su llegada a Las Américas, y están muy asimilados con los Kalderash y los Machwaya con quienes comparten ahora casi las mismas tradiciones, incluyendo la institución de la kris, y aunque han preservado la ceremonia musulmana del kurbáno como en los Balcanes, sus ceremonias tradicionales son: biáu, bávine, kristénje, pomána, pachíu y salvas, que son típicas de los Rrom Kalderash, mientras que su lengua es la de los grupos Xoraxané de Italia, Serbia, Rumania y Bulgaria. Hablan un dialecto vlax del vlax antiguo, similar a aquel de los Gurbet y los Dzambazi de Serbia.

Las Romnyá (mujeres Rrom) de este grupo visten de la misma forma que las mujeres Kalderash en Rumania, Rusia, Italia, Francia y Las Américas: faldas largas tradicionales y dikló (pañuelo, para las casadas). Practican la adivinación de la fortuna y venden tazones de cobre (el cobre es una de los principales productos de exportación de Chile) que manufacturan sus maridos, quienes también trabajan reparando los utensilios de cobre. Trabajan en general los metales y se dedican a la compra-venta de autos nuevos y usados. Muchas familias continúan viviendo una vida nómade. ¿Por qué los Rrom Xoraxané asumieron las tradiciones, forma de vida y la kris de los Kalderash y los Machwaya en Las Américas? La razón original por la que estos grupos cambiaron sus tradiciones originales puede ser fascinante: si en su origen fueron Rrom dasikané (cristianos), ¿por qué el kurbáno, la celebración tradicional musulmana de sacrificar una oveja pidiendo salud? Es difícil de creer que no fueran musulmanes, especialmente cuando muchos de los ancianos tienen algún conocimiento acerca de esto, y aunque usan la palabra gadjé para designar a los no-Rrom, también tienen la palabra “das” (que quiere decir cristiano no-Rrom en algunas partes de los Balcanes). Si bien es utilizada aquí para significar propietario, jefe. ¿Entonces por qué cambiaron su religión? Las razones, supongo, no pueden ser otras que el viejo espíritu de sobrevivencia y adaptación de los Rrom. Aunque fueron los primeros en llegar a ciertas partes de las Américas, en realidad son una minoría comparados con los Rrom Kalderash, quienes llegaron más tarde en grandes cantidades, trayendo con ellos lo que algunos autores han llamado kalderashocentrismo y lo que los Kalderash llaman Rromaníya (la forma de vida, de pensamiento y las tradiciones de los Rrom). Esta es la única cosa que podría explicar este cambio por sí mismo, el rechazo sufrido por ellos en confrontación no solo con los grupos Kalderash sino también con los prejuicios de los gadjé de origen europeo que dominaron estas tierras, considerando también que todos los países en Las Américas son cristianos. Aunque los Rrom no tienen territorio, religión común o, representación política nacional o internacional, tienen un sentido verdadero de su propia identidad, basada en los valores, la forma de vida, el sentido de la familia y las costumbres que los distinguen como grupo. Y en Las Américas se sienten orgullosos de ser lo que son, Rrom, y quieren integrarse dentro de la sociedad sin perder su propia identidad.

La habilidad que tienen los Rrom para hacer negocios y sobrevivir a pesar de la marginalidad a que están forzados a vivir los obliga a agudizar sus capacidades de negociantes, vendiendo y comprando todo, y en general obteniendo los mejores resultados, en vez de morir de hambre y mendigar. A pesar de lo que piensen los gadjé en su subconsciente colectivo, los Rrom ganan su dinero a través de sus trabajos o negocios, aunque lo que hagan para vivir parezca insignificante para los no-Rrom. Incluso la habilidad para decir la fortuna puede traer algunas ganancias para ayudarlos a vivir. Los extraños frecuentemente observan con claridad la fuerte perseverancia de los Rrom en la defensa de sus costumbres y leyes Rrom. Pero, ¿qué pasa con los Rrom de Chile que no viven bajo la ley Romaní o no siguen muchas de las tradiciones locales Rrom? Ya muchas personas no viven en tiendas o practican el trabajo de los metales, y esto fue considerado al principio como una traición a la forma de vida Romaní. Actualmente, sin embargo, muchos tipos de nuevos negocios y profesiones han aparecido entre los Rrom de Chile: venta de autos, de joyería, etc. Poco a poco, los Rrom están encontrando su propio lugar dentro de la sociedad gadjé, la cual muchas veces los rechaza y menosprecia. Mostrar Rrom de buen pasar económico, que no mendigan en las calles, ni vagabundean cruzando el país, o cuya forma de vida es parecida a la de los gadjé es poco usual, pero día a día es más aceptado. Los hombres salen a trabajar o a hacer negocios, vendiendo coches nuevos o usados, o metales de todo tipo, mientras las mujeres están en casa atendiendo a los hijos, vendiendo alguna cosa o adivinando la fortuna. La novia debe casarse virgen e incluso en estos días no es extraño que los padres arreglen los matrimonios de sus hijos. Estas costumbres se mezclan además con la religión, porque aunque muchos de ellos son católicos y devotos de la Virgen de Guadalupe, al menos en Chile el Movimiento Evangélico Rrom está ganando terreno, y también ocurre esto entre los pueblos Rrom de muchos otros países en el mundo. Aún en Chile los Rrom sufren discriminación y prejuicios por parte de los no-Rrom en varios grados en los diferentes países de Las Américas. La escuela es un factor importante para cambiar las percepciones que un grupo tiene sobre otro. Solo esto haría importante y necesario que cada joven Rrom tuviera acceso, no solo a la escuela primaria o secundaria, sino a la universidad.

EL PUEBLO RROM EN COLOMBIA

¿De dónde vinieron los Rrom de Colombia? Las decisiones de la mayoría no siempre son justas. Los Rrom llegaron a Colombia a la vuelta del siglo XIX, pero cuando se crearon las sociedades americanas se usaron muchísimas veces como modelo ejemplos externos, de modo que muchas veces los ideales de las nuevas sociedades americanas heredaron las tendencias y prejuicios de las culturas europeas. En este contexto, ser diferente no era para nada tolerable. Aunque no era prohibido por la fuerza el uso del idioma Romaní o tener rasgos culturales propios y actuar de acuerdo a ellos, nuestras actividades y estatus social actual afectan la capacidad de desarrollo del pueblo Rrom. Para subsistir, los Rrom muchas veces deben ir tan lejos como hasta abandonar sus patrones culturales. Por tales razones nuestro pueblo históricamente ha asumido conductas de resistencia, que van desde el nomadismo hasta la “invisibilidad” étnica. Esta invisibilidad étnica, aunque fue efectiva en el pasado, es hoy en día causa de la situación critica en la que viven los Rrom de Colombia. Ello no significa que para el pueblo colombiano los Rrom no existan, al contrario, en la memoria de cada persona mayor de cuarenta, está el recuerdo de los campamentos en las afueras de las grandes ciudades y la curiosidad que ese misterioso pueblo les inspiró aún está presente. No existen tantas fuentes escritas para consultarse sobre la llegada de los Rrom a Colombia. Por esta razón, la tradición oral Romaní es la fuente original de la cual se puede extraer la información necesaria para reconstruir este momento histórico ( esto también es válido en todos lados en Las Américas). En Colombia, la mayoría de los Rrom pertenecen a familias con más de tres o cuatro generaciones de presencia en el país, de acuerdo con nuestras fuentes, y debido al origen de los Rrom en la mayoría de los países en Las Américas (principalmente los grupos Vlax aquí, ya que Colombia no tiene Kalé españoles u otros grupos) podemos figurarnos que el tiempo de su arribo fue hacia el final del siglo XIX y principios del XX. Desde entonces y hasta ahora, con la excepción de la Segunda Guerra Mundial, cuando algunas familias vinieron, el país no ha recibido flujos significativos o extracontinentales de Rrom.

Los recientes conflictos en la ex-Yugoslavia generaron un desplazamiento de gente. Muchos de los Rrom que escaparon de los conflictos vinieron a Las Américas, llegando a Colombia o Ecuador, pero la gran mayoría de los Rrom yugoslavos que estaban buscando refugio viajaron de Europa directamente hacia Estados Unidos o Canadá. Los Bolochog y los Mihais, dos de los clanes existentes en Colombia, llegaron alrededor de 1920, los primeros desde Francia y los segundos de Rusia. Los primeros en llegar aquí fueron los Grekos, que principalmente vinieron directo desde Serbia alrededor de 1880. Ellos fueron nómades hasta muy recientemente, y muchos de esos grupos se movieron hacia Ecuador. Muchas kumpanyas (grupos familiares que establecen alianzas para compartir una vida comunitaria) pueden identificarse en Colombia; se localizan en casi todas las ciudades del país: Bogotá, D. C., muchos barrios, en Girón (Santander), en Cúcuta, en Cali, en Medellín, en Itagüí y en Envigado entre otros. De esas kumpanyas, las más importantes en términos de números son las de Bogotá, Girón y Cúcuta. Algunos años atrás, una de las más importantes kumpanyas fue la de Itagüí, pero debido a los traficantes de drogas y la violencia asociada con ellos, la mayoría de las familias se movieron hacia otras ciudades en busca de una vida mejor. La violencia incesante que se cierne sobre Colombia desde hace varias décadas ha estado promoviendo un importante fenómeno de desplazamiento de familias Rrom hacia las fronteras del país, principalmente hacia Venezuela. También es importante mencionar el hecho de que muchas familias Rrom se movieron hacia otros lugares como Argentina, Brasil y Estados Unidos, en ese orden. La falta de oportunidades en el país debido a la inseguridad, ocasionó que las profesiones tradicionales de los Rrom, como el trabajo de los metales, la venta de caballos y de mercancías de cuero, todos oficios que necesitan del viaje constante, fueron la causa de que muchas familias dejaran el territorio.