1 1: Los orígenes

LOS ORÍGENES DEL PUEBLO GITANO

EN ESPAÑA

El video de arriba resume, de forma breve y directa, los seis siglos de historia gitana en España. En este libro, se analizará cada siglo con detalle, se leerán textos escritos en cada época, y se realizarán actividades de diversa índole. Se recomienda verlo antes de comenzar el curso, sobre todo aquellos que no conozcan bien la historia gitana en el mundo hispano.

LA LLEGADA A ESPAÑA

En el año 2025 se cumplirán 600 años, seis siglos, de la llegada oficial de los primeros gitanos a España y del primer encuentro histórico entre el pueblo gitano y el pueblo hispano. Desde su llegada a España en 1425, las autoridades han contado, creado y aplicado mecanismos de sistemática exclusión y arbitrario control social de los gitanos. El propósito recurrente de las medidas tomadas contra ellos ha sido limitar sus movimientos y asentamientos, así como neutralizar las diferencias culturales entre los gitanos y los que no lo son en favor de estos últimos. Las restricciones para los gitanos en los primeros siglos a la hora de residir y tomar oficio chocarán frecuentemente con otros discursos oficiales sobre la cuestión gitana, como los que abogan por la disolución integradora y la conversión forzosa de los gitanos en súbditos productivos de la nación despojados de sus señas de identidad y de reconocimiento. La primera mitad del siglo XV —la época que precede a la primera medida oficial de expulsión frustrada de los gitanos dictada por los Reyes Católicos en 1499— se suele considerar el periodo en el que los gitanos itinerantes, grupos de entre cincuenta y cien personas, fueron bien acogidos gracias a la condición de “peregrinos cristianos” perseguidos, que los recién llegados esgrimieron como carta de presentación salvífica para moverse en el nuevo territorio estatal expuesto a un sombrío proceso de uniformización cultural y de persecución de la diversidad.

Pronto, sin embargo, encontramos referencias a fenómenos de pánico moral antigitano que promovieron el amplio serial de edictos y de disposiciones contra los gitanos a lo largo de la Edad Moderna. Algunos estudios afirman que la presencia del pueblo gitano en Iberia se habría producido mucho antes de 1425, aunque no existen pruebas que lo atestigüen como sí ocurre a partir de esta fecha. Si había gitanos en España antes de este año, en cualquier caso no hay constancia de ello en la legislación o en la literatura de la época –como si la hay de otros grupos minoritarios en la España del Medievo–, como si la habrá en el siglo XV. La marginación del pueblo gitano, como se verá en los primeros capítulos de este libro, es resultado de un largo proceso histórico, tal y como ocurre en la mayoría de casos en los que se produce segregación por motivos religiosos, étnicos o raciales. Por ello, se vuelve indispensable analizar los orígenes de este pueblo y las diferentes etapas fundamentales que atraviesan para convertirse en lo que son hoy en día.

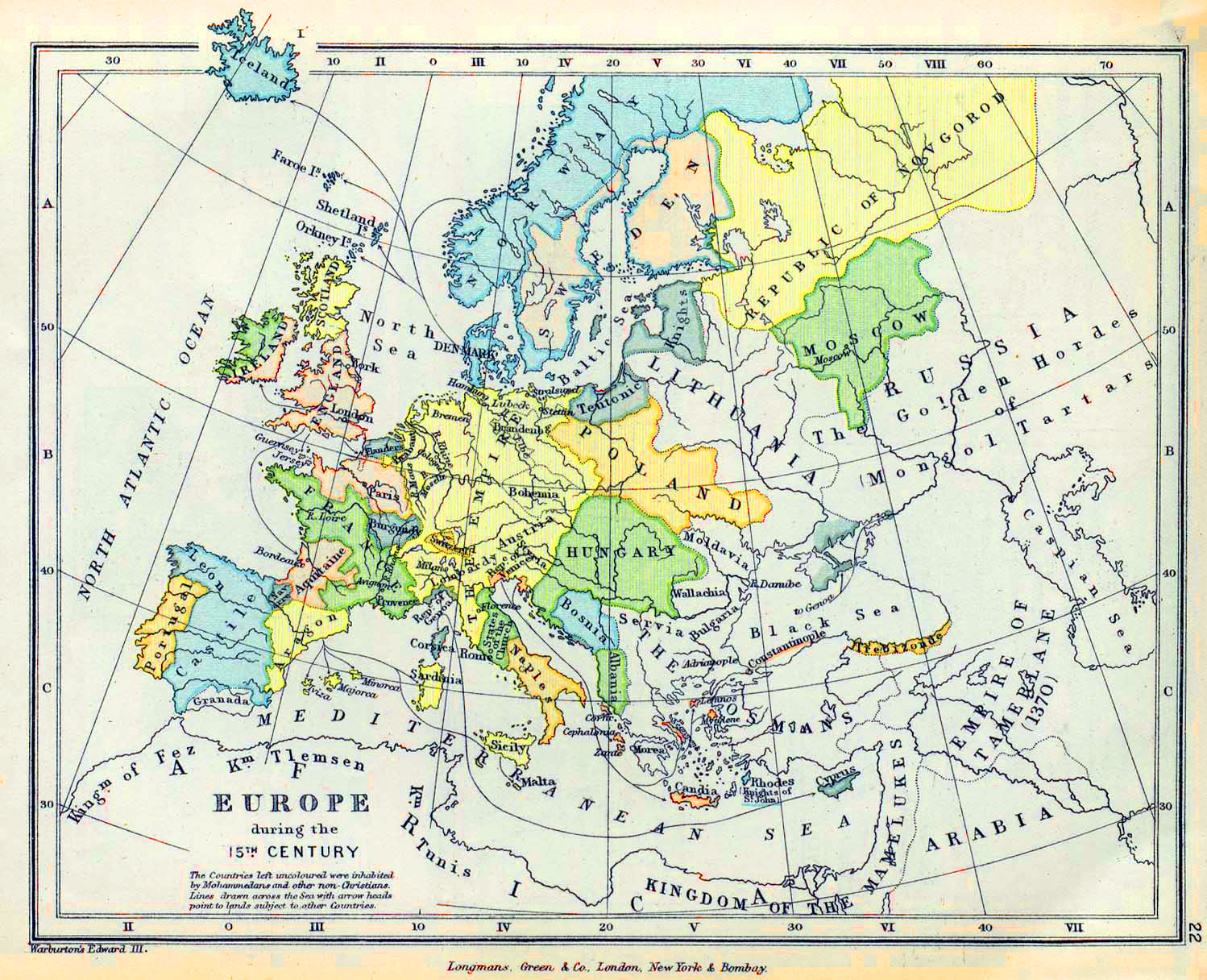

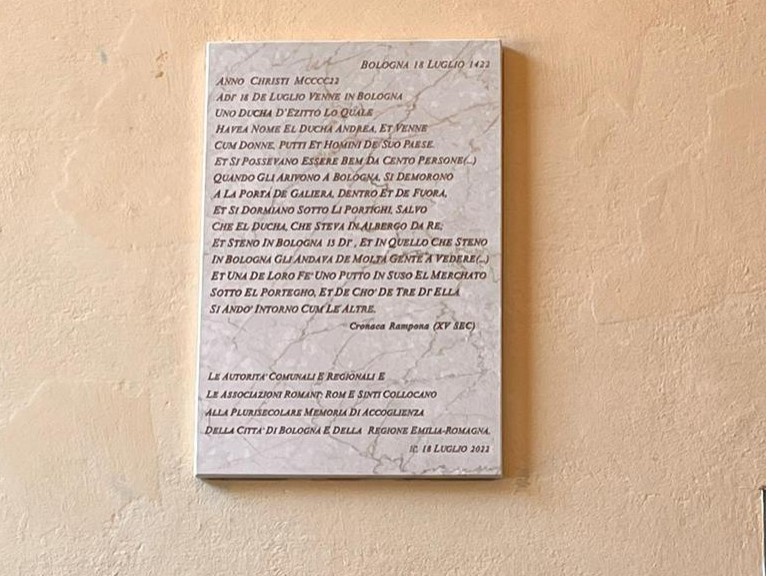

Los primeros gitanos llegaron a Europa Occidental en el siglo XIV. Existe un documento emitido por la magistratura de Venecia el 4 de marzo de 1283 mediante el cual se ordenaba que los “gagiuffi” se marcharan de la ciudad. Este término se utilizaba para referirse a los gitanos y deriva, como ocurre en varias lenguas, de “egiziano” (egipcio). Sin embargo, se considera que los primeros gitanos llegaron a Italia en 1392 –por lo cual, es de suponer que llegaron a otros países europeos aproximadamente el mismo año– como consecuencia de la Batalla de Kosovo, la cual enfrentó al Imperio Otomano y a Serbia y en la que se alzaron con la victoria los primeros. Esta situación obligó a que muchos cristianos, huyendo de la creciente presencia musulmana impuesta por los turcos, se marcharan hacia otros lugares de Europa. Existen documentos fechados en 1370 que ya referencian la esclavitud de miembros de la comunidad gitana en Moldavia y Valaquia (actual Rumanía). Se tiene constancia documental de la llegada de grupos gitanos a Bolonia y Forlì en 1422, según consta en la Cronica di Bologna, de autor anónimo. En dicho documento se especifica que el 18 de julio vino a Bolonia un duque de Egipto, quien se hacía llamar Andrea, y que llegó con mujeres, niños y hombres de su país, unas 100 personas en total. La historia que se cuenta los define como “pellegrini egiziani” (peregrinos egipcios) y responsabiliza de su llegada al rey de Hungría, quien los había obligado a ir a Roma para ver al Papa después de que el duque renegase de su fe cristiana y a estar vagando durante 7 años antes de regresar al país. Se menciona también a la mujer del duque y a su capacidad de adivinar el futuro de las personas así como secretos desconocidos del presente. En el Chronicon Foroliviense del fraile Girolamo Fiocchi se hace notar también su procedencia egipcia, por lo que ambas crónicas revelan información que se mantendrá en la formación del origen estereotipado del pueblo gitano durante siglos.

El 18 de julio se reveló una placa que conmemora el 600º aniversario de la llegada de los primeros gitanos a Bolonia por parte del ayuntamiento de la ciudad en un acto en el que participaron la vice-alcaldesa Emily Marion Clancy y representantes de la comunidad gitana y de UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali/Oficina Nacional contra la Discriminación Racial). La placa, como se puede apreciar abajo, refleja la información recogida de las crónicas y que hemos mencionado en el párrafo anterior.

Está también documentada la llegada de grupos gitanos al norte de Alemania en 1417, aunque, como ocurre en Italia, muy posiblemente otros grupos hicieron acto de presencia ya años antes. Según la Chronica novella (1435) de Hermann Cornerus, un grupo de gitanos de unas 300 personas discurrió por varias ciudades del norte de Alemania. Lo que más le llamó la atención fue que se distinguían un duque y un conde, que eran quienes administraban justicia entre ellos, y que portaban cartas de recomendación escritas por príncipes entre las cuales destacaba una del rey Segismundo –quien después se proclamaría Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico– que usaban como salvoconductos (antecesor del pasaporte moderno) para viajar por todo el Imperio Germánico. Según Cornerus, la causa de su peregrinación al extranjero era su renuncia a la fe y su apostasía después de haberse convertido al paganismo, ya que estaban obligados a proseguir con estos peregrinajes en tierras foráneas durante siete años como penitencia impuesta por sus obispos, y los describía como “muy feos en apariencia y negros como los tártaros y se autodenominaban secani…eran grandes ladrones, especialmente las mujeres, y a varias de ellas las capturaron y ejecutaron en diversos lugares”.

Estos grupos de gitanos se hacían llamar con términos nobles tras adoptar el vocabulario jerárquico de los países por donde transitaban. Es posible que, al ser Segismundo rey de Bohemia cuando firmó dichas cartas en favor de los gitanos, esto sirviera para que se les llamara “bohemios”, término que se seguirá usando en varias lenguas europeas, como es el caso del francés, donde funciona como sinónimo de “gitano”. En otra crónica alemana, de autor anónimo, se describe la llegada de gitanos a Ausburgo a finales de 1417 y el hecho de que supuestamente portaban cartas escritas por personas importantes que les permitían robar a aquellas personas que no les dieran limosna. Así pues, oficialmente, se puede considerar a 1417 como el año en que los primeros gitanos hicieron su entrada en Europa. Justo diez años después arribarían a París y de cuya llegada conocemos gracias a una descripción rica y detallada en el libro Diario de un burgués de París (Journal d’un bourgeois de París), una crónica anónima de los reinados de Carlos VI y Carlos VII de Francia en la cual se especifica lo siguiente:

“Casi todos tenían ambas orejas perforadas y llevaban en cada una de ellas uno o dos aros de plata, decían que en su país era signo de nobleza. Los hombres eran muy negros, de cabellos crespos. Las mujeres más feas y oscuras que puedan verse. Todas tenían el rostro surcado de arrugas, cabellos negros como la cola de un caballo y vestían una vieja manta muy ordinaria, prendida al hombre como un lazo de paño o de cuerda, y bajo esa prenda, como todo adorno, un pobre corpiño con una camisa. Eran, en suma, las criaturas más miserables que jamás se hayan visto en Francia.”

En 1424, un sacerdote de Ratisbona (Alemania), de nombre Andreas, escribió en su diario acerca de la llegada de un grupo de gitanos (gens ciganorum) un año antes en grupos de “hasta 30 personas, quienes plantaban sus tiendas en los campos, ya que no se les permitía quedarse en las ciudades; pues astutamente tomaban lo que no les pertenecía. Estas personas eran de Hungría y decían haber sido exiliadas como un signo o recuerdo de la huida de Nuestro Señor a Egipto cuando huía de Herodes, quien lo buscaba para matarlo. Sin embargo, la gente común decía que eran espías en el país”. Llama la atención la conexión entre la huida del pueblo gitano y la marcha de la Sagrada Familia de Egipto cuando buscaban salvar la vida del niño Jesús, así como la acusación de espionaje, que convertía a la comunidad romaní en el blanco perfecto tanto desde un punto de vista religioso como político. Este sentimiento anti-gitano tendrá su culminación definitiva en el Porajmos, el holocausto sufrido por el pueblo gitano en Europa durante la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis.

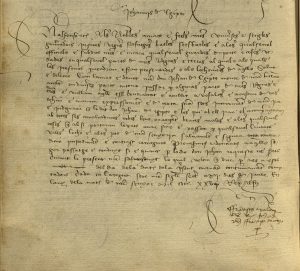

12 de enero de 1425

En 1425, de tránsito para llegar a Santiago de Compostela, los primeros grupos gitanos atraviesan los Pirineos y hacen su entrada en la Península Ibérica de forma oficial. Un tal “don Juan”, que se hacía llamar “conde de Egipto Menor” –como se denominaba una zona de fronteras indeterminadas que abarcaba Siria, Chipre y los territorios cercanos del Mediterráneo oriental– fue el primer gitano de quien tenemos documentada su presencia en lo que hoy llamamos España. Don Juan de Egipto Menor fue autorizado por Alfonso V el Magnánimo, rey de Aragón, a circular y atravesar la Corona de Aragón en su peregrinaje a Santiago. El salvoconducto lo protegía a él y a todos sus acompañantes, les permitía total libertad de movimiento por el reino de Aragón, como peregrinos que eran, y salvaguardaba sus bienes y mercancías por un periodo de tres meses a partir de la fecha en que fue firmado por el monarca en Zaragoza: el 12 de enero de 1425. La Península Ibérica de 1425 se dividía en varios reinos: los cristianos de Castilla, Aragón, Navarra, Portugal y el musulmán de Granada, el último reducto árabe después de 7 siglos en Iberia. Los gitanos entraron, como se ha dicho, por el de Aragón, reino que ocupaba solo un tercio del de Castilla, el más grande de todos y que iba desde el norte hasta el sur con la excepción de Portugal en la costa oeste, Aragón al este y Navarra en la frontera con Francia.

Los salvoconductos reales –junto con las leyes que se promulgaron para controlar su forma de vida y de las que hablaremos dentro de poco– son el tipo principal de documentación que podemos consultar para comprender quiénes y cómo eran los primeros gitanos que llegaron a la Península Ibérica. Después de Don Juan, llegarían otros como Don Tomás, conde de Egipto Menor –hizo su entrada el 8 de Mayo de 1425, pocos meses después del primero–, el Duque Andrés y el Conde Pedro (1447), o Jacobo de Egipto Menor (1460). Como los anteriores y otros que vendrán después a finales de siglo, el propósito principal era llegar a Santiago (Galicia) para visitar la tumba del apóstol Santiago como parte de la penitencia por haber abandonado el cristianismo. Es de suponer que transmitir dicho fin les serviría para recibir ayuda de otros cristianos en la península. El Camino de Santiago, ruta de peregrinación que conectaba el noroeste de España –donde reposaban los restos del apostol Santiago conforme a la leyenda– con el resto de Europa estaba en pleno apogeo en el siglo XV. La ruta comenzó a realizarse a partir de 1120, cuando Roma nombra Arzobispo de Compostela a Diego Gelmirez y se proyectará una red de hospitales y monasterios de estilo románico en torno al camino, los cuales servirán de cordón umbilical del cristianismo europeo. Santiago de Compostela comenzará entonces a recibir la visita de ilustres personajes, tanto nobles como eclesiásticos procedentes de Italia, Francia o Inglaterra, para visitar la tumba. A ellos se sumarán miles de peregrinos en las décadas siguientes, alcanzando su apogeo en los siglos XIII y XIV con la finalización de la majestuosa catedral.

Pero, ¿de dónde proceden originalmente los gitanos que llegaron a España en 1425?

El análisis lingüístico comparativo primero y, en el siglo XXI, el análisis de ADN demostró que el pueblo gitano procede de la zona noroccidental de la India, entre las regiones de Punjab y Sinth. Según diferentes estudiosos, los gitanos habrían salido de su lugar de origen aproximadamente en el siglo XI por motivos relacionados con la guerra o turbulencias internas de carácter político, aunque no tengamos constancia definitiva de las razones concretas. De la India se trasladarían a Persia, después a Armenia y, finalmente, a Constantinopla, donde existen documentos que prueban su larga estancia. El lingüista francés Marcel Courthiade, catedrático de estudios gitanos de INALCO, ha considerado el año 1018 como el momento en el que se produjo la primera migración de gitanos desde el norte de la India como consecuencia de la invasión de la región por parte del Imperio Gaznaví del sultán Mahmud, familia de origen turco mameluco, y el cual llegaba desde el norte de la India hasta Afganistán. El término “Rom” o “Rrom” procede del sánscrito tardío “romba” (masculino) y “rombni” (femenino), que significa “músico”. Esto puede deberse a la profesión de muchos de los miembros de esta comunidad en su lugar de origen. Sin embargo, existen otras teorías que afirman que los primeros gitanos emigraron de la India mucho antes. Tal es el caso de Glanville Price o John Sampson, quienes piensan que debieron marchar en torno al siglo IX o antes; otros, como Lev Tcherenkov y Stephane Laederic, van mucho más lejos y señalan que los primeros salieron de la India en torno al siglo IV o V. En un libro reciente titulado Gypsies: From the Ganges to the Thames, el historiador británico Donald Kenrick sugiere la posibilidad de que diferentes tribus de gitanos no salieron juntas desde la India, y no tenían relación anterior, sino que se unieron después en Persia entre los siglos VII y X. Como podemos ver, descifrar el origen del pueblo gitano se asemeja a la construcción de un puzzle al que siempre parece faltarle alguna pieza para poder terminarlo.

La conexión entre el mundo gitano y los orígenes en la India comenzó a dirimirse en la segunda mitad del siglo XVIII. Vályi István, estudiante húngaro de Teología en la Universidad de Leiden (Holanda), había aprendido la lengua romaní de unos trabajadores en la finca de su familia y se dio cuenta de que muchas palabras coincidían con las usadas por unos estudiantes de Sri Lanka que hablaban en sánscrito.[1] La historia de Vályi István apareció en el libro Die Zigeuner, publicado por Heinrich Grellmann en 1783 y que supone el primer gran estudio etnográfico dedicado al pueblo romaní. Como afirma Ian Hancock, el padre de los estudios lingüísticos romaníes y profesor en la Universidad de Texas, los gitanos incorporaron palabras de las lenguas de los lugares (persa, kurdo, griego, armenio, lenguas eslavas, …) por donde pasaban, lo que nos ayudaría a trazar un mapa del itinerario seguido por estos hasta llegar a los Balcanes, como prueba el hecho de las numerosas palabras que existen en el vocabulario procedentes del rumano y lenguas eslavas. El análisis lingüístico es la manera más fiable de descifrar el recorrido que realizaron desde su salida, así como el contraste con las fuentes locales como hacemos en el caso su llegada a España. Por ejemplo, tenemos documentada su llegada en 1040 a Jorasán (noreste de Irán), y en 1055 a Bagdad, desde continuarían su viaje hacia el oeste en dirección a Bizancio y Armenia. En 1073 ó 1076 sabemos que llegaron a Jerusalem, que pertenecía entonces a Egipto. Conforme a lo señalado por María Helena Sánchez Ortega, historiadora gitana, en torno al año 1100, un monje del monte Athos se refiere en un escrito a un grupo de hombres descendientes de la raza samaritana de Simón Mago, que eran brujos famosos e incluso aficionados a envenenar animales. En 1323 Simón Simeonis, un fraile franciscano irlandés, describe a un grupo de gitanos en su Itinerarium fratrum Symonis Semeonis et Hugonis illuminatoris, libro que relata su peregrinación desde Irlanda a Jerusalén, a su paso por la isla de Creta. Simeonis los describe como a gentes que afirmaban descender de la familia de Ham, que nunca se detenían en un lugar concreto durante más de un mes, y que van de lugar en lugar con tiendas como hacían los árabes.

EQUIVALENCIAS Y RELACIONES ETIMOLÓGICAS

| ESPAÑOL | Gitanos | |

| GRIEGO | Atsinganoi /Atzinganoi (los intocables) | |

| HÚNGARO | Cigányok | |

| ALEMÁN | Zigeuner | |

| ITALIANO | Zingari | |

| PORTUGUÉS | Ziganos | |

| FRANCÉS | Tsiganes/Tziganes | |

Conforme el siglo XV vaya avanzando, los grupos de gitanos llegarán a las ciudades más importantes de España. Se tiene documentada la llegada a Barcelona en 1447, según consta en el Dietari del Antich Consell barceloni (Diario del Antiguo Consejo de Barcelona) el viernes 9 de junio: “Lo die present entraren en la present Ciutat un Duch e I Comte ab gran multitud de Egipcians o boemians, gent triste e de mala farga, e methiense molts en devinar algunes ventures de las gents.” (El presente día entraron en la presente ciudad un Duque y un Conde con una gran multitud de Egipcianos o Bohemios, gente triste y de mala fragua, y muchos se dedican a adivinar las venturas de la gente). Allí, recibirán un salvoconducto firmado por María de Castilla, esposa del rey Alfonso V (que en ese momento no se encontraba en la ciudad). Otros grupos, con nombres muy similares, si no iguales en algunos casos como el título de “Conde de Egipto Menor”, harán su entrada en otras ciudades importantes de la península, como Valencia en 1472, Burgos en 1475, Guadalajara en 1478 o Sevilla en 1491. Tras la caída de Constantinopla a manos del Imperio Otomano en 1453, muchos gitanos de esa zona comenzarían también a emigrar hacia el oeste procedentes de Grecia, motivo por el cual recibirán el nombre de “grecianos”, que sustituirá en muchos casos al de “egipcianos”, cuando lleguen a España a partir de la década de 1480.

El 22 de noviembre de 1462 hicieron su primera entrada oficial en Andalucía, más específicamente en la ciudad de Jaén. Lo sabemos gracias al libro Hechos del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo, que era gobernador de Jaén en aquel momento y había sido hombre de confianza del rey Enrique IV en Madrid, y que acogió al primer grupo de gitanos en la ciudad:

“A veinte y dos días del mes de noviembre de este año (1462) llegaron a la ciudad de Jaén dos condes de la pequeña Egipto, que se llamaban el uno don Tomás y el otro don Martín, con hasta cien personas entre hombres, mujeres y niños, sus naturales y vasallos. Los cuales habían sido conquistados y destruidos por el Gran Turco; y porque después de ser conquistados parece ser que negaron nuestra fe, hacía muchos días que, por mandato del Santo Padre, andaban por todos los reinos y provincias de la cristiandad haciendo penitencia. Y como llegaron a la ciudad de Jaén, el señor condestable los recibió muy honorablemente y los mandó aposentar y hacer grandes honras. Y quince o veinte días que estuvieron con él, continuamente les mandó dar todas las cosas que les hizo falta, a ellos y a toda su gente, de pan, vino, carne, aves, pescados, frutas, paja y cebada abundantemente. Y muchos días los dichos condes comieron con él y con la señora condesa, su mujer; y al tiempo que quisieron partir, les mandó dar de su cámara muchas sedas y paños, para que se vistiesen, y buen acopio de riquezas para su camino. Y salió con ellos hasta media legua fuera de la ciudad de Jaén, de modo que los dichos condes partieron muy contentos y pagados, loándose y maravillándose mucho de su gran liberalidad y franqueza”.

El 30 de octubre de 1996, el Parlamento de Andalucía aprobó una declaración institucional mediante la cual se consideraría el 22 de noviembre el Día de los Gitanos Andaluces como conmemoración de la llegada de los primeros gitanos a tierras andaluzas. Este día sirve para dar visibilidad a la comunidad gitana en Andalucía, promocionar sus valores y potenciar su participación igualitaria con el resto de la ciudadanía. Con motivo de ello, el 23 de noviembre de 2022, el gobierno regional de Andalucía puso en marcha el “Consejo Andaluz del Pueblo Gitano”, cuyo objetivo principal es el de dar voz al pueblo gitano, lograr la completa integración y lucha contra la intolerancia y la discriminación. [2]

Gracias a la misma crónica de Lucas de Iranzo, conocemos la llegada de otro grupo de gitanos a Andújar, provincia de Jaén, en 1470, encabezado por “un caballero que se llamaba el conde Jacobo de la pequeña Egipto con su mujer la Condesa , que se llamaba Doña Luisa, con hasta cincuenta personas hombres y mujeres y niños que traía en su compañía haciendo penitencia por mandado de nuestro muy Santo Padre, porque sus antepasados dicen que habían fallecido en la creencia de nuestra Santa Fe , por miedo o temor del gran Turco, de quien habían sido conquistados y sojuzgados ; … por la cual S. A. enviaba a mandar a todos los grandes súbditos y naturales de estos reinos que hubiesen recomendado al dicho conde Jacobo y le hiciesen toda honra y buen acogimiento , como por ser gente extranjera , y andar como peregrinos en aquella manera , el dicho señor Condestable los mandó recibir y aposentar en la dicha ciudad y les hizo mucha honra…”

El grupo de gitanos permaneció bajo el amparo de Lucas de Iranzo durante una semana y después marcharon a Murcia, adonde llegarían al año siguiente después de recibir otra carta firmada por éste para que fueran bien recibidos por los lugares donde pasasen que perteneciesen a su jurisdicción, “de todo lo cual el dicho Conde , y todos los que con él venían se partieron de él muy contentos y alegres , loando las mercedes que de él habían recibido”. Según se afirma en la crónica del gobernador, unos 15 días después llegó otro grupo de gitanos a Andújar, al frente del cual se encontraba el duque Paulo de la pequeña Egipto, de características muy similares al anterior, con una carta del rey de España y otras del monarca francés, y que recibieron una calurosa bienvenida por parte del noble. Desafortunadamente para los intereses gitanos, el condestable sería asesinado en 1473 a manos de un asesino encapuchado mientras rezaba en la Catedral de Jaén. Los historiadores no se ponen de acuerdo en la identidad del asesino; pudo deberse al apoyo que Lucas de Iranzo mostró a judíos y conversos, aunque también el motivo podrían haber sido los celos que otros nobles tenían hacia su protagonismo y el apoyo recibido por el rey Enrique IV. De hecho, un año después, el monarca vendría a Jaén y mandaría a colgar de las ventanas a varios regidores que consideró habían sido los causantes del asesinato de su protegido.

Los grupos que llegaron a la Península Ibérica en el siglo XV, como se ha podido comprobar en las descripciones que hemos leído, consistían en agrupaciones de mujeres y hombres compuestos por entre 50 y 100 personas. En todos los casos, se congregaban alrededor de uno o dos líderes y no solían pasar periodos superiores a dos semanas en un mismo lugar. Según los cálculos realizados por María Helena Sánchez Ortega, los gitanos que llegaron a España a lo largo del siglo XV no excederían las 3.000 personas. Sin embargo, considerando la dificultad que se tenía entonces para identificar a miembros de esta comunidad, es prácticamente imposible llegar a un número preciso.

DOCUMENTAL: The Romany Trail, 1981 [en inglés]

El siguiente documental analiza la cultura gitana y su presencia en Europa, África y Asia donde dicha cultura ha dejado una impronta, así como los lugares por los que pasaron en su largo travesía desde la India hasta España.

¿Cómo era la diversidad cultural y religiosa en España antes de la llegada de los gitanos?

El año 711 significó la llegada de una nueva era a la Península Ibérica. Después de tres siglos de dominación visigoda –caracterizados por una fuerte influencia romana, la adopción del catolicismo a finales del siglo VI como religión oficial y la unificación socio-cultural entre los diferentes pueblos peninsulares–, se produjo el inicio de la dominación islámica tras la derrota del rey Rodrigo ese mismo año. Liderados por Tarik y Musa, los ejércitos musulmanes del califato omeya –establecido tras la muerte del profeta Mahoma en el siglo VII– consiguieron conquistar buena parte del territorio peninsular en unos pocos años aprovechando la inestabilidad reinante y las luchas internas entre los diferentes grupos visigodos. Los musulmanes contaron con la ayuda de los judíos establecidos en la península desde hacía ya varios siglos, esperanzados con la mejoría de su situación y un tratamiento más igualitario con respecto a los cristianos después de haber sido discriminados por los últimos reyes visigodos. Muchos fueron perseguidos, marginados, expulsados u obligados a marcharse de su tierra por rechazar la conversión al cristianismo, anticipándose varios siglos a lo que ocurrirá en 1492, pero consiguieron la tranquilidad y la protección de su libertad de culto tras la llegada de los musulmanes. Tras la conquista de las ciudades más importantes, desde el sur hasta el norte, desde Sevilla y Córdoba a Pamplona y Barcelona, la península bajo dominación musulmana pasó a recibir el nombre de al-Ándalus, emirato dependiente del califato de Damasco. En el año 756, Abderramán I llegó a al-Ándalus después de haber escapado del Califato de Damasco donde habían sido asesinados todos los miembros de su familia –los Omeya–, conquistó Córdoba y se independizó del Califato en 773. El comienzo de la construcción de la Mezquita de Córdoba, símbolo arquitectónico de la

ciudad desde 786, fue producto de la estabilidad alcanzada desde entonces y que permitió a la España musulmana disfrutar de la riqueza cultural compartida por el mundo islámico. Desde 711 hasta 1236, con la conquista cristiana de Sevilla, la de Córdoba en 1248 y, finalmente, la del Reino de Granada en 1492, la presencia árabe en España tuvo una gran repercusión cultural y fue testigo de la convivencia de las tres culturas: la cristiana, la judía y la musulmana. Como indicó el famoso historiador Américo Castro, las tres culturas coexistieron de manera armoniosa mientras tenía lugar un proceso de aculturación e integración de las minorías. Todo ello era buena prueba de la naturaleza plural de la identidad española gracias a las contribuciones de árabes y judíos en la formación de la cultura peninsular. Debido a que estos grupos se relacionaron durante ocho siglos, es evidente que en algunos momentos la convivencia no fue tan idílica como pueda parecer, sobre todo como consecuencia de periodos en los que una civilización ostentaba mucho más poder que otras. A pesar de todo ello, nadie puede negar que las tres culturas se nutrieron entre sí, como demuestran las relaciones en el mundo del arte, de la literatura, la arquitectura o la gastronomía, que tuvieron como provecho creaciones únicas en todo el mundo. Un ejemplo que da buena cuenta de ello es el arte de estilo mudejar, donde encontramos elementos, materiales e influencias propias del arte islámico en edificios cristianos y judíos, como es el caso del Alcazar de Sevilla, palacio cuya construcción principal fue realizada por los cristianos tras la conquista de la ciudad.

Bien entrado en el siglo XIV comenzamos a ver los primeros enfrentamientos serios que adelantarían lo sucedido después de la caída del Reino de Granada. La peste de 1348 causó un aumento de los ataques antisemitas cuando los judíos fueron acusados de haber propagado la epidemia, hecho que utilizó Enrique de Trastámara para atraer a su causa a las masas populares conocedoras de la cercanía de la comunidad judía a la corte de Pedro I –quien había encomendado la administración en manos de un judío, Samuel Levi–, lo que contribuyó a alentar el odio de las masas campesinas hacia el pueblo hebreo, así como el apoyo de los nobles que habían contraído deudas con banqueros judíos y que veían una oportunidad de hacerlas desaparecer. La llegada al trono de los Trastámara desembocó en una ola antisemita a finales del siglo XIV y que llegaría con fuerza

mediante una campaña liderada por Ferrán Martínez, el arcediano de Écija (Sevilla). Martínez llegó incluso a pedir a Enrique II que aniquilara a la población judía e hizo un llamamiento a los demás miembros de la diócesis sevillana para que expulsaran a todos los judíos de sus zonas de influencia con pena de excomunión para los que no colaboraran. El rey Enrique II (1366-1379) ya había ordenado que judíos y musulmanes usaran nombres cristianos y llevaran una señal en la ropa para ser reconocidos por todos. En sus sermones, Martínez proponía la destrucción de las sinagogas de Sevilla, el confinamiento de todos los judíos en un gueto, y que ninguno de ellos pudiera acceder a puestos de poder. El monarca se mantuvo firme y evitó que la situación fuera a mayores después de la protesta realizada por la comunidad judía sevillana que le pedía que mediara en este conflicto, aunque no por mucho tiempo ya que fallecería un año después. Martínez volvería a la lucha contra los judíos después de que el monarca Juan I (1379-1390) estableciera una ley por la que desaparecerían los tribunales especiales para judíos, y les negara la entrada en puestos de la administración real. Sin embargo, no aceptó la petición de Martínez para enjuiciar a judíos y, en 1389, el arzobispo de Sevilla le prohibió pronunciar sermones contrarios a la comunidad judía. Las muertes de Juan y del arzobispo de Sevilla Álvarez de Albornoz, autoridades que habían frenado en gran medida las intenciones genocidas de Martínez, junto al vacío de poder temporal en la corona por la juventud de Enrique III a su llegada al trono en 1390, y el hecho de que Martínez asumiera el poder en la diócesis hispalense en ausencia de un arzobispo designado, le dieron vía libre para continuar su lucha antisemita tornándose ésta aún más violenta al pedirle a los sevillanos que quemaran todas las sinagogas (la ciudad contaba con 23, más que ninguna otra ciudad europea entonces). En este clima de alta tensión se llegó al 6 de junio de 1391, el día en que comenzó el asalto definitivo o pogromo de las juderías de la ciudad por parte de muchos sevillanos, miembros de familias nobles distinguidas de la ciudad incluidos, sabiendo todos que se beneficiarían de la situación resultante. Un 75% de la comunidad judía de la ciudad fue asesinada, y muchos de los que se salvaron lo lograron debido a un bautismo de última hora que evitó que la tragedia fuera aún más grande, aunque muchos se habían bautizado antes de que tuviera lugar el pogromo previendo lo que podría ocurrir.

La agitación vivida en Sevilla encendió la mecha para posteriores revueltas en otras ciudades de la península. Toledo, uno de los centros del judaísmo castellano en el siglo XIV, contaba con diez sinagogas, de las cuales la mayoría desaparecieron a finales de esa centuria y comienzos de la siguiente. En 1412 se firmó un decreto de 24 leyes, conocido como el Ordenamiento de doña Catalina, que tenía por propósito reducir la influencia de los judíos en España y por el que los judíos, y los musulmanes, no podían optar a cargos públicos, ejercer profesiones liberales, especialmente la de médico que muchos judíos ostentaban. Además, eran obligados a concentrarse en barrios especiales exclusivamente para ellos, las juderías, y no podían abrir negocios en barrios que no fueran los designados para ellos ni edificar nuevas sinagogas. El interés principal de estas leyes no era otro que obligarles a convertirse al cristianismo si querían mantener un modelo de vida digno, ya que abandonar España era considerado ilegal. Una vez convertidos, la vida no se volvía demasiado fácil y eran despreciados por los que seguían siendo judíos, que utilizaban el término anusim para referirse a los judíos que habían sucumbido a la presión de convertirse, y por los cristianos, que empleaban la palabra marranos (cerdos) para describir su procedencia impura.

En 1449 estallaron nuevos actos violentos contra los conversos –judios que se habían convertido al cristianismo–, a los que acusaban de regresar a sus costumbres judías, y como protesta por lo que consideraban una recaudación tributaria injusta, cuyo recaudador principal era un cristiano nuevo, Alonso de Cota. Es entonces cuando surge el concepto de “limpieza de sangre”, que prohibía que los conversos pudieran desempeñar cargos públicos en Toledo, ya que tanto la iglesia como el gobierno consideraban que la conversión de la mayoría estaba bajo sospecha y se les acusaba de haber aceptado el bautismo para mantener su estatus social. La creación del concepto de “cristiano nuevo” implicaba también la de “cristiano viejo”, aquellas personas que pertenecían a familias que habían representado durante siglos el honor, la fe y la nobleza del cristianismo. A partir de entonces, todos los que quisieran acceder a un cargo público –como el de juez, alcalde, notario o abogado, entre otros– debería demostrarlo con documentación y someterse a una investigación de sus antepasados que rechazara toda traza de sangre judía o musulmana. Aunque estas leyes no se cumplían en muchos casos, y la gran mayoría de conversos no vio empeorar su calidad general de vida, sí contribuyeron a crear un clima de desconfianza y ocasionarían numerosos enfrentamientos entre cristianos nuevos y viejos.

En 1454, Enrique IV sucedió a su padre, Juan II, en el trono de Castilla, quien sufriría ataques similares por parte de la nobleza y eclesiásticos poderosos durante su reinado, incluida la conocida como “Farsa de Ávila” en 1465, por la cual el monarca fue depuesto en efigie y se proclamó en su lugar a su hermanastro Alfonso. Sin embargo, Alfonso falleció víctima de la peste en 1468. El problema principal estribaría en la sucesión del monarca, debido a la ausencia de un heredero directo y por la cual Enrique IV pasaría a ser conocido como “El Impotente”. De la unión del monarca con Juana de Portugal había nacido una hija llamada Juana, que recibió el sobrenombre de Juana la Beltraneja, ya que se consideraba que su padre era, en realidad, Beltrán de la Cueva, valido [ministro principal] de Enrique IV. La elegida por el monarca para sucederle en el trono era su joven hermanastra Isabel, pero el pacto alcanzado en 1468 se vino abajo cuando la princesa se casó con Fernando, heredero al trono de Aragón, un año después, en un matrimonio que no contó con la autorización de Enrique, más propicio a unirla al rey Alfonso V de Portugal, quien terminaría casándose con Juana en 1475. En 1470, el monarca proclamó heredera a su hija, hecho que causaría una enorme división entre la nobleza castellana y, en consecuencia, una guerra de sucesión que determinaría el nombre de la mujer que heredaría el trono tras la muerte de Enrique IV en 1474. Las hostilidades comenzaron en 1475, cuando el rey de Portugal invadió Castilla y ocupó territorios fronterizos en Galicia y Extremadura para defender los derechos dinásticos de su esposa. Fernando e Isabel se dividieron las tareas y en 1476 habían repelido ya la invasión portuguesa. En 1479, Fernando se convierte en rey de Aragón tras la muerte de su padre. El tratado de Alcaçovas, ese mismo año, pone fin a la guerra entre las dos mujeres contendientes al trono ese año y reconoce a Isabel y Fernando como reyes de Castilla.

En 1476 los reyes Isabel y Fernando fundaron la Santa Hermandad para mantener el orden público en los campos de Castilla, castigar a los malhechores, y ayudar en las operaciones de la guerra para conquistar el reino de Granada, el último reino musulmán en Europa. Desde los inicios de su reinado, la política de los Reyes Católicos se dirigió hacia el establecimiento de la unidad de fe y se caracterizó por la intransigencia y la persecución hacia los no cristianos, después de los siglos de convivencia entre diferentes religiones. Los nuevos monarcas ordenaron también que, en las ciudades, todos los musulmanes y judíos viviesen en sus morerías y juderías, barrios apartados de los cristianos, con el permiso de poder construir sus mezquitas y sinagogas, lo cual nos indica que al principio no fueron tan rigurosos como lo llegarían a ser con el paso del tiempo. Para asegurar la pureza de la fe cristiana, establecieron en 1480 la Inquisición, tribunal eclesiástico que evitaría que los

cristianos nuevos practicaran sus antiguas creencias de manera secreta –se les denominaba judaizantes– y que examinaría las acusaciones realizadas contra éstos. La Inquisición funcionó como un instrumento de represión para imponer –mediante tribunales que aplicaban los principios del derecho civil y canónico– el poder de las coronas de Castilla y Aragón, la unidad cultural y el miedo hacia cualquier práctica religiosa que no fuera la cristiana. La discriminación y el antagonismo social estuvieron al orden del día, y se hacían evidentes de manera pública y vergonzante cuando los condenados se veían obligados a acudir en procesión por las calles, a vista de todos, camino a la plaza principal de la ciudad en la que se celebraría un auto de fe, espectáculo que, bien entrado el siglo XVI, atraerá a centenares de personas y en el que los judaizantes serán ejecutados. Fueron varias las medidas que se tomaron contra los judíos para erradicar su religión, hasta que en 1492, tres meses después de la conquista de Granada, se emitió el decreto de expulsión definitivo que establecía un plazo de cuatro meses para que los judíos se convirtieran al cristianismo o abandonaran el reino.

Esta era la compleja situación en España durante el siglo en que los primeros grupos de gitanos hicieron su aparición en la Península Ibérica. Aunque el espíritu de convivencia comenzaba a romperse, la nación fue capaz de darle una buena acogida a las diferentes oleadas de inmigrantes romaníes que llegaron a lo largo de la centuria. Además de la buena acogida inicial de los grupos que llegaron a diferentes zonas de Castilla y Aragón, los gitanos también se integraron en las festividades católicas que se celebraban alrededor de toda la península. Por ejemplo, en 1478 un grupo de gitanos bailó en la procesión del Corpus Christi de Guadalajara, desfiles cristianos en los que era habitual encontrarlos como parte de los cortejos. Conforme avanzara este siglo y el siguiente, la presencia de los gitanos en estas festividades se hacía más y más frecuente, hasta el punto de que compañías gitanas participaban por toda España como se verá en próximos capítulos. En varias de estas procesiones sobresale el nombre de María Cabrera, nacida en 1464, y primera mujer gitana nativa de España de la que tenemos información detallada. Diego Hurtado de Mendoza, Conde de Saldaña, se enamoró de ella y fruto de su relación nació en 1489 Martín de Mendoza, conocido como “el Gitano” y futuro arcediano de Talavera y de Guadalajara.

Sin embargo, también están documentados numerosos enfrentamientos de gitanos, sobre todo en lo relacionado a robos con propósito de alimentarse. La animadversión de algunos hacia los gitanos llegó hasta el extremo de que se hiciera necesaria la mediación de Isabel y Fernando en 1489, debido a que unos mercaderes griegos estaban siendo maltratados por parte de la población local ya que pensaban que se trataban de gitanos. En 1491, los reyes concedieron una patente a diferentes líderes gitanos mediante la cual podrían peregrinar por Castilla y Aragón durante un periodo de quince años. Es muy probable que muchos de los problemas comenzaran cuando los españoles se dieron cuenta de que estos nómadas, que parecían estar solo de paso, decidieron instalarse de forma definitiva en su territorio. Eso hizo que se diera por concluido el que algunos historiadores como Sánchez Ortega han calificado como “idílico”, debido a la ausencia de conflictos y a la escasez de documentos que nos ayuden a tener una imagen más precisa de esas primeras décadas en territorio ibérico.

TEST DE COMPRENSIÓN AUTOMÁTICO

PREGUNTAS SOBRE LA HISTORIA:

1. ¿De dónde proceden los gitanos? ¿Por qué se considera que es tan difícil descifrar sus orígenes?

2. Resume brevemente cómo llegaron los gitanos a España (la Península Ibérica) y cómo transcurrieron sus primeras décadas allí. ¿Qué recibimiento se encontraron? ¿Cómo fue su llegada a otros países cercanos en Europa?

3. ¿Qué relaciones tienen los gitanos con los egipcios/egipcianos? ¿Por qué se les llamaba así? ¿Y con los griegos? ¿Qué relación existe entre ambos grupos?

4. ¿Qué se explica en el documento “Salvaconducto para un Romaní? ¿Cuál era la función del documento?

5. ¿Cuándo llegaron los primeros gitanos a Italia y Alemania? ¿Qué información se tiene sobre su apariencia y comportamiento en esos lugares?

6. ¿Qué evento ocurrido a mediados del siglo XV llevó a muchos gitanos a emigrar hacia el oeste?

7. ¿Qué era la convivencia en España? ¿En qué consistía según lo que has aprendido en el capítulo? ¿Cómo estaba España en el siglo XV?

8. ¿Qué características se presentan en la lectura sobre la forma de vida de los gitanos? ¿Cómo se describe a los primeros grupos que llegaron a España en el siglo XV?

9. ¿Qué problemas creó el estilo de vida diferente de los gitanos con el modo de vida que perseguían los monarcas españoles?

10. ¿De qué forma se celebra a las comunidades gitanas en Europa y España hoy en día? ¿Qué objetivo tienen dichas celebraciones? ¿Te parece apropiado y necesario? Explica tu respuesta.

FIN DE LA PRIMERA PARTE

DEL CAPÍTULO 1

SEGUNDA PARTE

COMEDIA LLAMADA MEDORA

Sobre el autor:

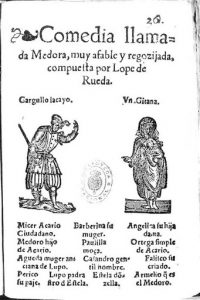

Lope de Rueda (c. 1505-c. 1565) es uno de los introductores del teatro moderno en España en el siglo XVI. Es muy poco lo que se conoce sobre su vida, ignoramos incluso el año exacto de su nacimiento y muerte. Natural de Sevilla, asistió a las fiestas realizadas en esta ciudad con motivo del Corpus Christi, ocasión en que se realizaban grandes desfiles de carácter religioso a los que se incorporaban escenas teatrales de carácter religioso –autos sacramentales– representadas con todo lujo de artificios y personajes. Sabemos que en 1542 y 1543 actuó en el Corpus con el Auto de la Asunción de Nuestra Señora, y que compaginó su actividad teatral con el oficio de batihoja[3]. En las décadas posteriores, incorporó las características principales del teatro renacentista y se alejó del drama religioso y pastoril que era habitual en el teatro español de la época. Lope de Rueda integró personajes extraños hasta entonces, como el del bobo, la esclava negra, la gitana o el moro, con el propósito de provocar la risa en el público que asistía a las representaciones mediante una forma de hablar y unos comportamientos que intentaban imitar la de estas personas habituales en la Sevilla del siglo XVI de manera completamente estereotipada que los espectadores pudieran reconocer. El lenguaje utilizado por Lope de Rueda en estos y en otros personajes eran fácilmente distinguibles y emiten sus frases de manera directa y propia de la lengua hablada, al contrario del teatro anterior que utilizaba discursos artificiales alejados de la realidad popular.

El PASO fue un género habitual en el teatro español de la segunda mitad del siglo XVI. Este consistía en la simplificación de una escena que pertenecía a una obra de teatro o en una escena creada a propósito y que se representaba en los descansos de obras con el propósito de servir de “paso” de una escena a otra. Se considera que el paso es el origen del entremés (interlude), pieza teatral que alcanzara enorme éxito a partir del siglo XVII. Con estos, Rueda inventó algo que no se encontraba en las fuentes italianas que imitó. En sus obras, presentó una galería de personajes con un nivel alto de comicidad que respondía a los gustos populares de la época. En estas piezas los actores realizaban tropezones, peleas, palizas, burlas, malentendidos, entre otros, para proporcionar la mayor diversión posible al público.

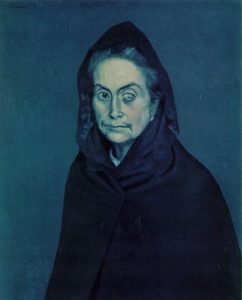

El paso que leerán a continuación ha sido extraído de Medora, una comedia publicada en 1567. En esta escena, la Gitana –sin nombre– pretende venderles el hijo que robó hace años a su familia original con la excusa de haberlo criado y mantenido durante todo este tiempo. El estereotipo de las gitanas como robaniños estaba –y está todavía en muchos lugares– arraigado en las mentes de muchos por todo el mundo y comenzó precisamente en el siglo XVI cuando fue escrita la obra. Gitana se encuentra con un criado llamado Gargullo y, en su interacción, se descubren muchas de las características arquetípicas de la representación literaria y artística de la mujer gitana en la España de entonces. Como podemos ver abajo, los dos personajes aparecen en la portada de la primera edición de la comedia.

Escenario DE LA OBRA:

Vocabulario importante DEL TEXTO:

| hurtar | to steal (sinónimo de ‘robar’) |

| honrado | honest/honorable |

| hallar | to find (sinónimo de ‘encontrar’) |

| menester | sinónimo de necesidad/(ser) necesario |

| amo | owner/master |

El paso de la Gitana y Gargullo

PERSONAJES:

- GARGULLO

- GITANA

GITANA. Bien havemos negociado, que veinte y cinco ducados me han prometido porque ayude a Medoro por tres o cuatro horas. Lo que me resta de hazer es descubrir a sus padres quién sea este moço, que no serán tan malos que no me perdonen el hurto y me paguen la criança de él; y en el entretanto es menester[4] buscar para el mantenimiento. Pero, ¿qué digo? Me parece que un hombre está escuchando. (Aguardad, que yo le haré la treta[5] con esta bolsa.)[6]

GARGULLO. ¡Valga el diablo a tan extraño hábito! ¿Es hombre o mujer? Un intérprete es menester para entenderlo.

GITANA. Cuando hurté esta bolsa con todos estos ducados no me vio nadie; Fortuna[7] me ha favorecido esta vuelta.

GARGULLO. Hurto es éste, por los santos de Dios.

GITANA. Los diamantes y rubíes, sin cuatro mil coronas que vienen dentro, valen un tesoro.

GARGULLO. ¿Qué es esto? Pues bien lo oigo, que no estoy sordo.

GITANA. El mercader, cuya es[8], me ha de buscar por toda la ciudad, porque al tiempo que la hurté[9] no havía ninguna persona en toda la tienda.

GARGULLO. Estáte quieto, Gargullo, que la presa es tuya. Tente, tente.[10]

GITANA. Bien será esconderla aquí, que no pasa persona nacida, hasta que no pase el peligro de la Justicia; y en siendo pasado he de sacarla, y daré con ella en esa Andalucía.

GARGULLO. ¿Iré? ¿No iré? ¿Voy o no voy? Tente, Gargullo.

GITANA. ¡Ay! Un hombre veo acullá[11]; parece que me ha visto. Será mal partido dejarla al peligro. Quiero tornar y sacar mi bolsa.

GARGULLO. Estáte quieta, ladrona. ¿Qué hacías aquí?

GITANA. Estáte quieto. Burla si achi, burla si achi.[12] ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres de mí?

GARGULLO. ¡Ha, “burla si achi, burla si achi”! ¿Tú no lo sabes? ¡Daca[13] la bolsa del mercader, ladrona! ¿Dónde la escondiste?

GITANA. ¿Yo? ¿Qué bolsa? ¿Qué mercadante? ¿Te burlas conmigo?[14]

GARGULLO. ¡Ha, “te burlas conmigo!” ¿No tienes vergüença? Anda acá delante del corregidor y allá te darás la cuenta.

GITANA. Está quedo.[15] No me impidas mi camino ni me estorbes mi trabajo, hombre honrado, hombre honrado.

GARGULLO. ¡Ah, “hombre honrado, hombre honrado”! Anda acá, hermana, no des voces, que soy moço del mercader[16], cuya es la bolsa, y vengo en tu seguimiento.

GITANA. ¡Ay, hermano! Por amor de Dios, ya que sabes el negocio no lo descubras, sino dexa estar la bolsa donde tú viste que la puse y después partiremos la mitad para ti y la mitad para mí.

GARGULLO. Que me plaze[17], hermana; yo callaré. Partámosla[18] y estoy contento.

GITANA. Pues, hermano, hazme un plazer, que en tanta que pasa el peligro de la Justicia, que me prestes algunos dineros.

GARGULLO. Toma, cata[19] allí un escudo, que ahora lo acabo de coger a mi amo.

GITANA. Poquito hay aquí, y tengo mucha gente.

GARGULLO. Me has hecho tanta lástima que te daré las entrañas. ¿Ves aquí esta cadena? Véndela y avíate[20] con la bendición de Dios.

GITANA. ¡Ha! Dios te dé salud, hermano. Mira, amigo, yo querría que, por amor de Dios, no toques la bolsa hasta que yo vuelva.

GARGULLO. ¡Guárdeme, Dios! No, no, no la tocaré; yo te lo prometo por esta ánima[21] pecadora. Con lo que es mío me ayude Dios, que lo ajeno no lo quiero.

GITANA. Ven acá, hermano ¿dónde es tu posada?

GARGULLO. ¿Sabes[22] la plaça Pelliceros?

GITANA. Sí, muy bien.

GARGULLO. Aguarda, que no es allí mi posada.

GITANA. Pues, ¿dónde?

GARGULLO. ¿Sabes la placeta de las Moxcas?

GITANA. Esa no.

GARGULLO. No, no la sabrás. ¿Sabes la calle los Asnos?

GITANA. Sí, sé.

GARGULLO. Pues tampoco vivo allí, sino vete al portal del Coxo y pregunta por un çapatero nuevo que se dize mase Córdova[23]; y en un poyo que está junto a su casa siéntate allí hasta que yo vaya.

GITANA. Pues, hermano, por amor de Dios, porque vaya sin peligro de la Justicia, que me prestes la capa hasta que yo vuelva, porque no sea conocida.[24]

GARGULLO. Toma, hermana y avíate.

GITANA. Mira, que te torno a avisar que no toques en la bolsa hasta que vuelva.

GARGULLO. ¡[Guárdenos] Dios del diablo! Sé que havía[25] cumplir mi palabra, siendo hijo del más honrado potecario[26] que hay en Castilleja de la Cuesta.

GITANA. ¡Sus! Quedá a Dios.

GARGULLO. Y Él te guíe.

—Allá va, como dizen, los pies en las espaldas con el recelo de micer horca; de tal suerte va que si se esconde no basta [a] descubrirla toda el arte mágica. Ahora, ¡sus!, yo me quiero detener un poco antes de sacar el venturoso tesoro, porque si la muger volviere[27] me halle verdadero y observador de mi palabra. ¡Ea, vezinos, vezinos, los que andáys haziendo cercos y conjuros por hallar los escondidos tesoros, acudí al venturosísimo Gargullo, el cual hoy sin cerco ni conjuro y sin hábito de nigromante descubrirá un tal tesoro con que permanezca rico para todos los días de su vida! Agora, entretanto, quiero pensar qué tengo de hazer con tanto dinero.[28] Lo primero que haré será hazer unas casas en lo mejor de esta ciudad; para hazerlas he de pintar por de fuera y por de dentro al brutesco[29] y al romano; haré que me pongan a punto un lindo coche en que me pase, y los caballos que me tirarán, blancos. ¡Déxame hazer a mí! Haré vestir a mis criados de mi librea, que será roxo y blanco, significando rubíes y diamantes. Haré matar a todos mis parientes, que ofrezco al diablo hombre que quede a vida, porque, viéndome tan rico, no me codicien la muerte y también porque no sepan mi linage. El vivir mío no quiero que sea mercadante, porque es vida desasosegada. Cuando fuere por la calle, llevaré un paso grave y muy gallardo; harto bienaventurado será aquél que, quitándome el bonete, yo le volviere el recambio. Porque, como dizen, “en este mundo tené dinero, que ese es el valor”[30]. Ahora no puedo más detenerme aquí en palabras, sino sacar el venturoso tesoro. ¡Lo he, lo he! ¡Ea, dioses celestes, encended grandes luminarias; abrid esas ventanas del cielo para que yo vea a contar lo que está en esta dichosísima bolsa (y más dichoso yo por havérmela hallado)! ¡Ea, Gargullo! ¡La he, la he donde asoma! ¡Ay, bendito sea Dios todopoderoso! ¡Hay, escorias[31] son, y carbones son! ¡Por los sanctos de Dios, carbones y escorias me cuestan un escudo y una cadena, y capa y gorra! ¡Gentil merchante soy, por cierto! ¡O, saquillo de carbones! ¡O, pobre de ti, Gargullo, cómo te has dexado engañar de una gitana! ¿No sabía yo que era aquella una ladrona? Verdaderamente yo he merecido hoy la principal cadena de los locos.

PREGUNTAS SOBRE EL PASO:

1. ¿Cuál es el objetivo de Gitana al comienzo del paso? ¿Cuál es la treta que está planeando Gitana cuando se da cuenta de que hay un hombre cerca?

2. ¿Por qué se inventa esa historia la Gitana?

3. ¿Qué plan crea Gargullo para hacerse con la bolsa de Gitana? ¿Por qué decide ayudarle?

4. ¿Qué alternativa le presenta la Gitana? ¿Qué le pide a Gargullo?

5. ¿Cómo engaña Gitana a Gargullo? ¿Cómo reacciona Gargullo al conocer la verdad?

6. ¿Por qué crees que el autor decide no darle nombre al personaje de Gitana como sí hace con Gargullo?

7. ¿Qué efecto piensas que creó en el público/audiencia que asistió a la representación (performance) de la obra en el teatro?

8. ¿Cuál fue la contribución de Lope de Rueda al teatro en España en el siglo XVI? ¿Cómo se manifiesta en el paso que has leído?

LA CELESTINA

(1500)

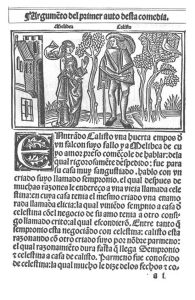

Fernando de Rojas (¿1470?-1541) escribió La Celestina, su única obra literaria conocida, a finales del siglo XV. La primera edición data de 1500, aunque varias versiones se publicaron después que alteraron sensiblemente el argumento de la obra. Poco sabemos de la vida del autor, e incluso su fecha de nacimiento, situada entre 1465 y 1476 en La Puebla de Montalbán es una incógnita complicada de resolver. Asistió a la Universidad de Salamanca para estudiar jurisprudencia en la década de 1490 y principios del siglo XVI, hasta que se marchó en 1507 a Talavera de la Reina, donde fue jurista y desempeñó diferentes cargos públicos. El autor decidió titular a su obra Comedia de Calisto y Melibea en las primeras ediciones que salieron publicadas y que constaba de 16 actos. Al titularla “comedia”, término que se utilizaba en España para designar las obras teatrales, se la vinculaba directamente con la tradición dramática de finales del siglo XV. Sin embargo, debido a que la obra acaba con la muerte de los dos protagonistas, no tenía sentido llamarla “comedia” y el autor lo cambió a “tragicomedia” (tragedia+comedia). A partir de entonces, la obra constaría de un total de 21 actos, el número total con el que ha llegado a nuestros días. En el texto preliminar a La Celestina titulado “El autor a un su amigo”, Rojas indica que el propósito de escribir la obra no es otro que el de “la necesidad que nuestra común patria tiene de la presente obra, por la muchedumbre de galanes y enamorados mancebos que posee”. En el mismo párrafo, especifica que, particularmente, su amigo debería hacer uso de lo que se cuenta en ella para poder adquirir “armas defensivas para resistir (los) fuegos” provocados por el amor y sus consecuencias negativas. En dicho prólogo, Rojas declara haber encontrado unos papeles, que carecían de firma de autor y que contenían “avisos y consejos contra lisonjeros y malos sirvientes, y falsas mujeres hechiceras”, a partir de los cuales ha construido la obra completa después de usarlos para el primer acto de ésta. Ese tema, los problemas y peligros que acarrea el amor y la pasión amorosa, es el motor que da forma a La Celestina.

La Celestina presenta la historia de un caballero enamorado y la dama a quien corteja, así como de diferentes personajes que se encuentran alrededor de esta historia principal. Los personajes pueden clasificarse claramente en base a su posición social, aparecen señores y criados, delincuentes y rufianes, además de las prostitutas que ejercen su oficio en casa de Celestina. Calisto se representa como un enfermo de amor, víctima de la enajenación mental para la que solo existe una razón en vida, como él mismo precisa en el primer acto de la obra mediante la divinización de la amada: “Melibeo soy y a Melibea adoro”. En gran medida, el protagonista masculino engloba las características esenciales del “amor cortés”, convención literaria nacida en la Europa medieval caracterizada por la sumisión del caballero hacia su amada, aunque con un fuerte componente paródico, ya que –al contrario de los caballeros medievales– Calisto no se embarca en ninguna aventura para demostrar su amor ni se dedica al ejercicio de las armas, sino que su impaciencia y deseo sexual por poseer a Melibea le hacen pedir intercesión a Celestina, hechicera que utilizará artes mágicas extrañas a la literatura anterior en que se desarrolló el tema del amor cortés. El amor y sus consecuencias sexuales alcanzan a todos los personajes de la obra, de tal forma que afectará su comportamiento de un modo irremediable desde el mismo comienzo. La Celestina no pertenece a un único género literario, sino que combina los diálogos propios del teatro con la prosa, con lo que se hace imposible clasificar su acción dentro de unas características distintivas y limitadas. Podemos considerarla una novela dialogada, debido a que es a través del diálogo característico del teatro que la acción de la obra concibe su estructura fundamental. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre en las obras teatrales, aquí no existe ningún tipo de indicación o acotación escénica. La acotación enunciativa se puede apreciar dentro del mismo diálogo, es decir, los propios personajes explican los movimientos o acciones que están llevando a cabo o mediante órdenes o mandatos expresados hacia otras personas, y que sirven para que el lector pueda distinguir los espacios, movimientos y sensaciones en tiempo real. Calisto conoce a Melibea al comienzo de La Celestina y le declara su amor. Ambos son jóvenes y pertenecen a familias de clase alta en una ciudad española. Sin embargo, el rechazo fulminante de ella hará que Calisto le pida ayuda a su criado Sempronio para su mal de amores, y éste le recomienda que se ponga en contacto con Celestina, experta alcahueta[32]. Calisto paga a Celestina cien monedas de oro para que ejerza de intermediaria con Melibea. La alcahueta, también hechicera, realiza un conjuro para que Melibea se enamore de Calisto a través de un trozo de hilo que ha hechizado.

En el siguiente texto, Celestina le informa a Calisto de que Melibea quiere verle. Sin embargo, a la alegría de Calisto por poder encontrarse con su amada, los criados de éste, Pármeno y Sempronio, no se fían mucho de la alcahueta, de quien creen que está engañando a su señor y aprovechándose de la locura de amor que sufre. El texto contiene también la primera alusión a los gitanos en la historia de la literatura española.

ACTO XI:

CALISTO.- ¡Oh joya del mundo, acorro de mis pasiones, espejo de mi vista! El corazón se me alegra en ver esa honrada presencia, esa noble senectud. Dime, ¿con qué vienes? ¿Qué nuevas traes? ¡Que te veo alegre y no sé en qué está mi vida!

CELESTINA.- En mi lengua.

CALISTO.- ¿Qué dices, gloria y descanso mío? Declárame más lo dicho.

CELESTINA.- Salgamos, señor, de la iglesia, y de aquí a la casa te contaré algo con que te alegres de verdad.

PÁRMENO.- Buena viene la vieja, hermano; recaudado debe de haber.

SEMPRONIO.- Escucha.

CELESTINA.- Todo este día, señor, he trabajado en tu negocio y he dejado perder otros en que harto me iba. Muchos tengo quejosos por tenerte a ti contento. Más he dejado de ganar que piensas, pero todo vaya en buena hora, pues tan buen recaudo traigo. Y óyeme, que en pocas palabras te lo diré, que soy corta de razón. A Melibea dejo a tu servicio.

CALISTO.- ¿Qué es esto que oigo?

CELESTINA.- Que es más tuya que de sí misma, más está a tu mandado y querer que de su padre Pleberio.

CALISTO.- Habla cortés, madre, no digas tal cosa, que dirán estos mozos que estás loca. Melibea es mi señora, Melibea es mi Dios, Melibea es mi vida; yo su cautivo, yo su siervo.

SEMPRONIO.- Con tu desconfianza, señor, con tu poco preciarte, con tenerte en poco, hablas esas cosas con que atajas su razón. A todo el mundo turbas diciendo desconciertos. ¿De qué te santiguas? Dale algo por su trabajo, harás mejor, que eso esperan esas palabras.

CALISTO.- Bien has dicho. Madre mía, yo sé cierto que jamás igualará tu trabajo y mi liviano galardón. En lugar de manto y saya, por que no se dé parte a oficiales, toma esta cadenilla, ponla al cuello y procede en tu razón y mi alegría.

PÁRMENO.- ¿Cadenilla la llama? ¿No lo oyes, Sempronio? No estima el gasto. Pues yo te certifico no diese mi parte por medio marco de oro, por mal que la vieja la reparta.

SEMPRONIO.- Oírte ha nuestro amo. Tendremos en él qué amansar y en ti qué sanar, según está hinchado de tu mucho murmurar. Por mi amor, hermano, que oigas y calles, que por eso te dio Dios dos oídos y una lengua sola.

PÁRMENO.- ¡Oirá el diablo! Está colgado de la boca de la vieja, sordo, y mudo, y ciego, hecho personaje sin son, que, aunque le diésemos higas, diría que alzábamos las manos a Dios rogando por buen fin de sus amores.

SEMPRONIO.- Calla, oye, escucha bien a Celestina. En mi alma todo lo merece, y más que le diese. Mucho dice.

CELESTINA.- Señor Calisto, para tan flaca vieja como yo de mucha franqueza usaste, pero como todo don o dádiva se juzgue grande o chica respecto del que lo da, no quiero traer a consecuencia mi poco merecer ante quien sobra en cualidad y en cuantidad, mas medirse ha con tu magnificencia, ante quien no es nada. En pago de la cual te restituyo tu salud, que iba perdida; tu corazón, que te faltaba; tu seso, que se alteraba. Melibea pena por ti más que tú por ella, Melibea te ama y desea ver, Melibea piensa más horas en tu persona que en la suya, Melibea se llama tuya y esto tiene por título de libertad. Y con esto amansa el fuego, que más que a ti la quema.

CALISTO.- ¿Mozos, estoy yo aquí? ¿Mozos, oigo yo esto? Mozos, mirad si estoy despierto. ¿Es de día o de noche? ¡Oh señor Dios, padre celestial, ruégote que esto no sea sueño! ¡Despierto, pues, estoy! Si burlas, señora, de mí por me pagar en palabras, no temas, di verdad, que para lo que tú de mí has recibido más merecen tus pasos.

CELESTINA.- Nunca el corazón lastimado de deseo toma la buena nueva por cierta ni la mala por dudosa. Pero, si burlo o si no, verlo has yendo esta noche, según el concierto dejo con ella, a su casa, en dando el reloj doce, a la hablar por entre las puertas, de cuya boca sabrás más por entero mi solicitud y su deseo, y el amor que te tiene y quién lo ha causado.

CALISTO.- Ya, ya, ¿tal cosa espero? ¿Tal cosa es posible haber de pasar por mí? Muerto soy de aquí allá, no soy capaz de tanta gloria, no merecedor de tan gran merced, no digno de hablar con tal señora de su voluntad y grado.

CELESTINA.- Siempre lo oí decir, que es más difícil de sufrir la próspera fortuna que la adversa, que la una no tiene sosiego y la otra tiene consuelo. ¿Cómo, señor Calisto, y no mirarías quién tú eres? ¿Y no mirarías el tiempo que has gastado en su servicio? ¿Y no mirarías a quien has puesto entremedias? Y, asimismo, que hasta ahora siempre has estado dudoso de la alcanzar y tenías sufrimiento, ahora que te certifico el fin de tu penar, ¿quieres poner fin a tu vida? Mira, mira que está Celestina de tu parte y que, aunque todo te faltase lo que en un enamorado se requiere, te vendería por el más acabado galán del mundo. Que te haría llanas las peñas para andar, que te haría las más crecidas aguas corrientes pasar sin mojarte. Mal conoces a quien tú das dinero.

CALISTO.- ¡Cata, señora! ¿Qué me dices? ¿Que vendrá de su grado?

CELESTINA.- Y aun de rodillas.

SEMPRONIO.- No sea ruido hechizo, que nos quieren tomar a manos a todos. Cata, madre, que así se suelen dar las zarazas en pan envueltas, por que no las sienta el gusto.

PÁRMENO.- Nunca te oí decir mejor cosa. Mucha sospecha me pone el presto conceder de aquella señora y venir tan aína en todo su querer de Celestina, engañando nuestra voluntad con sus palabras dulces y prestas por hurtar por otra parte, como hacen los de Egipto cuando el signo nos catan en la mano. Pues alahé, madre, con dulces palabras están muchas injurias vengadas. El falso bueyezuelo con su blando cencerrar trae las perdices a la red; el canto de la sirena engaña los simples marineros con su dulzor. Así ésta, con su mansedumbre y concesión presta, querrá tomar una manada de nosotros a su salvo. Purgará su inocencia con la honra de Calisto y con nuestra muerte, así como corderica mansa que mama su madre y la ajena. Ella, con su segurar, tomará la venganza de Calisto en todos nosotros, de manera, que, con la mucha gente que tiene, podrá cazar a padres e hijos en una nidada y tú estarte has rascando a tu fuego, diciendo «a salvo está el que repica».

CALISTO.- ¡Callad, locos, bellacos, sospechosos! Parece que dais a entender que los ángeles sepan hacer mal. Sí, que Melibea ángel disimulado es que vive entre nosotros.

SEMPRONIO.- ¿Todavía vuelves a tus herejías? Escúchale, Pármeno, no te pene nada, que si fuere trato doble, él lo pagará, que nosotros buenos pies tenemos.

CELESTINA.- Señor, tú estás en lo cierto; vosotros, cargados de sospechas vanas. Yo he hecho todo lo que a mí era a cargo. Alegre te dejo, Dios te libre y aderece. Pártome muy contenta. Si fuere menester para esto o para más, allí estoy muy aparejada a tu servicio.

PÁRMENO.- ¡Ji, ji, ji!

SEMPRONIO.- ¿De qué te ríes, por tu vida?

PÁRMENO.- De la prisa que la vieja tiene por irse. No ve la hora que haber despegado la cadena de casa. No puede creer que la tenga en su poder ni que se la han dado de verdad. No se halla digna de tal don, tan poco como Calisto de Melibea.

SEMPRONIO.- ¿Qué quieres que haga una puta vieja alcahueta, que sabe y entiende lo que nosotros callamos, y suele hacer siete virgos por dos monedas, después de verse cargada de oro, sino ponerse en salvo con la posesión, con temor no se la tornen a tomar después que ha cumplido de su parte aquello para que era menester? ¡Pues guárdese del diablo que sobre el partir no le saquemos el alma!

CALISTO.- Dios vaya contigo, madre. Yo quiero dormir y reposar un rato para satisfacer a las pasadas noches y cumplir con la por venir.

NOTA: El texto del Acto ha sido editado para incluir solo esta conversación. Si deseas leer el Acto completo o toda la obra, puedes hacerlo gratuitamente en Cervantes Virtual.

En el siguiente video, se puede ver una representación teatral realizada para Televisión Española en 1967. La escena que hemos leído tiene lugar a partir del minuto 50:17.

Si encuentras problemas para abrir el video de abajo, el video completo también está disponible en la página web de RTVE.

ÉGLOGA INTERLOCUTORIA

(1504-1511)

Una década después de La Celestina se produce la segunda mención a los gitanos en la historia de la literatura hispánica.[33] Tiene lugar en la Égloga ynterlocutoria de Diego de Ávila. La ÉGLOGA era un género lírico de enorme popularidad en el siglo XVI, especialmente en el ambiente cortesano, como se verá poco después en la obra de Garcilaso de la Vega, y consistía en una composición poética en la que un conjunto de pastores dialogan sobre temas como el amor o la vida bucólica mediante la cual se idealizaba la vida en la naturaleza. Estas composiciones dotaban al mundo de los pastores de complejidad sentimental dentro de una variedad de registros literarios entre la comicidad y la tragedia. Durante el siglo XVI, la égloga evolucionará y dará paso al género de la novela pastoril, de mayor extensión y escrito fundamentalmente en prosa, que cultivarán autores de la talle de Cervantes, Lope de Vega y Jorge de Montemayor.

Las primeras églogas se escribieron en época romana, siendo Virgilio uno de los creadores más destacados; en sus composiciones, los pastores literarios estaban inspirados en personas reales que el público podía identificar. En la Edad Media y el Renacimiento, grandes autores como Boccaccio y, sobre todo, Jacopo Sannazaro se inspiraron en los poemas bucólicos de Virgilio. La égloga más aclamada fue la Arcadia de Sannazaro, publicada en Nápoles en 1504, en la cual se intercalan poemas con un marco narrativo en prosa. Es muy poco lo que se conoce sobre el autor Diego de Ávila aparte de su dedicatoria, al principio del poema, a Gonzalo Fernández de Córdoba (1453-1515), el conocido como “El Gran Capitán”, probablemente debido a que su primera representación pública tuvo lugar con el mencionado personaje histórico y su familia entre el público asistente.

La Égloga ynterlocutoria cuenta la historia de los pastores Hontoya y Tenorio. Alonso Benito, casamentero[34], intenta convencer a Hontoya para que su hijo Tenorio se case con Teresa Turpina. Al principio, Hontoya no quiere acceder a su petición, ya que piensa que al casarse dejará de ayudarle con el ganado y de ser pastor, y porque considera que Teresa no es buena mujer para su hijo. Sin embargo, Benito le convence para que le deje hablar con su hijo Tenorio.

El poema consta de un total de 1.007 versos, divididos en estrofas de ocho dodecasílabos con rima ABBAACCA. La interacción que vamos a leer a continuación se trata, precisamente, de la conversación entre ambos personajes. Cuando Benito llega, Tenorio está durmiendo un sueño muy profundo en el que se ve de porquero, es decir, encargado de los cerdos, un trabajo que mejoraba sustancialmente su condición de pastor. Al principio Benito no consigue despertarle a pesar de llamarlo de forma insistente y, mientras tanto, escucha sus palabras.

VERSOS

230-368:

TENORIO: El puerco de Antona tiene artiricia.[35]

BENITO: O este ha pisado qualquer malicia[36],

O algún escolar lo tiene encantado

Quiero mirar si está embelesado.

TENORIO: La puerca preñada[37] parió seis lechones.

BENITO: Así, por ahí, de aquesas[38] razones.

¡O, hí de puta, y qué buen desposado!

Despierta, si quieres venir almorzar.

¿A quién digo? ¡Hao! ¡Tenorio Hernando!

TENORIO: Déjame agora, y que estaba ensoñando

que era porquero de todo el lugar.

Y ¿qué es lo que dices?

BENITO: ¿Si quieres yantar[39]?[40]

TENORIO: Ni quiero ir ni quiero mudarme;

Aquí quiero estar, dormir y hartarme.

Vete con Dios, y déjame estar.

BENITO: Levanta dende, no estés rehaciado;

Cata que queda tu padre esperando.

TENORIO: Juro al Dimoño[41], que tú andas buscando,

con que te chafle aqueste cayado.

BENITO: No me conoces y hablas sobrado,

y medio tomado estás d’el Diablo.

TENORIO: Que bien te conozco. ¿Tú no eres Pablo?

BENITO: Agora te digo que me has acertado.

TENORIO: Benito, Benito, deja mi capa.

BENITO: ¡No ves la tema que tiene con mí!

Como si fuese hijo del Papa.

Vate malhara.

BENITO: Esa te rapa.

TENORIO: O dado te hubiese agora una landre;

Aina serás peor que Alijandre;

entiendo que piensas que só yo solapa.

BENITO: Déjate deso; y vamos luego,

Alimpia los ojos, que estás soñoliento;

Decirt’hé[42] el quillotro[43] de un casamiento:

que tiempo es, malhora que tengas sosiego.

Vate conmigo; yo te lo ruego;

mas, ¿qué es lo que digo? ¿Dó tiene de ir?

Ya se ha tornado el bestia a dormir,

¡juro por santo, santo, San Pego!

Quiero dejarlo con la maldición.

¿Qué me aprovecha agora llamarle?[44]

Ni monta que torne a despertarle,

que ya está enodrido en este tesón.

Despierta, despierta. ¿Dó está el zurrón?

TENORIO: El lobo traspone, y no sé por dónde.

BENITO: ¡Mira que le digo, y que me responde!

¡Oh! Dó al Dimoño tan gran dormilón.

A la fe aqueste no es buen camino,

par dios que veo muy mala señal;

o este hombre tiene gota coral,

o le han dado sal revuelta con vino.

No tiene seso , memoria ni tino:

bueno será hacerle un conjuro.

Quiero hacerlo, que no estoy seguro,

que puede ser ramo de espíritu maligno.

Yo te conjuro con San Julián,

aquél que pintado está en nuestra ermita,

con todas las voces que dan y la grita

al toro que lidian allá por San Juan.

también te conjuro con el rabadán

Toribio Hernandez y Juan de Morena,

que tú me digas si andas en pena,

o qué es el quillotro de todo tu afán.

Más te conjuro y te reconjuro,

y te torno y retorno a reconjurar

con agua, con fuego , con viento seguro

con yerbas , con piedras , con tierra , con mar;

con todos los lobos de en torno el lugar,

con la Marota y sus Maroticos,

con puercos , con perros , con cabras , cabritos:

que digas qué has, sin más dilatar.

A la fe entiendo que la ha aprovechado

aqueste conjuro que le he estado hendo;

parece que ya se está rebullendo:

un poco se ha desmamorriado[45].

¡Aha! En hora mala, Don hi de colgado,

así ¿quién os hace entrar por vereda?

Dime ¿conoces aquesta moneda?

(Le da una higa)

TENORIO: Mas, ¿quién eres tú, que me has descantado?

BENITO: Entiendo que nunca me has conocido,

según el dormir que has hecho infinito.

TENORIO: ¿Eres tú aquel Alonso Benito?

Dame la mano. Que bien seas venido.

Dime qué hacía. ¿Estaba dormido?

BENITO: No sé, a la mía fe, lo que hacías.

Mas hete yo dicho dos mil filosías;

¡que de otra manera, mi padre garrido!

Cuéntame agora pues lo que viste,

y dime como estabas tan huera de ti:

que júrote[46] yo al Cuerpo de mí,

muy gran medrosía[47] tú me metiste.

Alguna estantigua[48] creo que oiste,

un espanto terrible de algun ahorcado.

TENORIO: Escucha, Benito, que no has acertado:

que no es nada deso que agora dijiste.

El lobo rabón que hace manida

al colmenarejo de Juan Meseguero,

la noche pasada matome un cordero,

yendo tras él me dí una caida:

quedó mi cabeza tan amodorrida,

que poco sabía de mí donde estaba,

y aún pardios que entiendo que desvariaba

de estar la mollera tan desvanecida.

BENITO: ¡Juro á las Santas siete Cabrillas!

Verás que te digo: escúchame , hermano,

cosas decías que un escribano

no supiera descostruillas.

De ratos en ratos hacíes paradillas,

no rebollías cabeza ni pata,

una o dos veces hablaste gramata

y otras muchas retartalillas.

Mas ¿piensas que yo te tengo creído?

Mía fe, yo claro te digo que mientes.

Que yo he retenido en ello las mientes,

y no es ese el daño del mal que has tenido.

Si estabas por dichas cuasi embaído[49],

que yo te he llamado y te he rellamado,

e nunca por nunca has despertado,

hasta que ahora te he descantido.[50]

TENORIO: Para contigo, Alonso Benito,

claro te quiero contar la verdad;

yendo el domingo tomar caridad,

topé con una de aquestas de Ejito[51],

llegábase á mí su poco a poquito

diciendo que había de haber buenos hados[52],

mía fé , yo díle cuatro cornados[53],

y díjome cosas, que es infinito.

Tanto me dijo , que estaba pasmado[54];

y aún más te diré. Catóme[55] la mano,

y entonces me dijo que aqueste verano

sin duda ninguna sería desposado.[56]

D’allí quedé yo tan engallinado[57]

oyéndole aquellas tales cosetas[58];

hurtóme la yesca[59] y dos agujetas,

mas todo lo doy por bien empleado.

BENITO: ¡Oh, hí de puta, y qué acertamiento[60]!

Por San Junco santo, verdad t’ha hablado[61].

¿A qué te pensabas que soy yo llegado,

sino entender en tu casamiento?[62]

Hablé con tu padre y queda contento,

y dice que quiere , y aún que requiere.[63]

TENORIO: Vamos, que si él lo hiciere,

luego te digo que soy yo contento.

PREGUNTAS SOBRE LA CELESTINA & ÉGLOGA INTERLOCUTORIA

- ¿Qué piensa Pármeno sobre Celestina y su intervención en la relación entre Calisto y Melibea?

- ¿A quién crees que se refiere Pármeno cuando habla de “los de Egipto”?

- ¿Cuál es la sospecha de Pármeno en relación a las intenciones de Celestina y su trato con Calisto ¿Cómo reacciona Pármeno ante la defensa de Calisto hacia Melibea y sus acusaciones hacia Celestina?

- En el texto, ¿cómo se construye la comparación entre las acciones de Celestina y los gitanos?

- ¿Qué tienen en común los gitanos con Celestina?

- ¿Cómo se presentan a los gitanos en la Égloga interlocutoria? ¿A qué se dedican más específicamente? ¿Cómo se conectan con la historia de los pastores?

- ¿Cómo se relacionan las menciones al pueblo gitano en ambas obras? ¿Qué tipo de cambio, a la hora de referirse a ellos, ha habido entre la primera mención y la segunda?

- ¿Qué tienen en común los personajes de Benito y Celestina?

- ¿Qué estereotipos entran en escena por parte del autor para presentar la imagen que la sociedad española tenía sobre los gitanos a finales del siglo XV? ¿Cómo se relaciona todo esto con lo que has aprendido en este capítulo 1?

- Algunos estudiosos como Ian Hancock han puesto en duda que se tratase de István, ya que no existen registros de estudiantes con ese nombre durante este periodo en dicha universidad. ↵

- http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/177242/Inclusionsocial/ConsejoAndaluzdelPuebloGitano/Constitucion/Sesionconstitutiva/participacion/politicassociales/Andalucia/JuntadeAndalucia/GobiernodeAndalucia/ConsejeriadeInclusionSocialJuventudFamiliaseIgualdad/LolesLopez ↵

- Persona que labra metales como el oro a base de golpes. ↵

- Es necesario. ↵

- Le engañaré. ↵

- La información entre paréntesis se hace aparte para evitar que otros escuchen lo que están diciendo. ↵

- La suerte, la diosa Fortuna ↵

- De quien es la bolsa ↵

- Cuando la hurté, cuando la robé. ↵

- Contente, muestra contención. ↵

- Allá ↵

- Imitación de los sonidos del caló, aunque es una frase sin sentido alguno en la lengua romaní. ↵

- Trae aquí ↵

- ¿Te burlas de mí? ↵

- Cállate. ↵

- Trabajo para el mercader. ↵

- Me gusta, me interesa. ↵

- Repartámosla (la bolsa), vamos a compartirla. ↵

- Mira. Viene de "catar", mirar", verbo en desuso en la actualidad y de donde procede la palabra "catalejo", objeto que se usa para mirar lejos. ↵

- Vete por satisfecha, márchate. ↵

- Alma ↵

- “Sabes” con el significado de “conocer”. ↵

- Se llama Maese Córdoba ↵

- Para que no me reconozcan. ↵

- Tenía que ↵

- Boticario, persona que regenta una farmacia. ↵

- Volviera ↵

- Que voy a hacer con tanto dinero. ↵

- Imitación de carácter tosco e inculto que se puede encontrar en pintura y arquitectura. ↵

- “Tanto vales, tanto tienes”. Refrán popular para indicar la importancia de los bienes materiales a la hora de decidir la riqueza individual de alguien. ↵

- La hez de los metales ↵

- Alcahueta: “persona que concierta, encubre o facilita una relación amorosa, generalmente ilícita” (DRAE). La fama conseguida por el personaje de Celestina ha conseguido que el término “celestina” sea considerada sinónimo del de “alcahueta”. ↵