4 4: Empieza el siglo XVII

CAPÍTULO 4:

EMPIEZA EL SIGLO XVII

A finales del siglo XVI, en 1586, Felipe II firmó una nueva ordenanza contra los gitanos que reforzaba las anteriores al añadir un requisito mediante el cual, antes de comerciar con cualquier tipo de mercancía, debían proporcionar una declaración jurada firmada por un notario público:

“Mandamos , se guarden las leyes y pragmáticas de estos reinos , que prohiben y mandan , que los gitanos hombres y mujeres no anden vagamundos , sino que vivan de estancia con oficios o asiento, y se ponga esto por capítulo de Corregidores, y asimismo mandamos que ninguno de ellos pueda vender cosa alguna, así en ferias como fuera de ellas, si no fuere con testimonio signado de Escribano público, por el cual conste de su vecindad , y de la parte y lugar donde viven de asiento, y de las cabalgaduras, ganado, ropa y otras cosas, y señas de ellas, que de tal lugar saliere a vender, so pena de que, lo que en otra forma vendieren, sea habido por de hurto, y ellos castigados por ello, como si real y verdaderamente constase haberlo hurtado”

En noviembre de 1596, Felipe II se vio obligado a suspender los pagos a sus acreedores, tal y como había hecho en dos ocasiones anteriores, en 1557 y 1575. Los precios de los alimentos se disparaban y los años de hambruna, aunque no frecuentes, fueron particularmente agudos en diferentes zonas del país, lo que contribuyó aún más a exacerbar el sentido de crisis y malestar; y como si todo esto no fuera suficiente, de 1596 a 1602, la peste atlántica arrasó Castilla de norte a sur, llevándose consigo medio millón de muertos, aproximadamente el diez por ciento de la población. Originada por pulgas infectadas con la bacteria “Yersinia pestis”, la peste llegó a la península ibérica a través del comercio atlántico. La crisis se agravó por la debilidad de una población rural y subalimentada, afectando severamente la economía y la sociedad, incluyendo a la comunidad gitana. Por ejemplo, en 1599, en la ciudad de Almansa (Ciudad Real) se acusó a los gitanos de robar la ropa de los muertos por la epidemia, con lo que se les asociaba con la expansión de esta y se prohibía la compra de dicha ropa a los ciudadanos. El 18 de agosto de 1599 se emitía la siguiente noticia por parte del Corregidor de Chinchilla:

“Que muchos gitanos y gitanas han entrado en la villa de Almansa y han hurtado ropa y la andan vendiendo por los lugares de esta jurisdicción…se manda no se reciban los dichos gitanos…y que si vienen se les quemen las ropas y nadie compre ropa usada así de los gitanos como de otras personas a los que los gitanos habrán vendido” (Santamaría Conde 117).

Durante la peste, el 13 de septiembre de 1598 y después de una larga enfermedad, muere Felipe II y es sucedido por su hijo, Felipe III, en quien su padre no tenía muchas esperanzas de que pudiera que su propio padre gestionar adecuadamente la carga de responsabilidad que iba a recaer en él. España iba a entrar con dudas en el siglo XVII. Precisamente recién llegado el nuevo monarca, Cristobal Pérez de Herrera, político que ejerció de médico en las galeras españoles en la década de 1570 y 1580, publicó el libro Discursos del amparo de los legítimos pobres en 1598. En él, discurre sobre la posibilidad de crear albergues para alojar a los pobres en Madrid y de recoger fondos y limosnas para ayudarles. Sobre los gitanos, en relación con la comunidad de pobres de España, Pérez de Herrera incluye el siguiente mensaje en relación al futuro próximo:

“Y concluyo esto suplicando a V. M. mande por amor de Nuestro Señor se remedie con gran puntualidad el negocio de la perdición de las almas de esta gente, y amparo de los verdaderos pobres, y ocupación de los que andan ociosos entretejidos con ellos, atajando que no sean adelante sus hijos de su oficio; porque pienso cierto que, si no se remedia esto con brevedad, dentro de veinte o treinta años, ha de ser la mayor parte de éstos reinos de mendigantes y gascones[1], por ser gran parte de ellos de esta nación, moriscos y gitanos, porque éstos van creciendo y multiplicándose mucho, y nosotros disminuyéndonos muy aprisa en guerras y religiones; remediándose todo con medios de mucha caridad y cristiandad, como se dijo en su lugar”. (Oncena objeción)

Para Pérez de Herrera, “la ociosidad y perdición de los gitanos” era su peor cualidad, ya que no contribuían a la riqueza y desarrollo de la nación. El cambio de siglo en España, acompañado de la peste, fue época de malos augurios para el futuro, como indica Martín González de Cellorigo en su Memorial de la política necesaria y útil restauración a la República de España (1600), abogado y economista en la Real Chancillería de Valladolid, quien consideraba que España podría estar enfrentando el tipo de declive experimentado por tantas otras grandes naciones antes que ella. Entre sus principales preocupaciones estaban los devastadores efectos de la peste en una nación que no podía permitirse un retroceso demográfico tan grave. Cellorigo veía manos ociosas por todas partes por lo que no es de extrañar que los gitanos, considerados casi automáticamente como ociosos dedicados por completo al fraude o al robo, llegaran para algunos a simbolizar un problema principal que afectaba ya a toda la nación.

Con la llegada de Felipe III y tras el fracaso de las políticas de integración de la comunidad morisca en España, muchos comenzaron a defender activamente la expulsión de estos como la única solución posible a los problemas percibidos por el estado. Después de la conquista de Granada en 1492, se les había permitido conservar su religión, pero más tarde fueron forzados a convertirse al cristianismo. Sin embargo, muchos moriscos continuaron practicando sus costumbres islámicas en secreto, lo que generó sospechas y rechazo por parte de las autoridades y la población cristiana. Durante el siglo XVI, las tensiones entre los moriscos y la sociedad cristiana aumentaron debido a la persistencia de las diferencias culturales y religiosas. Los moriscos eran vistos no solo como una amenaza religiosa, sino también política, ya que se temía que pudieran colaborar con los enemigos del Imperio español, como los turcos/otomanos o los piratas del Mediterráneo con los que España estuvo permanentemente en guerra durante dicho siglo. El rey firmó la expulsión definitiva en 1609, lo que supuso la culminación de un largo proceso de marginalización y desconfianza hacia esta comunidad musulmana convertida al cristianismo. A partir de la Guerra de las Alpujarras (1568-1570) y la deportación de los moriscos de Granada hacia Castilla, los moriscos se convirtieron en un grupo desarraigado y móvil, lo que generó desconfianza en la sociedad castellana, que los veía como nómadas y posibles amenazas. La expulsión de los moriscos se justificó no solo por razones religiosas, sino también por un conflicto cultural y social, visto por muchos como un “choque de civilizaciones”. El objetivo era eliminar las diferencias culturales, forzar su integración y, al no lograrlo, se optó por la expulsión. Gitanos y moriscos compartían características significativas, particularmente en la manera en que la legislación y el desprecio popular marginaba y estigmatizaba a ambos grupos, a pesar de que, en términos religiosos, los moriscos constituían una minoría islámica, mientras que los gitanos se declaraban cristianos. Uno de los temas recurrentes es la idea de movilidad y desarraigo. Tras la deportación de los moriscos de Granada a Castilla, estos quedaron desplazados y obligados a adoptar un estilo de vida nómada, lo que generó desconfianza y miedo entre los cristianos viejos, quienes asociaban el nomadismo con la inseguridad y el pillaje. Es aquí donde se da una de las principales asociaciones entre moriscos y gitanos: ambos grupos eran percibidos como amenazas itinerantes, lo que llevó a una relación simbiótica y, en ocasiones, a alianzas entre las dos comunidades. Tras la destrucción de su cultura debido a las tensiones sociales y políticas, los moriscos se ruralizaron y marginaron, convirtiéndose en jornaleros explotados. Al mismo tiempo, los gitanos, conocidos por su vida nómada, mantuvieron una posición similar. Esta movilidad contribuyó al contacto entre los dos grupos, quienes a menudo se relacionaban entre sí y compartían espacios de marginación. Otra área de contacto fue el intercambio lingüístico y cultural. Incluso en lo religioso, ambos grupos compartían un cristianismo meramente formal, que no era necesariamente una verdadera convicción, sino más bien una estrategia para sobrevivir en una sociedad que les era hostil.

Tanto moriscos como gitanos eran comunidades que mantenían un fuerte sentido de identidad y evitaban integrarse en la sociedad española dominante. Esta falta de integración y la percepción de su marginalización provocaron la promulgación de una serie de leyes que buscaban controlar y asimilar a estos grupos. Se les prohibía hablar sus lenguas, utilizar sus trajes tradicionales, y se les obligaba a vivir en lugares fijos, además de promover el trabajo agrícola como medio de integración. Estas leyes, que eran similares para ambas comunidades, reflejan un esfuerzo constante por parte del Estado para eliminar las diferencias culturales y forzar la asimilación, aunque con un éxito limitado. Conforme a lo que señala Mercedes García Arenal, los gitanos enseñaban a los moriscos supersticiones y prácticas mágicas, lo que generó una serie de cédulas reales para evitar estos contactos (505). Además, en varios censos y documentos de la época, se observa que los moriscos y los gitanos solían vivir en los mismos lugares y compartir oficios y modos de vida. Ambos grupos eran conocidos por su implicación en oficios como la herrería, la venta ambulante y el transporte de mercancías, lo que los vinculaba a las regiones rurales y los caminos de España. El 15 de febrero de 1603, el procurador Diego de Valladolid propuso al rey Felipe III la búsqueda y utilización de minas para encontrar minerales como oro, cobre o plomo y sugirió que trabajaran “moriscos y gitanos” para “espulgar”[2] a las ciudades de los miembros de estas comunidades [Actas de la Corte de Castilla, Tomo 21, p. 172].

La expulsión de los moriscos fue un proceso violento y traumático, que resultó en la salida forzada de miles de ellos. Muchos fueron enviados al norte de África, mientras que otros lograron quedarse en España de manera clandestina. La expulsión de los moriscos fue vista por la monarquía como una solución definitiva al “problema morisco”, aunque tuvo consecuencias económicas y sociales negativas, especialmente en las regiones donde los moriscos desempeñaban un papel importante en la agricultura y la artesanía. La expulsión de los moriscos también sirvió de modelo para los debates sobre la posible expulsión de los gitanos. Algunos sugirieron que lo mismo debía hacerse con los gitanos. Aunque la expulsión de los moriscos se llevó a cabo en 1609, la de los gitanos nunca se ejecutó. Esto, en parte, se debió al temor a los efectos negativos que ya había tenido la expulsión morisca en la economía y la población de España. La consiguiente necesidad de población en los territorios americanos y la desaparición de los moriscos tras su expulsión, aumentarán la crisis demográfica en España e impedirán la repoblación de muchos territorios. Además, como García Arenal indica, algunos moriscos trataron de escapar de la expulsión haciéndose pasar por gitanos, aprovechando su vida nómada y marginal para evitar ser identificados como musulmanes.

Durante la primera década del siglo XVII, se utilizó contra los gitanos una retórica muy similar a la empleada con los moriscos por aquellos que esperaban que se siguiera una política similar contra ellos. El 7 de julio de 1603, por ejemplo, se discutió en las Cortes un informe realizado por los procuradores Luis de Guzmán y Gonzalo de Cáceres acerca de las medidas de corrección que podrían llevarse a cabo para corregir los “excesos” de la comunidad gitana:

“No habiendo resultado el remedio que se esperaba de las leyes que se han promulgado, en que se prohibe no vivan ni hablen como gitanos los que falsamente dicen serlo, como los que lo son, sin ninguna conveniencia al bien y utilidad publica y muchas para todo mal, viviendo aun no sujetos á las leyes naturales, de donde nace cometer feísimos incestos, robos, y latrocinios, siendo gentes vagamundas y sin entero conocimiento de la ley cristiana, suplica humildemente a V. M., … sea servido de mandar, agravando las penas, se salgan de estos reinos dentro de un breve tiempo, porque demás de quitar esta abuso de gitanos, muchos que se valen del nombre para ejecutar sus malas inclinaciones, se abstendrán de él por no dejar su natural[3], y así será menor el número de los desterrados y grande la merced que estos reinos recibirán por descansarlos de mantenerlos, que en ningún acaecimiento puedan aprovechar, sino antes dañar en todos.” (Actas, 482).

En 1607, el 12 de agosto, Alonso de Ulloa acusaba a los gitanos de realizar numerosos delitos en España, y de asociarse con cuatreros[4] “que les compran cabalgaduras que hurtan a los ladrones y a otras personas que demás de perder su caudal, les imposibilita a poder cultivar las tierras por no tener con qué comprar otras cabalgaduras, y así no pueden acudir a sus labores” (Actas de la Corte de Castilla, Tomo 23, 320). Esta relación entre gitanos y cuatreros iba dirigida a la demonización del pueblo gitano, al tratarse los cuatreros de un grupo muy perseguido en esta época por sus robos a vaqueros y ganaderos que ponían en peligro la economía local. Además, el mismo Ulloa proponía que la única solución posible para remediar este problema no era otra que expulsar a los gitanos de España.

Francisco Gómez de Sandoval y Rojas (1553-1625), el Duque de Lerma, fue una de las figuras más influyentes durante el reinado de Felipe III. Como valido, o primer ministro, del rey, ejerció un control casi absoluto sobre los asuntos del reino desde 1598 hasta su caída en desgracia en 1618. Su ascenso al poder estuvo marcado por su estrecha relación personal con el rey, quien depositó en él toda su confianza y delegó muchas de las decisiones del gobierno en sus manos. Su habilidad para consolidar su control sobre la política mediante una red de influencias y favores lo convirtió en una figura destacada de la corrupción y el nepotismo de la época. Aprovechó su influencia para enriquecer a su familia y a sus allegados, lo que le ganó muchos enemigos en la corte. Su gobierno fue caracterizado por una política de paz en el exterior, incluyendo la firma de la Tregua de los Doce Años con los Países Bajos en 1609, y por una intensa labor en el ámbito religioso de la que destaca su papel en la expulsión de los moriscos ese mismo año. Lerma desempeñó un papel clave en la expulsión de los moriscos, tanto en el Consejo de Estado como en la implementación del plan, guiado por el contexto político y religioso de la época. Si bien Felipe III fue quien promulgó la expulsión, Lerma, como su valido, gestionó y supervisó muchas de las decisiones cruciales que llevaron a la ejecución de esta política en un periodo de crisis interna y externa para la monarquía española. La tregua firmada con los Países Bajos en 1609 permitió a la corte española centrarse en problemas domésticos. Las tensiones internas, especialmente en los reinos de Aragón, Valencia y Cataluña, donde la población morisca era significativa, alimentaron la idea de que esta representaba una amenaza para la estabilidad y seguridad del reino. Para defender la expulsión, el Duque llamó la atención sobre el riesgo de que los moriscos pudieran colaborar con fuerzas extranjeras hostiles a la corona española, en especial en tiempos de tregua con los rebeldes holandeses, y defendió que la mejor solución era expulsar a los moriscos en su totalidad, aunque recomendaba hacerlo de manera cuidadosa y disimulada para evitar una reacción violenta. El proceso fue implementado paso a paso, y Lerma supervisó de cerca su ejecución y la usó para consolidar su posición en la corte y ante el rey. La política de expulsión sirvió para reforzar su imagen como defensor de la fe católica y del orden social en un momento difícil para la monarquía española. No obstante, la medida también tuvo detractores, que consideraban que la monarquía se estaba debilitando al prescindir de una población que, aunque vista con recelo por su religión, contribuía significativamente al bienestar económico del reino.

Como señala Manuel Martínez, “la obsesión castellana por mantener puros sus linajes y prevalecer su poder por medio de una actitud preponderante y amenazadora, impulsaría la cohesión interna de los grupos marginados, provocando una mayor separación respecto a la colectividad interna de los grupos marginales, provocando una mayor separación respecto a la colectividad castellana; a la vez que los contactos entre las minorías se incrementarían, siendo la de gitanos y moriscos, por sus semejanzas culturales las que mejor establecerían una simbiosis, viendo al castellano como un enemigo común que coartaba su libertad” (89). A pesar de sus obvias diferencias culturales, ambos grupos compartían una situación de marginación y eran objeto de una discriminación racial, económica y social que los acercó entre sí. Muchos moriscos lograron escapar de su expulsión haciéndose pasar por gitanos. Aunque los gitanos consiguieron permanecer en España después de la expulsión de los moriscos en 1609, ambos grupos compartieron una historia de sufrimiento, discriminación y marginación. Sin embargo, las voces que pedían el mismo destino para los gitanos que el que acababan de sufrir los moriscos no fueron pocas. Los intentos de expulsión fueron impulsados por el contexto de creciente control social y el deseo de las autoridades de erradicar lo que consideraban grupos marginales que amenazaban la cohesión y el orden social en el reino. Sin embargo, a diferencia de los moriscos, los gitanos lograron evitar una expulsión definitiva gracias a diversos factores. En 1610, Felipe III, tras la recomendación del duque de Lerma, propuso una expulsión similar para los gitanos, con el argumento de que estos eran “gente perdida” que vivía en el campo y no contribuía al orden ni a la prosperidad del reino. En ese momento, los gitanos eran percibidos como vagabundos, dedicados a actividades ilícitas o poco productivas, y su estilo de vida nómada era incompatible con la estructura social jerarquizada y controlada que intentaba imponerse. Además, el gobierno temía que algunos moriscos hubieran conseguido ocultarse entre los gitanos para escapar de la expulsión, lo que acrecentaba la desconfianza hacia este grupo.

Sin embargo, a pesar de las fuertes presiones para llevar a cabo la expulsión, las autoridades enfrentaron una serie de dificultades logísticas y sociales que impidieron que el plan se concretara. Uno de los principales problemas era la despoblación que había dejado la reciente expulsión de los moriscos. Las regiones más afectadas, especialmente en el sur de España, habían sufrido una considerable pérdida de población y las autoridades temían que la expulsión de los gitanos agravara aún más este problema. La economía del reino, que ya estaba debilitada por las guerras y crisis internas, no podía permitirse una mayor pérdida de trabajadores, aunque los gitanos fueran considerados por algunos como “vagabundos”. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que, aunque se reconocía la marginalidad de los gitanos, no era prudente llevar a cabo su expulsión en ese momento.

La decisión de no expulsar a los gitanos se justificó en la Pragmática de 1633, cuando el rey decidió que la “despoblación en que se hallaban estos reinos” hacía inviable ejecutar cualquier nueva medida de expulsión. Sin embargo, esta decisión no significó una mejora en las condiciones de vida de los gitanos. Por el contrario, la monarquía implementó políticas cada vez más restrictivas que intentaban forzarlos a abandonar su modo de vida nómada e integrarse a la sociedad sedentaria. Se les prohibió practicar muchos de sus oficios tradicionales, se les impuso la obligación de asentarse en pueblos y ciudades, y fueron sometidos a un constante acoso por parte de las autoridades locales y eclesiásticas. Aunque estas políticas buscaban integrarlos en la sociedad cristiana, en la práctica contribuyeron a su estigmatización y a la perpetuación de su marginalización.

A lo largo del siglo XVII, los intentos de controlar y asimilar a los gitanos se intensificaron, pero sin éxito. Las comunidades gitanas lograron resistir estas presiones, manteniendo su identidad y estilo de vida en gran medida, aunque siempre bajo una fuerte vigilancia. Aunque no fueron expulsados en masa como los moriscos, los gitanos sufrieron una represión constante, con períodos intermitentes de violencia y discriminación. Incluso a finales del siglo XVIII, los gitanos continuaban siendo considerados una amenaza para el orden social, y su persecución no cesó, aunque en ningún momento se llevó a cabo una expulsión definitiva.

Los gitanos continuaron siendo objeto de políticas represivas y discriminatorias. El 28 de agosto de 1610, el Duque de Lerma comunicó que el rey había decidido que se expulsaran de los reinos de España a “los gitanos que hay en ellos y que se trate en el Consejo de Estado la forma como se ejecutará…si será bien cometer esta expulsión con la de los moriscos al Conde de Salazar, si bien será necesario usar con los gitanos de mayor rigor por ser gente perdida y que viven en el campo” (Cita de Martínez 96, nota 19). Sin embargo, lograron mantenerse en la península, a diferencia de los moriscos. En noviembre de ese mismo año, los procuradores presentaron otro memorial a Felipe III en la que le pedían, una vez más, que pusiera remedio a la situación de la comunidad gitana en España:

“El reino dice que son grandes y lastimosas las quejas que cada día vienen a él de los daños, robos, hurtos y salteamientos que hacen los que andan vagando por el mundo, y que aunque hay puesto remedio por leyes y pragmáticas, no es bastante para sus castigos, ni se ve que haya enmienda, porque este género de gente nunca anda en tierra ni poblados grandes donde puedan ser castigados. No son cristianos, ni confiesan ni comulgan ni ayunan; comen carne en tiempos prohibidos, ni oyen misa; de manera que su vida es escandalosa pues está cargada de ofensas De Dios; tienen perdida gran parte de la labranza y crianza de estos reinos, porque como sus hurtos son cabalgaduras, y roban tantas, los miserables labradores al primero que les hacen quedan perdidos, sin sustancia ni hacienda para poder comprar otras, obligándolos a encerrarlas de noche y no poderlas dejar en los pastos[5] y no tienen con qué sustentarlas en sus casas, y así se les mueren de hambre; los ganaderos y pastores que van a herbajar[6] a los extremos y suben a las sierras, como es forzoso llevar sus pobres atillos en pollinos, andan tras ellos como lobos, y se les hurtan y les obligan a ir cargados sin poder sufrirlo, a cuya causa mueren muchos y quedan sus ganados solos, lejos de sus tierras…Ha venido la vida licenciosa de esta gente a tanta rotura, que andan compañías enteras de hombres y mujeres, todos con armas y escopetas, y llegan a los lugares y les dan lo que piden por excusar sus violencias[7], y cuando se tiene noticia de ellos y se quiere hacer alguna prevención para castigarlos, son gente tan astuta y montaraz, que jamás se puede dar con ellos, y cuando se da, se resisten y han hecho muchas muertes, y luego dejan a las mujeres y ellos huyen, porque son tan sueltos que no puede nadie seguirlos. En resolución, es tan mala gente, que sin comparación exceden a los moriscos, porque en no ser cristianos les imitan y en los robos les ganan…Se han dado memoriales á V. M.[8], y visto que no se ha tomado resolución, ha parecido volver á suplicar á V. M. se sirva que por gobierno se trate luego negocio tan importante, y se provea cómo este nombre y habla de gitanos se quite en estos reinos, mandando que dentro de breve término salgan de ellos, y no cumpliendo el bando, tengan pena de muerte y se ejecute luego doquiera que sean habidos[9], y si algunos quedaren, estén de asiento[10] en los pueblos donde se avecindaren, y que no hablen ni traigan hábito de gitanos, y que vivan de sus oficios o de labrar en los campos, sin salir de donde una vez asentaren, pena de muerte, o que sean aplicados por esclavos de V. M.; que por ninguna causa no puedan tratar, comprar ni vender, ni caminar con cabalgaduras, ni tenerlas en sus casas”.

Finalmente, el 16 de octubre de 1611, el rey Felipe III decidió firmar una nueva Pragmática que no aceptaba la expulsión del pueblo gitano, como muchos deseaban, y que obligaba a los gitanos a vivir de “oficios conocidos”, algo ya mencionada en numerosas ocasiones, y que estos debían de ser relacionados con “la labranza y cultura de la tierra, y no otros” (Tomo Segundo, 368). Obviamente, los legisladores más radicales no se iban a conformar con solo esto y continuarán su cruzada anti-gitana en los próximos años. Tal fue el caso, por ejemplo, de los procuradores que pidieron en 1615 –año de la publicación de la Segunda Parte de El Quijote– que, en vista de “los daños, robos y delitos atroces que hacen los gitanos en estos reinos”, se les expulsara de España y “que de todo punto se quite el nombre”, es decir, que la palabra “gitano” dejara de existir y de usarse para referirse a los miembros de dicha comunidad (Actas de las Cortes de Castilla, Tomo 28, p. 201).

PREGUNTAS SOBRE LA HISTORIA:

- ¿Qué tipo de problemas económicos y sociales tuvo España a comienzos del siglo XVII? ¿Cuáles fueron los motivos principales?

- ¿Qué soluciones propusieron algunos para resolver “el problema gitano”? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué resultado consiguieron?

- ¿Qué ocurrió con la población morisca en España al comienzo del reinado de Felipe III? ¿Qué acciones se tomaron? ¿Cuál fue el discurso ideológico oficial en torno a esta comunidad?

- ¿Qué características compartían moriscos y gitanos según el capítulo?

- ¿Cómo afectó la situación de los moriscos a la población gitana? ¿Cómo contribuyó todo ello a la dificultad de comprender la cultura e individualidad gitanas los eventos mencionados?

- Resume la situación gitana en los primeros años del siglo XVII. ¿Qué nuevas restricciones se tomaron contra ellos?

- Escoge una de las citas de los procuradores acerca de la situación gitana entre 1600 y 1610 y analiza su significado. ¿Cómo nos ayuda a comprender la visión de la sociedad española? ¿Qué aspectos se repiten en las citas de otros procuradores? ¿Qué hizo Felipe III en 1611 en respuesta a estas peticiones?

LECTURA PARA ESTE CAPÍTULO:

La gitanilla

Miguel DE CERVANTES

Páginas 23-45

PUEDES LEER EL CUENTO AQUÍ DE CANVAS-FILES.

TAMBIÉN ESTÁ DISPONIBLE EN VERSIÓN HTML.

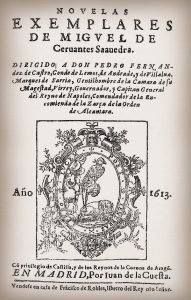

Las Novelas ejemplares son un conjunto de relatos o cuentos publicados por Miguel de Cervantes, autor de la novela más famosa e influyente de la literatura universal Don Quijote de la Mancha, en 1613. Arriba se puede ver la portada de la publicación original en Madrid. Aunque el título lleva la palabra “novela”, este es una traducción directa del italiano “novella”, es decir, “relato” o “novela corta”, debido a la gran influencia que supuso esta tradición italiana en la producción cervantina. El libro contiene un total de 12 relatos, los cuales se han dividido históricamente entre dos tipos claramente diferenciados: los de carácter idealista y los de carácter realista. La novela que vamos a comenzar a leer en este capítulo, La gitanilla, se inserta en el segundo tipo, y cuenta –desde un punto de vista cercano al realismo, debido a la descripción de las tradiciones y el mundo gitano en la España de comienzos del siglo XVII– la historia de Preciosa, una joven gitana y sus aventuras junto al grupo de gitanos que viaja con ella y que serán objeto de numerosas aventuras, incluido algunas con personajes no gitanos que se sumarán a ellos por motivo de la atracción hacia la belleza seductora de Preciosa.

PREGUNTAS SOBRE LA GITANILLA, PÁGINAS 23-45

1. ¿Qué impresión de la cultura gitana se presenta en el primer párrafo del cuento? ¿Crees que es la opinión verdadera del narrador u otro tipo de mensaje conforme a lo que se dice en las páginas siguientes? Menciona partes específicas de las páginas que has leído en tu respuesta.

2. ¿Quién es Preciosa? Da detalles de su personalidad, su trabajo y su pasado. ¿Qué piensan otros personajes sobre ella? Usa citas del cuento para responder a esta pregunta.

3. ¿Es Preciosa similar a otras gitanas según el narrador del cuento? ¿Qué las hace igual o diferente a las demás? ¿A qué se dedican las mujeres gitanas en estas páginas para ganarse la vida?

4. Hemos leído sobre las relaciones de gitanos con personajes de origen no-gitano. ¿Cómo se representan en estas páginas ese tipo de relaciones? Analiza las interacciones que se producen tanto con hombres como con mujeres, indicando si hay diferencias de género en tu opinión.

5. ¿Quién es el personaje del teniente/tiniente? ¿Cómo se relaciona con Preciosa?

6. En la página 36 da comienzo un romance/poema que empieza diciendo “Gitánica, que de hermosa”. . ¿Cuál es el origen de este? ¿De qué trata el poema? ¿Cuáles son las ideas que expresa? ¿Cómo se relaciona el poema con Preciosa?

7. ¿Cómo termina el fragmento de la parte que hemos leído? ¿Qué parte del argumento queda abierta para las páginas siguientes?

BIBLIOGRAFÍA MENCIONADA EN EL CAPÍTULO:

- ACTAS DE LAS CORTES DE CASTILLA, Tomo Vigésimo Primero, 1602-1604. Impresores de la Real Casa, 1902.

- ACTAS DE LAS CORTES DE CASTILLA, Tomo Vigesimotercero, 1607-1608. Impresores de la Real Casa, 1903.

- ACTAS DE LAS CORTES DE CASTILLA, Tomo Vigesimooctavo, 1615. Impresores de la Real Casa, 1907.

- GARCÍA ARENAL, Mercedes. “Morisques et gitans”. Mélanges de la Casa de Velázquez, 14 (1978): 503-510

- MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel. “Gitanos y moriscos: una relación a considerar”. Los marginados en el mundo medieval y moderno: Almería, 5 a 7 de noviembre de 1998, coord. por María Desamparados Martínez San Pedro (2000): 89-99.

- SANTAMARÍA CONDE, Alfonso. “Noticias acerca de la peste en Chinchilla en el siglo XVI”. Al-Basit: Revista de estudios albacetenses, 5 (1978): 111-118

- TOMO SEGUNDO de las Leyes de Recopilación que contiene los libros sexto, séptimo, octavo y nono. 1745. Imprenta de Herederos de la Viuda de Juan García Infanzón, Madrid.

- Franceses, extranjeros en general. ↵

- Limpiar de piojos o pulgas (insectos parásitos). ↵

- Para no abandonar España cuando los verdaderos gitanos sean expulsados. ↵

- Ladron de ganado, especialmente de caballos. ↵

- Al aire libre, en el campo. ↵

- Llevar a los animales a pastar. ↵

- Por evitar sus actos violentos. ↵

- Vuestra Majestad; el rey Felipe III. ↵

- Donde sea que se encuentren. ↵

- Se establezcan de forma permanente; abandonen el nomadismo. ↵