9: Comienza el siglo XX

CAPÍTULO 9:

COMIENZA EL SIGLO XX

EL PUEBLO GITANO Y LA GUERRA CIVIL

En ocasiones la historiografía se olvida de recoger en su disciplina el análisis de la historia de ciertos grupos humanos; este es el caso del pueblo gitano, que vive en nuestra sociedad desde hace más de seis siglos. Si bien es cierto que hay aspectos de la historia de este pueblo que están despertando recientemente el interés de los investigadores, como la cuestión del Holocausto Rom en el contexto de la II Guerra Mundial y la política represiva de la Alemania Nazi, en España apenas se encuentra algo sobre la participación de los gitanos y las gitanas en la construcción de nuestra sociedad. Algo desilusionante cuando llevan tantos años formando parte de ella. La realidad es que los historiadores que se acercan a las fuentes escritas para poder reconstruir esta maltrecha historia, se encuentran con una documentación que solo da pie a la redacción de una narración parcial fundamentada en una ausencia evidente de objetividad. No en vano, esas fuentes son textos procesales y legislativos cargados de connotaciones negativas, escritos por parte de la sociedad que hoy en día ignora todavía la idiosincrasia del pueblo gitano. Eso es lo que ha ocurrido también con los gitanos en la guerra civil.

El pueblo gitano, como grupo humano, no se posicionó a favor o en contra de ninguna facción de la contienda; evitaban verse involucrados en una guerra que no era la suya. Su fuerte repulsa a la política impuesta por los Estados era razón suficiente para justificar esta distancia. Entre el resto de españoles la pertenencia a uno u otro bando durante la guerra se debió a diferentes factores, como la ideología o el lugar donde residían cuando se produjo el levantamiento. En el caso de los componentes de este pueblo, al no recibir ningún trato de favor destacable por parte de los sublevados ni por parte de los republicanos, no supieron muy bien dónde situarse. Fueron expulsados de los municipios donde las tropas sublevadas tomaron el control, pero también lo fueron de las colectividades de izquierdas. Se mantuvieron al margen de las euforias revolucionarias y fueron víctimas de los “paseos”[1], del hambre y del exilio. No obstante, esto no significa que no hubiese casos de implicación en la propia guerra. La mayoría de los que participaron de manera activa y voluntariamente presentan una serie de condicionantes que les sitúan fuera del grupo familiar, y por lo tanto, distanciados de los valores más característicos del pueblo gitano.

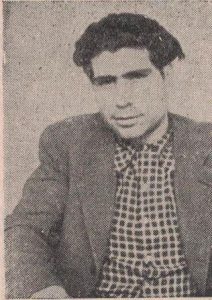

El ideal anarquista fue el que más atrajo a estos gitanos que sí participaron. Existen casos como el de un secretario general de la CNT llamado Mariano Rodríguez Vázquez y apodado Marianet, un joven gitano que se empapó de la ideología anarquista durante su estancia en la cárcel, donde conoció las obras de los libertarios Sánchez Rosa, Malatesta, Reclus y Grave. Acusado por algunos de sus compañeros de dejarse embaucar por las ideas comunistas y traicionar la revolución anarquista, Marinet fue una persona gitana que, desarraigado de su cultura, creció en un hospicio y flirteó con la delincuencia hasta que pasó a formar parte activamente de la causa anarquista. El caso del andaluz Helios Gómez fue diferente. Este hombre de origen gitano, además de por su liderazgo político, se hizo famoso internacionalmente por su obra pictórica. Criado en el barrio sevillano de Triana, tuvo que exiliarse en diferentes países europeos por su actividad revolucionaria durante la segunda década del siglo XX hasta que regresó a Barcelona tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera. Muy vinculado al anarcosindicalismo andaluz desde antes de la guerra, pasó a formar parte de las filas del Partido Comunista a inicios de los años treinta, pero lo abandonó para abrazar de nuevo el anarquismo en 1938, formando parte de la 26 División, la originaria “Columna Durruti”. A pesar del mencionado apoliticismo de los miembros del pueblo gitano, también existieron otros casos anónimos con filiación libertaria, como los gitanos y gitanas que formaban parte de la Colectividad Adelante de Lleida, o los gitanos milicianos capturados tras la caída de San Sebastián a manos de los sublevados y trasladados al campo de trabajo de Gurs, en Francia.

Por otro lado, sí se debe destacar un gitano posicionado en el polo contrario, ése sería Ceferino Jiménez Malla, “El Pelé”. Ceferino sí era una persona popular dentro de su comunidad, siendo sus descendientes reconocidos como gitanos en la actualidad. La actividad económica que llevaba a cabo era la de tratante de caballerías, como muchos otros gitanos de la época, y al terminar la Primera Guerra Mundial, se enriqueció gracias a un golpe de fortuna con el comercio de mulas que pertenecían al ejército francés. Fusilado en agosto de 1936 por defender a un párroco y mantenerse firme en su convicción religiosa, el Pelé fue más un defensor de la tradición y la religión que icono de la causa nacional. Tanto es así que en 1997 fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en el Vaticano y se convirtió en el primer gitano en serlo.

Oratorio flamenco en homenaje a El Pelé en Sevilla con motivo de su beatificación en Roma

EXILIOS. Las fuentes orales del propio pueblo gitano dejan traslucir esa desconfianza por la participación en una guerra de “payos”, en una guerra que no era suya pero cuyo horror vivieron hasta las últimas consecuencias, recordando los fusilamientos sufridos por parte de ambos bandos, las vejaciones soportadas a manos de las autoridades militares y policiales durante y después de la contienda, y el exilio forzado que tuvieron que realizar a Francia e incluso a América. La marcha forzada de España, en muchos casos, no tuvo vuelta atrás y familias enteras se quedaron a vivir en otros países pero sin perder los vínculos con su lugar de origen. Un caso memorable fue el de Agustín Castellón Campos, más conocido como “Sabicas”. El guitarrista gitano por excelencia, nacido en Pamplona, abandonó España en 1936 cruzando los Pirineos para embarcarse hacia Argentina. Vivió también en México y en Nueva York, donde murió. La primera vez que volvió a España fue en 1967 y posteriormente lo hizo en estancias breves. El maestro navarro, en una entrevista que realizó un año antes de su muerte, llegó a decir que si no llega a ser por la guerra jamás hubiese abandonado su país, dejando claro además, que se marchó por motivos económicos ya que Madrid, donde residía en el 36, se desgarraba a base de bombardeos y ajusticiamientos: “No, yo nunca he tenido pensamientos políticos de ningún tipo. Los gitanos no somos de inclinaciones políticas. Sólo intentamos ganarnos la vida y tocar nuestras guitarras”.

Más ancianos cuentan que cuando estaban en el frente intentaban pasar desapercibidos respecto a su condición de gitanos, ya que no les favorecía en absoluto dados los múltiples prejuicios que se arrastran desde hace siglos acerca de su pueblo. Gitanos vascos que hablaban euskera y francés sirvieron a las órdenes de famosos oficiales como Beorlegui, aprovechando su conocimiento de estas lenguas y del territorio; otros, por el contrario, ayudaron a cruzar la frontera a numerosos exiliados. Aprovechando el caos del país no fueron pocos los que cambiaron el apellido para evitar ser llamados a filas, incluso adoptaron identidades completamente nuevas respecto a edad y lugar de nacimiento. El baile de apellidos no tuvo marcha atrás y dichas mutaciones permanecen en las generaciones actuales. El bombardeo de Guernica hizo desaparecer muchos de los registros parroquiales de la villa, oportunidad que no dejaron pasar algunos gitanos para crearse una filiación ad hoc. Todo ello en aras de evitar empuñar un fusil contra un enemigo que no tenían.

En Andalucía, son numerosas las personas gitanas que han dejado un testimonio de esos terribles años. En Baza, donde los gitanos se dedicaban a esquilar, tratar con ganado o cuidarlo como pastores, la guerra civil supuso el fin de dichas actividades. Eran enrolados a la fuerza por el ejército republicano y a la mínima ocasión desertaban. Pero esa desafección ideológica no fue excusa para que después de la guerra, el bando ganador ajustara cuentas con los “rojos”. Así, en el municipio granadino de Cúllar, un gitano de la familia conocida como “los felipones”, fue fusilado nada más acabar la contienda por simpatizantes derechistas al reconocerle como antiguo miliciano. Otros, los que fueron reclutados por el bando sublevado, y a la postre, vencedor, disfrutaron de una pensión estatal por haber sufrido heridas de guerra. Andalucía fue cambiando de color político según iban avanzando las tropas sublevadas, y las familias gitanas quedaban separadas en dos tierras con diferente signo. Las madres gitanas eran detenidas por proceder de zonas republicanas y entrar en las sublevadas buscando a sus hijos perdidos, como le sucedió en Lachar en 1937 a Concepción Fernández Heredia, quien los había perdido al inicio de la guerra.

En definitiva, en los testimonios de los gitanos y gitanas de Andalucía, el sentimiento común denominador era el desapego por la causa de ambos bandos, la escasez de alimentos durante el conflicto, las malas relaciones con la Guardia Civil, y el miedo continuo a ser enrolado, encarcelado, o peor aún, “marao” (asesinado en caló). Y así, cientos de anécdotas que conforman las piezas de un puzzle que poco a poco se van juntando. Son sus recuerdos, su participación en los episodios de la Historia de este país, su reivindicación a la aportación de la creación de esta sociedad en la que vivimos, haya sido buena o mala la deriva de la sociedad.

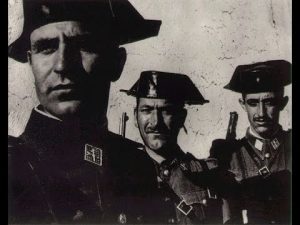

VAGOS Y MALEANTES. Antes de la Guerra Civil, durante la Segunda República se les aplicó la Ley de Vagos y Maleantes. Y durante la dictadura de Franco se mantuvo, añadiéndose además una serie de disposiciones de apoyo en el Reglamento de la Guardia Civil de vigilancia al pueblo gitano que no se derogaron hasta 1978. La mencionada Ley, inserta dentro del código penal español y promulgada el 4 de agosto de 1933, popularmente conocida como “la Gandula”, fue aprobada por consenso de todos los grupos políticos. Buscaba reprimir a todos los elementos considerados antisociales del país. Para poder dar salida a todos los expedientes condenatorios se proyectaron cuatro campos de concentración, uno en

Guinea Ecuatorial y tres en la península, uno de ellos el del Puerto de Santa María, Cádiz, aprovechando la antigua prisión. La Guardia Civil, que ya desde casi su fundación a mediados del siglo XIX establecía la vigilancia escrupulosa de los gitanos, presuponiendo su habitual labor de abigeato[2], continuó durante el franquismo en la misma línea inquisitiva. El Reglamento de la Guardia Civil de 1943 establecía en tres de sus artículos la observancia del modo de vida de los gitanos, prestando atención especial a su modo de vida y dando prerrogativas para la inspección de su documentación y enseres. En julio de 1978 y a petición del entonces diputado gitano Juan de Dios Ramírez Heredia, se suprimieron dichos artículos. La proposición no de Ley fue aprobada por 285 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

Para conocer el porrajmos

La historia del genocidio de la población gitana en tiempos del nazismo ha tardado mucho en comenzar a ser contada. Todo el mundo conoce el Holocausto judío, resultado del antisemitismo voraz del régimen nazi. Incluso se sabe que hubo otras comunidades afectadas por similar odio racial y político, que compartieron con los seis millones de judíos asesinados el recorrido por los campos de concentración y exterminio: comunistas, homosexuales, testigos de Jehová…Sin embargo, no suele contarse que la población romaní que vivía en la Europa de entreguerras fue destruida en la misma proporción, si no superior, que la judía. Y, aunque es difícil cuantificar el número de víctimas gitanas del nazismo, pues muchos de los asesinatos no fueron registrados ni había censos previos fiables, no menos de medio millón de personas consideradas Zigeuner[3] perecieron bajo el nazismo (entre el 70 y el 80% de los que vivían en la Alemania del III Reich). Tampoco suele saberse que en Auschwitz, el más conocido campo del sistema de concentración y exterminio nazi, había un Zigeunerlager, un campo gitano, cuyos prisioneros fueron conducidos colectivamente a las cámaras de gas la noche del 2 al 3 de agosto de 1944, como consecuencia de una orden directa de Himmler. La palabra Porrajmos, que en romanés significa “devorador” fue propuesta por algunos intelectuales romaníes décadas después para intentar expresar una destrucción colectiva tan devastadora como la Shoah de los judíos (Hancock, 1997).

Esta historia que acaba en las cámaras de gas había comenzado incluso antes del ascenso de Hitler al poder en 1933; pero el nazismo fue el precipitante de la agresión, a la vez violenta y legal, contra los ciudadanos gitanos (sinti y roma) alemanes. Las leyes que se dieron para justificarlo se apoyaron, además, en los estudios que desarrollaron con este objeto los científicos raciales —y racistas— del régimen. Desde el Instituto para la Investigación de la Higiene Racial y otras sedes científicas, el Dr. Ritter coordinó una investigación financiada por el gobierno y determinó que los gitanos eran genéticamente “asociales”, es decir, personas que por su naturaleza racial no podrían en ningún caso incorporarse a la sociedad civilizada, al ser colectivamente dados a la delincuencia y renuentes al trabajo. Debían ser separados de los “buenos ciudadanos” y procurar su reclusión, esterilización y desaparición. Se extendían así a los gitanos algunos de los argumentos racistas que el nazismo convirtió en seña de identidad de sus políticas, señaladamente en la campaña antisemita, pero también contra los negros y, en general, las razas llamadas “inferiores”. Lo cierto es que los científicos del régimen recogían ideas que estaban en la cultura popular e intelectual europea desde mucho antes: los estereotipos de ladrones, vagos y amorales, con los que la literatura viene castigando a los gitanos desde su llegada a Europa en el siglo XV, se convirtieron en el siglo XIX en afirmaciones sustentadas por médicos, criminólogos y sociólogos obsesionados con la pureza racial y la seguridad pública (Robert Knox, Cesare Lombroso, etc.).

A partir de estos supuestos, el nazismo desarrolló una tarea sistemática de fichaje policial que iba mucho más allá del tradicional hostigamiento ya familiar para los gitanos de toda Europa. Sobre esta base se iniciaron no solo las detenciones, sino también las primeras esterilizaciones forzadas, una práctica que continuaría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial con tenaz voluntad de extinción, aplicada incluso a niños y con métodos cada vez más brutales. De la mesa de operaciones de un quirófano en 1933 (en aplicación de la “Ley para la Prevención de las Deficiencias Genéticas”), se pasó a las inyecciones de líquidos corrosivos y otros experimentos para esterilizaciones masivas y baratas en los campos de concentración a partir de 1942-43. Así, desde 1933 los gitanos que vivían en el III Reich conocieron una persecución cada vez más intensa. Y extensa, pues no se salvaron siquiera algunas familias que estaban instaladas desde hacía más de cinco siglos en estos territorios, eran sedentarias, tenían oficio conocido y relaciones con el vecindario. Incluso gitanos que fueron soldados del ejército alemán hasta fechas tan tardías como 1941-42, acabaron en los campos de concentración. Walter Winter fue uno de ellos, que tras servir en la Wehrmacht fue enviado a Auschwitz. Al final, tanto él como su hermano fueron llevados al frente oriental como combatientes forzados contra los soviéticos en los últimos días de la guerra, cuando el ejército alemán ya se batía en retirada. Sobrevivió y pudo contarlo en sus memorias.[4]

A estas detenciones y confinamientos iniciales, le siguió una política más sistemática de deportaciones a partir de 1939, una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial. El nazismo organizó un amplio sistema concentracionario formado por campos de trabajo forzado y campos de exterminio, que creció a la vez que aumentaba vertiginosamente la presencia de poblaciones de “razas impuras”, según el ejército alemán iba ocupando un territorio tras otro (especialmente en el este de Europa, con altas tasas de habitantes judíos y gitanos, pero también otros como los Países Bajos y Francia). Aunque se extrajo del trabajo esclavo un gran rédito económico para las empresas afines al régimen y el mantenimiento de la maquinaria bélica, el asesinato masivo de los deportados también se multiplicó. La liquidación de los débiles o, sencillamente, de los que no cabían en los campos, se convirtió en un problema muy grave para los jerarcas del terror nazi, que recurrieron a procedimientos de todo tipo antes y después de descubrir en Auschwitz el Zyclon B, el gas que industrializó el exterminio de miles de seres humanos.

Los gitanos de toda Europa fueron deportados a campos lejanos: holandeses que amanecían en Polonia, austriacos que acababan sus días en el gueto de Lódz, franceses que después de pasar meses en campos de confinamiento locales eran encerrados en trenes sin destino fijo… Otros fueron directamente acribillados tan pronto como los localizaban los Einsatzgruppen (escuadrones especiales itinerantes de ejecución), que dejaron un denso rastro de familias muertas en los territorios ocupados de la Unión Soviética. Según uno de los primeros historiadores del genocidio romaní, Michael Zimmermann, en Polonia, Serbia, la URSS y regiones bálticas, fueron asesinados por la policía de seguridad de la Wehrmacht o los Einsatzgruppen muchos más gitanos que los que murieron en los campos. El régimen nazi no tuvo una única política racial sino que fue implementando objetivos y medios según evolucionaban las circunstancias, aún más en medio de la guerra. Por ello, junto a los campos de trabajo y exterminio o las razias de los batallones especiales, la destrucción del pueblo romaní tuvo lugar de muchas otras maneras: así por ejemplo, en noviembre de 1941, 5.000 gitanos habitantes de Burgenland (Austria) fueron confinados en el superpoblado gueto de Lódz (Polonia), donde a los pocos meses la mayoría murió de tifus. Familias enteras perecieron. Los supervivientes fueron gaseados en las camionetas que les trasladaban, preparadas para introducir el gas de la combustión en el interior del vehículo. Ninguno sobrevivió, según Saul Friedländer, reconocido historiador del Holocausto, pero apenas queda memoria de ello (El Tercer Reich y los judíos, 1939-1945. Los años del exterminio, 2009, p. 427). Pudo haber incluso peores maneras de morir. Los experimentos médicos del conocido Dr. Mengele, que usó Auschwitz como laboratorio humano para sus investigaciones genéticas, se cebaron especialmente con los gitanos. Sus favoritos eran los niños, más aún si eran gemelos: banco de pruebas para sus estudios, cobayas para testar resistencias, material que enviar a sus mentores en las instituciones científicas alemanas (Guenter Lewy, 2000). Si se leen algunos testimonios de los supervivientes, sobre todo cuando recuerdan a sus familiares muertos o torturados, es fácil entender cómo el dolor de sobrevivir a tanto horror ha dificultado o impedido hablar de ello. Junto al bloqueo o la vergüenza, especialmente en un tema de gran significado cultural como el de la esterilizaciones, en estos testimonios sobrevuela a veces el sentido de culpa por haber sobrevivido, como si hubiera sido a costa de las muertes de otros. En el caso de los gitanos alemanes, además, quedaría luego la dura prueba de la convivencia con quienes dieron apoyo o miraron hacia otro lado mientras eran desposeídos de sus bienes y deportados a los campos.

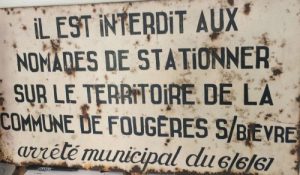

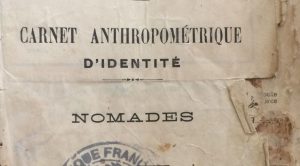

La derrota del régimen nazi no significó el reconocimiento de todas sus víctimas. La causa gitana estuvo ausente en los juicios de Núremberg y a los gitanos se les denegó la consideración de víctimas del terror nazi, argumentando que su persecución no había tenido lugar por motivos “raciales” sino por su comportamiento “asocial” y criminal, reproduciendo los argumentos del nazismo. Incluso, se mantuvo después de la guerra en la Policía Criminal alemana a las mismas personas que se habían encargado de la campaña de recogida de datos para la llamada lucha contra el “problema gitano”, que abrió el camino a las deportaciones y el genocidio: “Estos funcionarios también actuaban con frecuencia como ‘expertos’ en las solicitudes de indemnización, permitiendo a los ejecutores determinar la validez de las reclamaciones de las víctimas” (Neumann y Zimmermann, 1999). En consecuencia, es justo decir que la persecución de los gitanos no acabó en 1945 con la derrota del nazismo. Junto a la extensión geográfica del Porrajmos habría que destacar su extensión cronológica. Si la estigmatización de los gitanos había comenzado mucho antes de que el nazismo elaborara su “solución final” para ellos, hubo campos de concentración que no se desmantelaron hasta 1946 (en Francia, por ejemplo). La existencia de los llamados “carnets antropométricos” especiales para nómadas y gitanos es indicativa de que la obsesión criminológica que les había convertido en objeto de especial hostigamiento policial continuó activa, con completa independencia del calibre del dolor humano causado por la persecución racial durante el nazismo. En Francia, estos carnets, vigentes hasta 1968, trataban como presuntos criminales a sus portadores, incluyendo además de fotos de perfil y de frente, numerosos datos y señas antropométricas. En gran medida, después de 1945 los supervivientes gitanos no pudieron hacer otra cosa que intentar pasar desapercibidos, puesto que, ya fuera en la Alemania vencida o en el territorio de los países vencedores, las leyes estaban en su contra. Y, aún más, también continuaba estando en su contra la mirada social mayoritaria, que ha mantenido vivos hasta la actualidad estereotipos negativos sobre el carácter y el comportamiento colectivo del pueblo gitano. El episodio del genocidio nazi no parece habernos enseñado mucho sobre los peligros del racismo en el caso del antigitanismo. Conviene por ello conocer su historia para enfrentar a dónde nos puede llevar.

Textos escritos por: David Martín Sánchez, Universidad del País Vasco, & María Sierra, Universidad de Sevilla

PREGUNTAS SOBRE LA HISTORIA:

- ¿Qué papel tuvieron los gitanos en la Guerra Civil Española (1936-39)? ¿Con qué bando de los dos, republicanos vs nacionales, simpatizaron más? ¿Por qué?

- ¿Qué efectos y consecuencias tuvo la guerra sobre los gitanos a nivel general?

- ¿Quiénes fueron El Pelé y Marianet? ¿Qué simbolizaron dentro de la división de España?

- ¿Qué es el Porrajmos? ¿Por qué fueron perseguidos los gitanos durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)?

- ¿Qué diferencias se encuentran entre el tratamiento de los gitanos en España y fuera de ella durante este periodo de guerras?

- ¿Cómo continuó la persecución de los gitanos después de la guerra mundial?

- ¿Cómo se compara en el artículo la persecución sufrida por los gitanos con la que sufrieron otros grupos como, por ejemplo, los judíos? Explica tu respuesta.

MORENA CLARA (Película de 1936)

ARGUMENTO: Trini Márquez (Imperio Argentina) y su hermano Regalito (Miguel Ligero), gitanos, llegan a la Venta de Los Platillos, a 15 kilometros de Sevilla, para robar unos jamones de Jabugo. Trini consigue entrar en la venta y lanzarle los jamones a su hermano por la ventana. Después de robarlos, su hermano se los vende al dueño de la venta (por 75 pesetas) sin que este se dé cuenta de que son sus mismos jamones. Más tarde, el dueño se percata del engaño y la Guardia Civil detiene a los dos hermanos y los lleva a Sevilla para ser juzgados allí. Enrique (Manuel Luna), el fiscal de la Audiencia de Sevilla, se muestra muy duro contra los dos hermanos y la raza gitana a la que considera una amenaza continua para la sociedad y pide seis meses de prisión para los acusados. La defensora, sin embargo, proclama la inocencia intrínseca del pueblo gitano y consigue que Trini y Regalito no vayan a la cárcel. Después de eso, Trini decide quedarse a buscarse la vida en Sevilla como artista aprovechando la celebración de las fiestas de las Cruces de Mayo.

— Esta es, posiblemente, la película española de mayor éxito en la década de 1930.

Mira la siguiente escena extraída de la película:

ROMANCERO GITANO (1928) – Federico garcía lorca

El Romancero gitano, compuesto por 18 poemas escritos entre 1924 y 1927, es una de las creaciones líricas más significativas del siglo XX. La obra supone el punto culminante de la primera etapa estética de Lorca, y es definida por el propio poeta como el poema de Andalucía: “Es mi obra más popular, la que indudablemente tiene más unidad y es donde mi rostro poético aparece con personalidad propia, y lo llamo gitano porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, lo más aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal”. En todos los poemas se encuentran temas directamente relacionados con las experiencias gitanas en la España de comienzos del siglo XX presentados de una forma bastante novedosa para la época. También puede identificarse buena parte de la imaginería lorquiana, con imágenes y metáforas de fuerte carácter mítico, que en los años 30 se dará cita también en su obra teatral. Este libro de poemas es el más vendido en español en la historia y todos están escritos en octosílabos. A continuación se presentan algunos de ellos:

Romance de la luna luna

La luna vino a la fragua

Con su polisón de nardos.

El niño la mira mira.

El niño la está mirando.

En el aire conmovido

mueve la luna sus brazos

y enseña lúbrica y pura,

sus senos de duro estaño.

–Huye luna, luna, luna.

Si vinieran los gitanos

harían de tu corazón

collares y anillos blancos.

–Niño, déjame que baile.

Cuando vengan los gitanos,

te encontrarán sobre el yunque

con los ojillos cerrados.

–Huye luna, luna, luna,

Que ya siento sus caballos.

–Niño, déjame, no pises

mi blancor almidonado.

El jinete se acercaba

tocando el tambor del llano.

Dentro de la fragua, el niño

tiene los ojos cerrados.

Por el olivar venían,

bronce y sueño, los gitanos.

Las cabezas levantadas

y los ojos entornados.

¡Cómo canta la zumaya,

ay cómo canta en el árbol!

Por el cielo va la luna

con un niño de la mano.

Dentro de la fragua lloran,

dando gritos, los gitanos.

El aire la vela vela.

El aire la está velando.

ROMANCE DE LA LUNA, CAMARÓN DE LA ISLA

Prendimiento Y MUERTE de Antoñito el Camborio

Antonio Torres Heredia,

hijo y nieto de Camborios

con una vara de mimbre

va a Sevilla a ver los toros.

Moreno de verde luna,

anda despacio y garboso.

Sus empavonados bucles

le brillan entre los ojos.

A la mitad del camino

cortó limones redondos,

y los fue tirando al agua

hasta que la puso de oro.

Y a la mitad del camino,

bajo las ramas de un olmo,

guardia civil caminera

lo llevó codo con codo.

El día se va despacio,

la tarde colgada a un hombro,

dando una larga torera

sobre el mar y los arroyos.

Las aceitunas aguardan

la noche de Capricornio,

y una corta brisa, ecuestre,

salta los montes de plomo.

Antonio Torres Heredia,

hijo y nieto de Camborios,

viene sin vara de mimbre

entre los cinco tricornios.

-Antonio, ¿quién eres tú?

Si te llamaras Camborio,

hubieras hecho una fuente

de sangre con cinco chorros.

Ni tú eres hijo de nadie,

ni legítimo Camborio.

¡Se acabaron los gitanos

que iban por el monte solos!

Están los viejos cuchillos

tiritando bajo el polvo.

A las nueve de la noche

lo llevan al calabozo,

mientras los guardias civiles

beben limonada todos.

Y a las nueve de la noche

le cierran el calabozo,

mientras el cielo reluce

como la grupa de un potro.

*

Voces de muerte sonaron

cerca del Guadalquivir.

Voces antiguas que cercan

voz de clavel varonil.

Les clavó sobre las botas

mordiscos de jabalí.

En la lucha daba saltos

jabonados de delfín.

Bañó con sangre enemiga

su corbata carmesí,

pero eran cuatro puñales

y tuvo que sucumbir.

Cuando las estrellas clavan

rejones al agua gris,

cuando los erales sueñan

verónicas de alhelí,

voces de muerte sonaron

cerca del Guadalquivir.

Antonio Torres Heredia,

Camborio de dura crin,

moreno de verde luna,

voz de clavel varonil:

¿Quién te ha quitado la vida

cerca del Guadalquivir?

Mis cuatro primos Heredias

hijos de Benamejí.

Lo que en otros no envidiaban,

ya lo envidiaban en mí.

Zapatos color corinto,

medallones de marfil,

y este cutis amasado

con aceituna y jazmín.

¡Ay Antoñito el Camborio

digno de una Emperatriz!

Acuérdate de la Virgen

porque te vas a morir.

¡Ay Federico García,

llama a la Guardia Civil!

Ya mi talle se ha quebrado

como caña de maíz.

Tres golpes de sangre tuvo

y se murió de perfil.

Viva moneda que nunca

se volverá a repetir.

Un ángel marchoso pone

su cabeza en un cojín.

Otros de rubor cansado,

encendieron un candil.

Y cuando los cuatro primos

llegan a Benamejí,

voces de muerte cesaron

cerca del Guadalquivir.

ROMANCE DE LA GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA

Los caballos negros son.

Las herraduras son negras.

Sobre las capas relucen

manchas de tinta y de cera.

Tienen, por eso no lloran,

de plomo las calaveras.

Con el alma de charol

vienen por la carretera.

Jorobados y nocturnos,

por donde animan ordenan

silencios de goma oscura

y miedos de fina arena.

Pasan, si quieren pasar,

y ocultan en la cabeza

una vaga astronomía

de pistolas inconcretas.

¡Oh ciudad de los gitanos!

En las esquinas, banderas.

La luna y la calabaza

con las guindas en conserva.

¡Oh ciudad de los gitanos!

¿Quién te vio y no te recuerda?

Ciudad de dolor y almizcle,

con las torres de canela.

Cuando llegaba la noche,

noche que noche nochera,

los gitanos en sus fraguas

forjaban soles y flechas.

Un caballo malherido

llamaba a todas las puertas.

Gallos de vidrio cantaban

por Jerez de la Frontera.

El viento vuelve desnudo

la esquina de la sorpresa,

en la noche platinoche,

noche que noche nochera.

La virgen y San José

perdieron sus castañuelas,

y buscan a los gitanos

para ver si las encuentran.

La virgen viene vestida

con un traje de alcaldesa,

de papel de chocolate

con los collares de almendras.

San José mueve los brazos

bajo una capa de seda.

Detrás va Pedro Domecq

con tres sultanes de Persia.

La media luna soñaba

un éxtasis de cigüeña.

Estandartes y faroles

invaden las azoteas.

Por los espejos sollozan

bailarinas sin caderas.

Agua y sombra, sombra y agua

por Jerez de la Frontera.

¡Oh, ciudad de los gitanos!

En las esquinas, banderas.

Apaga tus verdes luces

que viene la benemérita[5].

¡Oh ciudad de los gitanos!

¿Quién te vio y no te recuerda?

Dejadla lejos del mar,

sin peines para sus crenchas.

Avanzan de dos en fondo

a la ciudad de la fiesta.

Un rumor de siemprevivas

invade las cartucheras.

Avanzan de dos en fondo.

Doble nocturno de tela.

El cielo se les antoja

una vitrina de espuelas.

La ciudad, libre de miedo,

multiplicaba sus puertas.

Cuarenta guardias civiles

entran a saco por ellas.

Los relojes se pararon,

y el coñac de las botellas

se disfrazó de noviembre

para no infundir sospechas.

Un vuelo de gritos largos

se levantó en las veletas.

Los sables cortan las brisas

que los cascos atropellan.

Por las calles de penumbra

buyen las gitanas viejas

con los caballos dormidos

y las orzas de monedas.

Por las calles empinadas

suben las capas siniestras,

dejando detrás fugaces

remolinos de tijeras.

En el portal de Belén

los gitanos se congregan.

San José, lleno de heridas,

amortaja a una doncella.

Tercos fusiles agudos

por toda la noche suenan.

La Virgen cura a los niños

con salivilla de estrella.

Pero la Guardia Civil

avanza sembrando hogueras,

donde joven y desnuda

la imaginación se quema.

Rosa la de los Camborios

gime sentada en su puerta

con sus dos pechos cortados

puestos en una bandeja.

Y otras muchachas corrían

perseguidas por sus trenzas,

en un aire donde estallan

rosas de pólvora negra.

Cuando todos los tejados

eran surcos en la tierra.

el alba meció sus hombros

en largo perfil de piedra.

¡Oh, ciudad de los gitanos!

La Guardia Civil se aleja

por un túnel de silencio

mientras las llamas te cercan.

¡Oh, ciudad de los gitanos!

¿Quien te vio y no te recuerda?

Que te busquen en mi frente.

Juego de luna y arena.

PARA AQUELLOS INTERESADOS EN LEER TODOS LOS POEMAS DEL LIBRO: ROMANCERO GITANO

PREGUNTAS SOBRE MORENA CLARA Y ROMANCERO GITANO:

- ¿Qué ocurre en la escena de la película? ¿Cómo se representan los personajes gitanos?

- ¿Qué contraste se presenta entre Trini y Regalito y el resto de personajes en el juicio? ¿Qué tipo de discurso realiza el fiscal de la audiencia?

- ¿Cómo se puede comparar la presentación de los gitanos en los poemas de Lorca con la de la escena de la película? ¿Qué contrastes has identificado?

- ¿Qué temas o símbolos se repiten en los poemas? Identifica varios de ellos y explica qué pueden significar en relación con los gitanos.

- ¿Cómo son los gitanos del “Romance de la luna luna”?

- ¿Cuál es la historia de Antoñito el Camborio? Escribe un pequeño párrafo explicando quién es, cómo se comporta, qué quiere hacer, qué le ocurre camino de Sevilla y qué sucede al final dando detalles según se explican en el poema.

- ¿Qué imagen se presenta de la Guardia Civil en el último poema? ¿Cómo se asocia a los gitanos con el cristianismo?