8: El siglo XIX

CAPÍTULO 8:

EL SIGLO XIX

PRIMERA PARTE

ESTEREOTIPOS GITANOS DEL SIGLO XIX

Con anterioridad al siglo XIX, los gitanos, curiosamente, no habían llamado apenas la atención de los viajeros que buscaban en Andalucía más bien riquezas artísticas y arqueológicas. Así, en el siglo XVIII se valoró especialmente el patrimonio musulmán (“moro”) del país. Los gitanos eran aun por entonces “invisibles”, a pesar de que estos primeros turistas pasearan por barrios que luego serían la quintaesencia de la geografía gitana (Triana en Sevilla y el Sacromonte en Granada); y a pesar de fijarse en bailes considerados “indecentes” (como el fandango) que luego se les asignarían como propios. Fue el siglo XIX cuando sucesivas generaciones de viajeros fijaron en sus escritos (cuadernos de viajes, guías, novelas) y en sus imágenes (óleos, grabados, fotografías) los rasgos de un pueblo que concitó la curiosidad etnográfica y las ansias de autenticidad de la Europa que se autoconsideraba civilizada.

El siglo XIX supuso un paréntesis relativamente generalizado. En Europa occidental no se promulgaron normas abiertamente discriminatorias, y en la oriental se puso fin a su prolongada esclavitud en territorios como Moldavia y Valaquia. Pero no es menos cierto que en otro plano, el del conocimiento experto, el discurso se iba cargando cada vez más de (des)calificaciones que definían a los gitanos como “reptiles humanos”, “raza de delincuentes” o “raza inmoral”. La pujante Criminología asumía a fin de siglo la antorcha de la civilización occidental y se ocupaba de estos (y otros) enemigos internos que habían tenido el atrevimiento de no quedarse en las lejanas tierras del mundo colonial, a una distancia tranquilizadora del buen ciudadano europeo.

Para abordar el estereotipo de “lo gitano” en España, hay que trasladarse al momento iniciático en el que los viajeros románticos europeos –fundamentalmente franceses e ingleses, pero también alemanes, rusos, etc.- “descubrieron” a los gitanos españoles. Decenas de viajeros europeos visitaron y describieron España (y aún más Andalucía) como un lugar especial en la periferia de la modernidad, un país no afectado por el industrialismo y ajeno a la tempestad del progreso; un potencial paraíso donde conocer de primera mano virtudes primitivas y donde vivir (brevemente) con la autenticidad de otros tiempos. El estereotipo romántico, sin embargo, es en mayor grado aparentemente positivo: si los gitanos se caracterizarían por algo, en virtud de la peculiar antropología que se les atribuía, era por resultar instintivamente artistas, amantes de la vida nómada, necesitados del contacto con la naturaleza y -especialmente- por ser radicalmente libres. Una forma de existencia semejante no podía ser más del gusto romántico: la voz de poetas, novelistas, autores de piezas teatrales y músicos varios alimentó el invento con materiales que aun alientan películas y otros géneros actuales. La sobre-exposición es tan extrema que podría decirse que, paradójicamente, pone en peligro de desaparición al sujeto retratado, siguiendo la propuesta estética de Didi-Huberman para otros pueblos o grupos sociales marginados.

Los datos más imprescindibles del estereotipo del gitano español, tal y como se construyó desde Gautier a Dumas, por el lado francés, hasta Borrow o Eliot, por el inglés (y limitando a pocos nombres bien conocidos un listado mucho más amplio), son los siguientes:

- Los gitanos eran un pueblo arcaico, una raza “fósil”, que no había evolucionado con el tiempo, inmune al progreso. Esta consideración genérica, de la que se hacían derivar las características morales y culturales que se les atribuyeron, afectaba a todos los grupos romaníes europeos, aunque para Andalucía no pocos observadores afirmaban que el (supuesto) origen africano de los calé acentuaba su natural primitivismo. Esta raza prehistórica, que vivía aún en cuevas, se mantendría cerca de la naturaleza animal propia del hombre primigenio, con todo lo bueno y todo lo malo que ello implicaba. Así, los relatos que daban por sentado el canibalismo entre los gitanos eran solo la muestra más extrema de una mirada presta a escandalizarse ante lo que se tipificó como una moral licenciosa, especialmente en el espacio sexual. Que los gitanos no hacían ascos a relaciones incestuosas puede encontrarse tanto en la pluma de Dumas –padre- (Impressions de voyage de Paris à Cadix, 1846) como en la de George Sand (La Filleule, 1853).

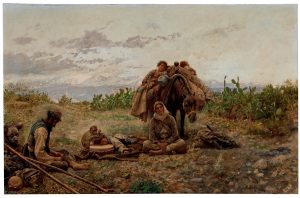

GOYA, Cueva de gitanos, 1808 - El estereotipo romántico, sin embargo, es en mayor grado aparentemente positivo: si los gitanos se caracterizaban por algo, en virtud de la antropología que les era atribuida, sería por su radical libertad. Eran libres, instintivamente artistas, amantes de la vida nómada y en contacto con la naturaleza… Una condición muy del gusto romántico: la voz de poetas, novelistas, autores de piezas teatrales y músicos varios alimentó el invento con materiales que aun alientan películas y otros géneros actuales. Solo óperas “de gitanos” pueden registrarse al menos 64 en el siglo XIX, que extendieron el estereotipo romántico por las principales capitales musicales europeas (Londres, París, Viena, Nápoles, Dresde…), según Lou Charnon-Deutsch (The Spanish Gypsy).

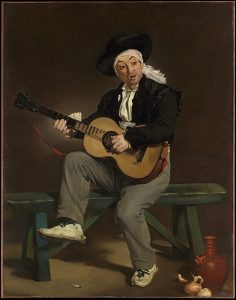

MANET, Cantante español, 1860 - Como en cualquier identidad subalterna, el género atraviesa en más de un sentido el estereotipo gitano romántico. El varón, según los viajeros, se ajustaba hasta la violencia al código de honor de una masculinidad muy estricta. Son “hombres terribles” con expresión de “furor”, según Borrow, o “lobos” apasionados de genio vivo, según Irving Brown:

“They are very passionate and have quick temper. I have seen two Gypsies ready to spring at each other like wolves-and an instant later the arms that were extended to strangle would be about each other’s neck in an embrace (…); their keen sensibility and complete self-expression is that of the child and the artist”. (Irving Brown, Nights and Days on the Gypsy Trail: Through Andalusia and on other Mediterranean Shores). -

Se les quiso ver como representantes de Oriente en Occidente, y, en este sentido, la relación entre el gitanismo romántico y el orientalismo, en el sentido acuñado por Said (y construido en este mismo tiempo), es muy estrecha. En este caso, además, el misterioso origen de los gitanos, como tanto se repetía entonces, colaboró a una mixtificación en la que el Oriente se imponía como marco de referencias. La combinación de atracción y rechazo por aquel “otro” exótico lejano se repetía con este “otro” más cercano, en similar proceso de extrañamiento, y el “conocimiento” de aquel Oriente ayudaba a explicar a este intruso en Occidente. Así, por ejemplo, resumía la viajera inglesa Isabella F. Romer la conexión gitano-oriente que encontraba en Andalucía, con motivo de un baile organizado en su hospedería por Mateo Jiménez, el famoso guía de Washington Irving:

"Colonel H-, who was just returned form India overland, was struck with the similarity existing between these dances and those of the Nautch girls of India and Persia; and I, for my part, found very little difference between them and the performances of the dancing girls I had seen in the Harems of Turkey".

Los procedimientos no disimulaban ser coloniales: la observación, aun admirativa, de los tipos gitanos pasó por múltiples prácticas que creaban subalternidad. De nuevo, los ejemplos pueden multiplicarse hasta el infinito, si se realiza una lectura crítica de libros que recogen recuerdos de viajes, memorias y otras clases de literatura. Pero, quizá, la escena que Dumas registra entre sus apuntes del viaje español que hizo en 1846, pueda ser un resumen magistral de esta clase de prácticas. Dumas entró en Granada capitaneando un grupo en el que figuraban su hijo escritor, Auguste Maquet –conocido en París como “el negro indispensable”- y varios otros artistas. Un compatriota afincado en España, les sirve de anfitrión y reúne para ellos en su casa del Arco de los Cuchilleros a gitanos del Sacromonte. Oigamos a Dumas:

“Desde esa terraza se dominaba la plaza entera, (…) Couturier había hecho tender algunas telas, que hacían sombra sobre una porción de la terraza y dejaban la otra parte al sol. Los gitanos, habituados a un calor casi tropical, debían permanecer al sol; Couturier y su daguerrotipo debían operar en la sombra. También en la sombra debían estar sentados Giraud, Desbarolles y Boulanger para dibujar; Maquet y yo para poner al día nuestras notas, Alexandre para hacer algunos versos en respuesta a otros versos que nos habían dedicado. Los gitanos [debían estar], agrupados en la parte de la terraza expuesta al sol, el padre fumando y tocando la guitarra, las hijas sentadas a sus pies y trenzando sus cabellos, los hijos de pie y acariciando un perro (…)”.

La contratación de gitanos fue haciéndose común, tanto por grupos de turistas que querían asistir a representaciones de bailes organizados para ellos en sus hoteles o en las “gitanerías”, como por parte de viajeros que querían llevarse un apunte a lápiz o, más adelante, una foto como recuerdo típico: parece que fue el fotógrafo Charles Clifford el iniciador de una tradición iconográfica que situaba a gitanos “reales” en escenarios turísticos de belleza legendaria (como la Alhambra), añadiendo así un extra de color y tipismo. En cualquier caso, más allá de la autoría inicial, estamos ante una tradición inventada con la misma aparición de la fotografía en España. Es cierto que el discurso romántico europeo sobre los gitanos españoles no sólo les afectaba específicamente. De forma general, situaba a todos los españoles en un escalón inferior en esa escala de evolución y progreso de la humanidad que se dominaría desde “el norte”. La imagen estereotipada – sensualidad, laxitud, vagancia, apasionamiento, hedonismo -, en la que lo gitano se sumaba a lo moro, se quería ver encarnada de forma especialmente completa en las gentes y formas de vida de Andalucía, pero también se extendía al conjunto de la nación. Es más, en algunos casos, como de forma muy evidente el del mismo Borrow, el discurso crítico sobre los gitanos pudo tener la función fundamental de alimentar el discurso crítico sobre los españoles. Como ha mostrado Lou Charnon-Deutsch, la humanidad aparece en su obra naturalmente dividida en pueblos: el pueblo español, reflejado en sus gitanos, sería en su calidad de católico claramente inferior al inglés, pueblo este último en el que el protestantismo se aunaba con la civilización para definir la mejor antropología nacional.

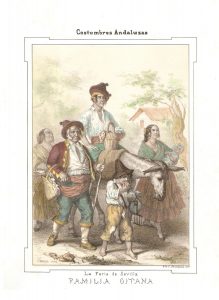

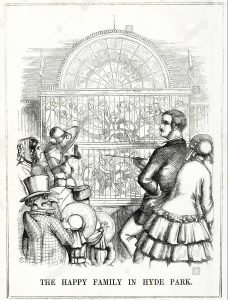

Fuera de suelo español, las Exposiciones Internacionales compendiaron el lugar de los gitanos en España y el lugar de España en el mundo, en paralelo. Ya en la de Londres 1851, una pareja de baile agitanada era el símbolo de una nación situada, junto con otras de parejo exotismo (turcos, rusos, indios americanos…), en la periferia cultural de la Europa industrial y civilizada. Así se resumía gráficamente en la viñeta del periódico satírico Punch titulada “The Happy Family in Hyde Park”. Es cierto que esta representación era una caricatura, pero en las ediciones posteriores se acentuaron ya muy seriamente las tintas de esta operación que hacía de una Andalucía gitana la esencia del espíritu nacional. El pastiche culminó en la exposición parisina de 1900, donde junto a representaciones de baile y cante protagonizadas por gitanos más o menos auténticos, la organización construyó un pueblo-escenario bajo el título “L’Andalusie en temps des maures” que permitía pasear a la sombra de la Giralda (una torre real a la que subir en burro) y ofrecía al público el entrenamiento de escenas flamencas, justas de caballeros cristianos y moros, bodas gitanas…

Todas estas representaciones nos enfrentan a las paradojas de la gitanofilia romántica: bajo la apariencia benévola de lo exótico y potencialmente deseable, se está construyendo una imagen estereotipada del “otro”. La lógica de una alteridad construida en torno al binomio civilización y barbarie cargó sobre los gitanos andaluces el peso de unas imágenes tópicas reduccionistas, que los encerraban en los papeles luego clásicos de torero, bailaora, bandolero, etc. La manipulación franquista de “lo gitano”, elevado a símbolo de la identidad nacional sin que por ello se dejara de despreciar y perseguir a los gitanos reales, acabó por rizar el rizo del estereotipo en el siglo XX.

“El orientalismo constituyó el marco idóneo para enmarcar la otra pasión de los viajeros por Andalucía: los tipos populares. Bandoleros, toreros, bailaoras y, especialmente gitanos, fueron difundidos en un tropel de imágenes perfectamente reconocibles. En 1862, el escritor danés Hans Christian Andersen daba algunas claves para comprenderlo. ‘Cuando, poco más tarde, volví a subir a La Alhambra para una vez más disfrutar de su belleza, tuvimos que esperar también un buen rato: yo y muchos extranjeros. El Patio de los Leones y la Sala de las Dos Hermanas estaban, por orden de su majestad la reina, siendo fotografiadas por un famoso fotógrafo inglés; el hombre se hallaba en plena faena, y no se permitía entrar a nadie por temor a que se le molestase. A través de los arcos reconocimos a toda la tribu gitana que antes viera yo subir hacia allí; les habían mandado llamar para animar los retratos con personas vivas. Habían sido agrupados en el patio; un par de los críos más pequeños totalmente desnudos y dos muchachas jovencitas con dalias en el pelo posaban en actitud de bailar; una gitana vieja, infinitamente fea, reclinada contra una esbelta columna de mármol, tocaba una zambomba, una especie de puchero de tocar, mientras que una mujer gorda, pero aún bastante guapa, vestida con falda de volantes y colorines, tocaba la pandereta. En un santiamén estuvo hecha la foto; imposible describirla; quizá algún día la vea, pero ésta fue, con toda seguridad, la última vez que contemplaba La Alhambra’”. [Viaje a un Oriente europeo, Luis Méndez Rodríguez, Rocío Plaza Orellana y Antonio Zoido Naranjo, 2010].

Escrito por: MARÍA SIERRA, Universidad de Sevilla.

PREGUNTAS SOBRE LOS ESTEREOTIPOS GITANOS DEL SIGLO XIX:

- ¿Cómo describirías el cuadro de la gitana de Madrazo y Garrieta al comienzo del artículo? ¿Qué tipo de persona se representa? Describe los rasgos más llamativos de esta gitana del siglo XIX.

- ¿Qué cambia en la imagen de los gitanos en en el siglo XIX en comparación con los siglos anteriores? ¿A qué se debe este cambio?

- ¿Por qué se dice que el estereotipo es positivo en apariencia? ¿Qué se esconde detrás de la representación estereotipada?

- ¿Cómo es la relación entre los gitanos y la naturaleza según el estereotipo? ¿Qué citas del texto confirman esto?

- ¿Qué diferencias hay entre la representación de mujeres y hombres gitanos?

- ¿Cómo se representa al gitano desde un punto de vista colonialista por parte de autores extranjeros?

- ¿De qué manera afecta también esta visión colonialista a la representación de España?

HORAS ALEGRES.

RAMILLETE DE CUENTOS Y CUADROS DE COSTUMBRES

DON GREGORIO URBANO DARGALLO

INTRODUCCIÓN

Gregorio Urbano Dargallo fue un autor español que se dedicó fundamentalmente a la traducción de novelas francesas, en especial, las de la época romántica y realista, y la edición de colecciones literarias de prestigio. Por ello, pudo traducir al español obras recientes de Dumas, Perrault y otros autores de estos periodos. Además, fue un educador y pedagogo de cierta fama en la España del siglo XIX, sobre todo debido a los libros de texto para niños que publicó y que gozaron de éxito en la escuelas españolas a mediados del siglo. En HORAS ALEGRES: Ramillete de cuentos y cuadros de costumbres, escrita en dos tomos, Urbano Dargallo presenta una serie de historias pintorescas del siglo XIX, llenas de personajes típicos y costumbristas de la España de esta época. Es ahí donde el autor inserta una historia en la que acude como invitado sorpresa a una boda de gitanos, una celebración en cuya descripción narrativa tendrán cabida muchos de los estereotipos desarrollados en el Romanticismo, con clara influencia francesa, y con un marcado carácter de supremacía cultural mediante el cual los gitanos son representados como seres marginales e inferiores que necesitan ser domesticados y civilizados, de la misma manera que otros autores franceses o británicos harían en sus descripciones de visitas por toda España a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, tal y como ha quedado reflejado en este mismo capítulo.

UNA BODA DE GITANOS

COSTUMBRES ANDALUZAS

1847

Tan persuadido estoy de que todas las costumbres, ritos, ceremonias y creencias de todas las sociedades deben ser respetadas y tratadas con suma delicadeza, principalmente por los que profesan otras, como convencido estoy de que si todos los escritos abrigaran[1] este principio de tolerancia, primera virtud que deben tener los hombres ilustrados y fieles narradores de sus observaciones, sólamente nos las dieran a conocer con aquella imparcialidad de que deben estar revestidas[2], se evitarían más de cuatro rencillas y pueriles animosidades[3], que suelen ser de grave trascendencia y que en verdad nada favorecen a la civilización que alcanzamos. Partiendo de tales principios, es de inferirse que, si al presentar yo este mal trazado cuadro de las costumbres de cierta clase ínfima del pueblo bajo de las Andalucías, careciese[4] de los bellos coloridos que han inmortalizado a Larra, Mesonero y Arenas, la culpa será de mi supina[5] insuficiencia, y no en manera alguna por causas mezquinas[6] ni voluntarias. Sirva esta protesta solemne de prefacio ad hoc y vamos a corresponder el encabezamiento de este artículo.

¡Una boda de Gitanos! De esto modo se clasifica cualesquiera reunión, en que el matrimonio es el loco motor, pero reunion desordenada; donde generalmente hablan todos y ninguno calla, donde todos mandan y ninguno obedece, donde todos los protagonistas son rubios como la canela; en una palabra, donde está una sociedad sin pies ni cabeza[7] como suele decirse y… a la verdad que en esto hay su más y su menos; porque bien en la mayor parte de aquellas fiestas se observa esa baraunda[8] y esa infernal algazara[9], también es muy cierto que todo esto lo hacen bajo sus fórmulas ó con un método conocido por ellos mismos, y ya se deja ver, que todo lo que está metodizado debe tener sus reglas: convengo en que este es un modo muy grotesco de guardar reglas, pero cada cual tiene su modo de arreglarse, y aquí debo remitirme al preliminar de este opúsculo[10].

Tuve pues una época en mi vida (y no vayan a creerse por Dios, que soy otro Matusalén), que como dicen los cotorrones[11], daba mis largos paseos por el jardin de los tontos; y como este mágico jardín suministra tanta variedad de flores, yo en vez de arrimarme a alguna de las que poseen esa magnética virtud, de tener a un prójimo en las puertas de una iglesia todo el tiempo que dura la misa mayor, tan solo por obtener una mirada o una señita a hurtadillas de una inexorable mamá, o de escoger la que insensiblemente lo pone a uno de estatua por las esquinas haciendo el oso[12]; me decidí por la que, sin poderlo remediar, me dejaba llevar, por calles y más calles remolqueado por el olfato de unas torneadas pantorrillas o un garbo zandunguero[13]: y como jamás padecí de apostemas, ya conocerán ustedes, si preferiría el suicidio a una declaracion, aunque fuera mas deshonrosa que robar.

Como todas las arriesgadas empresas dicen que son favorecidas de la fortuna, y yo no tenia en las mías más seguridad que aquel adagio de que el si no lo lleva uno consigo, no tardé en convencerme de la veracidad del refrancito; y estas cosas me fueron proporcionando un gusto tan flamenco, que lo mismo era ver una gitana, aunque fuese de aquella rosoñas caracoleras, no podia menos que pararme a escucharla, y confieso, que solo una fisonomia de bruja, con que generalmente se revisten aquellas beldades en la vejez, podría hacerme renunciar a poner en planta mi sistema de persecucion. Sobre gustos no se ha escrito, y con un agito se cura el espanto: adelante.

Había oido hablar mucho acerca de esas bobadas[14], pero como es notorio, que a ningun gaché[15] le es dado el presenciarlas, no sabia de qué ardid[16] valerme para proporcionarme la entrada a una de ellas: la sola idea de hallarme entre tantas gitanillas como generalmente en tales casos se reunen, me arrebataba, me eclipsaba, me endiosaba, (mejor dicho) me engitanaba. Después de mil cálculos, de mil conjeturas y planes, adopté el de hacerme amigo de mi carnicero llamado tío Pepe, a quien gustaba más medio vasito de lo puro[17] que a un sacristán[18] un entierro solemne: el montañés (tabernero) contiguo a su tabla fue testigo de los muchos sacrificios que hice por captarme el aprecio del tío Pepe; ¡qué maldito lápiz tenía el montañés![19]. Ocurrió en aquellos días que entendían en casorio[20], Pezuña con la Camarona; moza de mucha nombradia entre la gente de la cuerda: lo mismo fue llegar a mis oidos tan importante noticia, que me propuse entrar de hoz y coz[21] en el negocio, y honrar tan fausto acontecimiento como testigo presencial. En efecto, principié valiéndome para ello de la ardiente amistad del tío Pepe, a quien me propuse conquistar no sin temer una negativa: ello es que el día se acercaba y nada tenia adelantado, y por mas que yo hacía rodar sobre la boda todas nuestras conversaciones, él mas tuno[22] que yo, se fingía el tonto o no me entendía, y así es que no lograba fruto a tanto palique[23], aunque el maldecido lápiz del montañés aumentaba los guarismos que era un pasmo, y mi desesperación que no era humo de paja.

Llegó la víspera del casamiento; mi paciencia estaba agotada: vista la inutilidad de los preámbulos, me insinué con el tío Pepe, quien segun las pruebas que yo le habia dado, me consideraba como su mejor amigo; y al cabo logré que con un tono de gravedad magistral, me contestase: “Ezas zon cozas mú zagráas… pero, ez osté… y basta: mañana ez er boórrio, encasquéteze la farda mas varil que aviyele (como si dijéramos la ropita de cristianar), que Pepe Azaúra abela muchízimo er pinchichi pa jasele pinchará toico; está osté zervío.”

Como un rayo me dirijí a mi casa, donde estuve (sin mentir) veinticuatro horas zurciendo mi añejo frac[24], aplanchando mi vetusto chapeo y tiñendo mis zapatitos a lo bombé: llegó la hora designada, y con todo este equipaje, y mis mayúsculos foques[25] bien almidonados, me fuí a unir con el tío Pepe, el que ya me aguarda como suele decirse a media vela.

Después de haberme dado las competentes instrucciones sobre lo que debía hacer, y el modo de conducirme en aquella gitanesca festividad, para meter la patata, nos dirijimos a la casa. Al entrar en ella veo que se me antepone el tío Pepe, y empieza diciendo: “Aquí está el amo de toitos loz pueztos é la plasa, y el que vá a zé ahora el fié er mataero[26].” Ya debe suponerse que con esta recomendación a primera vista, y cabalmente con unas gentes a quienes acomoda estar bien con los dueños de las casillas, para proporcionarse la mejor situada, y así mismo con el Fiel[27] del matadero por cosas que ellos allá se saben… no bien la hubieron oido, cuando me saludaron simultáneamente con una salva de aplausos, vivas y sombrerazos que no pudieron menos de arrancarme una risa de corazón, que si no me aprieto las mandíbulas con ambos puños, creo que me hubiera quedado riendo sin ganas toda mi vida.

Bien sea porque iban reconociendo mi estropeada catadura, no muy en consonancia con los dictados que me había dado mi introductor, o bien sea que mi risa los pusiera en ascuas, por ser unas gentes tan de suyo escamonas[28], lo cierto es, que como por ensalmo, todos los semblantes se cambiaron, los aplausos se convirtieron en muecas y visages burlescos, y aquí me tienen ustedes, siendo el blanco de miradas y visiones nada satisfactorias: yo no sabía qué hacerme por inspirar simpatías a aquella familia del Dios Baco[29] y de su consonante aquel de las uñas largas, pues que se entregaron libremente a sus fórmuladas ceremonias: apaciguáronse un poco por último, y la novia apareció con un lindísimo vestido de maja, siendo recibida con estrepitoso palmoteo: guiada por la madrina se sentó en una especie de tálamo[30] colocado de intento al frente de la sala; allí fue obsequiada con mil requiebros vivas[31] y sendos puñados de confites y gragea[32], que la galantería gitanesca hacía llover sobre su virginal persona.

Empezó el baile por los dos sujetos de más edad que había en la sala: no puede decir, por Dios, que ha visto nada bueno en el mundo, quien no vio una pareja que bien podría reunir entre ambos individuos la miseria de siglo y medio, muy almidonados, sin medias y en chancleta, bailando el voluptuoso Zorongo, o el caracteristico Ole; ni tiene una idea del guirigay de los diablos, ni puede alabarse de tener sus tímpanos a prueba de bomba quien no ha sufrido diez minutos siquiera aquella endemoniada gritería de ¡alza; toma que toma! (Geroma) ¡Ezatraca!, mezclada entre el ruido de las palmadas y victores, que arrancaba uno mas feo que Esopo con sus estrambóticas contorsiones.

Aquí baila uno las playeras, allá se deshacen otros con el gracioso arandito, mas acá se desgañita otro cantando la geliana[33], llueven los dulces y las copas se vacían sin interrupción: estaba yo con tamaña bocaza abierta como cerrados hubiera querido tener los oidos, cuando el tío Pepe aprovechando una de aquellos momentos de zambra, se me acercó y dijo: agitánece osté, canela, po la vigen é la zanguztia, que eztá mú eruo! ¡ea¡ jalée eza cuerpo. Pero tío Pepe de mi alma, ¿qué quiere usted que yo haga? ¿por ventura no repara usted esas miradas terribles que me echan? ¿puedo yo hacer mas que estar aqui guardando el equilibrio, no sea que por mano del pecado me vaya a resbalar? “No zea ozte plasnó, zo ezaborío… cante ozte, cante ozte que aquí no se viene a rezá.” Viendo yo que se iba acalorando, y que el influjo de lo que no es agua podía influir en el tío Pepe para que tambien se me rebelase, tomé a buen partido el escoger el instrumento característico, y recordando una muy linda canción andaluza que había oido cantar pocas noches antes a una señorita, me resolví a cantarla. Lo mismo fue oir que ejecutaba un gracioso preludio en la guitarra, cuando de debajo de una mesa salió una voz femenil aguardentosa[34], diciendo: ¡Aquí no ze quieen cozaz é iglezia! ¡Cantares cosio! gritaban otras. Yo que conocí al momento la amonestacion, empecé cuanto antes la siguiente estrofa:

En tu talle no hay engrudos

ni postizos, ni almidón,

y tu terre y pantorrillas

de carne maciza son.

Como quiera que esto no le había yo pronunciado en el estilo peculiar de ellos, no bien hube concluido, cuando a manera de un pronunciamiento general se armaron repentinamente de palos, sillas, botellas y navajas, y a las voces infernales de ¡ajuera el uzia! ¡gacheces a la caye![35] ¡que lo majen![36] Se acercaron a darme un ataque feroz y decisivo del que dejo a la consideración de ustedes como hubiera yo quedado…

Ya es de inferirse el susto que yo me mamaría con tan brusca e inesperada rociada; uno me quería ahorcar con mis mismas tripas, otro me quería desollar vivo como a San Bartolomé, y no faltó (que fue lo que me llegó mas a lo vivo), quien ya hacía cuenta con mi precioso líquido, con el vil objeto de transformarlo en un renglón mercantil, del que jamás escasean en ninguna plaza (de mercado); y aunque yo conocía que todo lo que me decían no lo habían de hacer, no me dejaba por eso de asaltar la triste idea de lo poco que me divertiría cualquiera de aquellas cosillas que me hubieran hecho; por fin el tío Pepe pudo contener aquella gigantesca escisión, y la novia, con sus manos puestas en la cintura y dándole a su cabeza unos movimientos muy gachones se me presenta y como amadrinándome dijo: “Mientras que Curriya la Camarona esté en pié, a osté no le zucée náa, cara é roza” La gracia con que me lo dijo, fue lo muy suficiente para que me quedara tan tranquilo como si nada hubiera pasado; cobré ánimo, me volví a preparar para observar aquel infierno, y deseando por momentos que los novios se retiraran, pues que esa era la parte más lastimosa, según noticias.

Se reanima el jaleo con la juerga[37] que ha cantado el novio, vuelven las playeras, las rondas y otros cantos peculiares, la bulla, la algazara, el tirar los sombreros por alto, y apedrear a la novia con confites[38]: dividense los jaleadores en fracciones, en una bailan todos, en otra rabian algunos; aquí una lindísima gitana (que era el alma de mi negocio), me está volviendo loco con una salerosa tana que está bailando, más allá baila otra los panaderos, y cada vez que abre sus torneados brazos me siento afectado de todo el sistema nervioso, lo que me hace temer un ataque de feresía… y sin embargo de que yo aplaude y disimulaba por otra parte todo lo posible, tanto en beneficio de mi pellejo como por la palabra empeñada con el tío Pepe, no dejaban de regalarme muy a menudo con algunos piropillos como el de ¡ajuera er de la filaelfia! ¡Tum, al de los foque! ¡Al pringón! Pero cuando la cosa se iba engolfando, la madrinita de mi alma que tenía dos ojos como dos soles, los aquietaba diciendo con mucha zandunga que yo corría por zu cuenta aquella noche, y… sepan ustedes que no fue exactamente así, como luego lo verán.

Llegó, pues, la hora de cenar y todos los convidados[39] se convirtieron en criados, todos sin excepción ninguna tuvimos que poner la mesa, y yo pobre de mí, fui el elegido para traer de la cocina todo lo más pesado, que ninguno quería acarrear; así que las gitanas me vieron con el frac cargando aquellos cazolones[40] de arte mayor, y aquellas fuentes por partida doble, aquí fue Troya, una me decía: Mia el zeñó, ¡futraque, larga a eze jilando! Otra me preguntaba con mucha gracia: ¿ez osté é lo oficio, mi alma? Y me arrimaba una zancadilla[41] que en verdad no me hacía maldita la gracia… ¡ay qué cara me costó mi dichosa afición! Por fin se sirvió una mesa tan espléndida como desarreglada, porque han de saber ustedes, que estas bodas, que generalmente duran diez o doce días, las hacen ellos siempre a escote[42], lo que a la verdad no es de muy buen agüero…. y entonces tuve ocasión de observar. ¡Ave–Maria Purísima, qué fisono–suyas[43]! No hay duda en que tan linda como es una gitana joven, tan horrorosa parece cuando vieja: ¿y ellos? ¡qué tragones[44]! lo mismo se engullían un cuarto de carnero, que la tarasca una guinda.

No comian los pobrecitos, no, esto de comer es bueno para la gente, no para los lobos; engullían y devoraban: pues ¿y los brindis? no hablo de su repetición, porque era un brindis continuado que no dejaba de tener alguna cosa de original y característico. ––Zeño Pepe, vaya, que Dioz quiea que mos veamos en er Paraizo terrená!––Compañera, decía Pezuña a la novia, vaya a que er primé chavó que aviyemos, lo ejemos fecho un Pontífise; y otros despilfarros de este jaez, que eran contestados con una esplosion de patadas, puñetazos, gritos y botellazos.––¡Bien por Dioz, venga la otra! ¡zá puñaláa! ¡viva lo gueno! Por un lado tres o cuatro se desafían a cada instante sin salir nunca, mientras que por otro se abraza y se besa todo bicho viviente[45] sin distinción de sexos ni estados: ¡cuánto hubiera yo dado entonces por ser flamenco, aunque me dijeran Macán[46]! Todos gritan y aúllan y se llaman y se interrumpen y se entienden superiores a los demás, y el más guapo y más valiente no es más digno de dar la ley a aquella anarquía de Satanás.

Concluye la cena y en verdad que no había mucho que quitar de la mesa; los líquidos y las tajadas se habían consumido, y lo que no era potable había sido víctima del gitanesco entusiasmo: esto no debe sobrecogeros[47] por cierto, porque cada uno tiene su manera de celebrar y aplaudir, y se aplaude entre estas gentes rompiendo cuanto ha servido para su festín. Levántanse todos los que pueden hacerlo, como Dios les da a entender, y ondeando cada uno un pañuelo en un palo, veo que se llevan a la novia en triunfo, y que me dejan solo: el tío Pepe que ya no se podía tener[48], ni se había acordado más del santo de mi nombre[49], nada me tenía advertido para este caso; yo, guiado de mi natural curiosidad, me fuí con ellos y me interné en un cuarto donde habían entrado todos; diz que el entrar yo allí era una profanación imperdonable, un delito de lesa gitaneria, pero yo confieso que lo ignoraba.

Estaban todos alrededor de una cama, que bien podría contar un siglo de existencia, esto y otros muebles son trasmitidos de generación en generación, y cuantas más bodas han pasado por ellos más valor tienen a sus ojos. La gitana que se casa conserva con el mayor esmero ciertos muebles que recibió de sus mayores para legárselos a la primera hija que se le case; estos trastos son mirados durante su vida conyugal con una veneración que toca en fanatismo; en sus vicisitudes[50] se desharán de todo cuanto posean, pero el ajuar[51] que debe llevarse la hija si la tiene, es un sagrado.

Estuve, pues, atisbando y ví….. y ví tantas y tan lindas cosas, que de tantas y tan lindas como eran son indescribibles. Había yo simpatizado en cierto modo, o a lo menos así me lo creía, con una gitanilla que me tenía robado el corazón, pero a quien mi lengua no había osado decir el fuego que me devoraba… ni el sitio donde yo lo tenia antes que ella me lo robase: (¡pues!) el elocuente idioma de los ojos era el que yo había empleado hacía algunas horas, pero… son las gitanas muy positivistas, y a mí me iba sucediendo, o mejor dicho, me sucedió aquella noche como al herrero que se le olvidó el oficio machacando. Creído que ella me celebraría la gracia, y aun se alegraría de tenerme tan cerca, le toco en el hombro, vuelve la cara, le enseño los dientes, ¡y nunca hubiera hecho tal! Empieza a hacer aspavientos y a llamar la atención de aquellos fariseos, los que al apercibirse de mi presencia, como fieras se asieron de mi persona, y no parecía sino que cada uno de aquellos malditos quería arrancarme una de mis extremidades: con los ojos desencajados y babeando como hidrofóbicos, gritaban: ¡Un gaché! ¡El del futraque! ¡El don Naide! ¡Po la ventana! gritaba uno. ¡Po la calera![52] otro; y en medio de este conflicto, que ni aun excusas podia dar entre aquella infernal griteria; en medio de aquel justo tributo que estaba pagando mi insensata curiosidad, derramé la vista para ver si encontraba un consuelo en los ojos de mi madrina, y cual sería mi pesar al reparar que ya no podía ampararme; ya no estaba en pié, requisito que me indicó cuando me ofreció su protección: estaba ACOSTADA.

Sin la menor piedad me agarraron entre toda aquella turba multa, y me zambulleron[53] por una ventana que daba a la calle, con la misma escrupulosidad de conciencia que si me hubieran arrojado en un colchón de plumas, (la fortuna que era baja[54]). Cuando me encontré en la calle mirando para donde había de tirar, oí como aquellos malditos me despedían cantando el Mambrú[55].

Ya ven ustedes cómo mintió la que dijo que yo corría por su cuenta aquella noche. Al día siguiente envié a un muchacho por mi único sombrero que se había quedado allí, y volvió diciéndome que ya tenía otra aplicación, no muy limpia a lo que yo creo, pero que nunca he llegado a averiguar positivamente. Ven ustedes como me vino a dejar aquella dichosa flor: estropeado, escarnecido[56] y… ¡sin sombrero!

Texto editado por: Antonio M. Rueda y Sarah McKay, Universidad de Washington.

PREGUNTAS SOBRE “UNA BODA DE GITANOS”

- ¿A qué se refiere el narrador en el primer párrafo al hablar de tolerancia? ¿Crees que él se muestra tolerante en su relato sobre los gitanos?

- ¿Por qué quiere el narrador ir a la boda de gitanos? ¿Cómo consigue acceder a la boda?

- ¿Cómo es recibido el narrador en la boda? ¿Por qué?

- ¿Cómo define el narrador a los novios? ¿Qué le llama más la atención? ¿De qué manera describe a los demás invitados a la fiesta?

- ¿Por qué le piden los gitanos al narrador que se marche de la boda? ¿Cómo lo amenazan? ¿Cómo reacciona la novia?

- ¿Qué acción producto de la curiosidad lleva a cabo el narrador que supone su expulsión de la boda? ¿Por qué crees que ocurre esto?

- ¿Qué características del estereotipo gitano aparecen en la obra? ¿Piensas que alguna de estas características son específicas del nuevo siglo y que no aparecían en los textos anteriores?

LECTURA DE LA PRIMERA PARTE DEL CAPÍTULO:

La gitana – Los españoles pintados por sí mismos – Siglo XIX

SEGUNDA PARTE

LOS GITANOS Y LA MÚSICA

Si hay algún pueblo que está especialmente unido a la música, ése es el pueblo romaní. Allá donde se han asentado, desde el Rajastán hasta Persia, desde las llanuras moldavas hasta el Caúcaso, desde Grecia hasta Rumanía, Hungría, los Balkanes o España, las comunidades gitanas, aun viviendo dispersas -sin especiales contactos entre sí-, históricamente han sido y siguen siendo destacados protagonistas de música popular. Los rom tienen en la música casi como un segundo oficio, y aunque esta habilidad tenga que ver fundamentalmente con la cultura, con el estilo de vida y la educación, a nadie le resulta exagerada la afirmación de que son músicos ‘por naturaleza’. En España lo refleja el dicho popular de que el cante y el baile lo llevan en la sangre.

De entre todas las músicas romaníes que han llegado a adquirir personalidad propia, sin duda el flamenco es una de las más características y representativas. El flamenco es hoy día conocido y disfrutado internacionalmente. Si hubiera que destacar algo del flamenco que lo diferencia de otras músicas gitanas a primer golpe de vista (o de oído), quizás haya que buscarlo, más aún que en el cante, en el toque de la guitarra flamenca y en el baile flamenco a solo. El flamenco no se explica del todo afirmando que es un ‘arte gitano’: nosotros afirmamos que es al cincuenta por cien gitano y andaluz. Es una particular reelaboración gitana (o de estética ‘gitanista’ construida sobre la ‘andalucista’) de un patrimonio musical que es andaluz en su esencia. De lo que no dabe duda es de que sin los gitanos en Andalucía, hoy podríamos encontrarnos con el baile bolero español (que tiene una fuerte componente andaluza); con el género canción española o copla (también con una fuerte impronta andaluza); incluso contaríamos con los bailes tradicionales de tipo y origen andaluz: sevillanas, malagueñas, verdiales… Pero todo eso es folklore, y no arte flamenco. Sin la fundamental aportación gitana, quizás tendríamos otro tipo de flamenco, más light, con menos duende, más cercano a la copla, al folklore o al baile bolero. El estudio del papel jugado por los gitanos en la elaboración del flamenco, se está ampliando y replanteando en la actualidad, entre otras cosas con nuevas referencias al proceso de asimilación de lo popular español por parte de los gitanos, y de lo gitano por parte de la población no gitana.

Por lo que se refiere al baile y danza de los gitanos, las fuentes literarias de la primera época (siglos XV y XVI) son parcas. En ellas aparecen referencias genéricas como ‘cantar a lo gitano’, ‘bailar a lo gitano’… Por ejemplo: “se ha de cantar con panderos y sonajas, al modo de los gitanos”. Pero esas referencias en realidad nos transmiten una interesante información: más que de un repertorio específico, los gitanos comenzaron a hacer gala desde el principio de un estilo de canto y baile que al resto de la población les resultaba al menos parcialmente familiar. Lo cierto es que ya en esa época los gitanos comenzaron a gozar de aceptación como músicos en eventos fiestivos, bailando acompañados con tamboriles, panderos y sonajas. En las danzas del Corpus, se citan danzas de gitanos junto a otras de negros, españoles, turcos. En Granada, donde los moriscos bailaban en honor del Santísimo Sacramento, los gitanos primero compitieron con ellos y después de la expulsión de 1610, los sustituyeron definitivamente. Pronto surgió la moda y la imitación de los usos gitanos, llegando a convertirse en un tópico en la literatura menor (sainetes del siglo XVII, tonadillas del XVIII, teatro de tema andaluz del XIX).

Lo que cabría designar como bailes gitanos pre-flamencos (siglos XVI y XVII), con frecuencia son danzas solistas de gitanas, o danzas de grupo en el que destaca una solista. En esta época todavía hacen sólo acto de presencia puntual con bailes de exhibición en fiestas locales o ferias, en posadas o incluso en casas particulares, a donde acuden a cambio de dinero. Esto ya era así en época de Cervantes, y probablemente desde que llegaron. Prácticas similares son inmemoriales entre los gitanos. Pero ya entonces, los gitanos exhiben bailes ‘nuevos’ para los españoles. Ahora bien: la novedad o atractivo parece haber estado en la manera distinta, novedosa y exótica de interpretar bailes ya conocidos, formas tradicionales del folklore peninsular, de la música popular. Los gitanos habrían [30] aprendido y transformado estas músicas y bailes muy tempranamente. Aplicando lo que sabemos de la práctica romaní en otros lugares, las interpretaban de una manera especial que en realidad es reinterpretación. Como observa Leblon, lo que cantaba Preciosa no eran ni más ni menos que villancicos, coplas, romances. Y lo que bailaba eran seguidillas, zarabandas… pero interpretadas “a la manera gitana”. El mismo Cervantes escribió en La Gitanilla que los poetas profesionales solían escribir romances para venderlos a gitanos y a ciegos. Hugo Schuchardt observó lo siguiente:

"Cervantes llama a su Preciosa “la más única bailadora que se hallaba en todo el gitanismo” (...) pero si ésta era rica en villancicos, coplas, seguidillas, zarabandas, otros cantos y sobre todo romances que se los procuró y buscó por todas las vías que pudo (...), puede que esto mismo haya sucedido de igual modo en épocas posteriores".

De lo que no hay duda es de que las danzas gitanas eran por lo general muy aceptadas por el pueblo. Los rom han cultivado ‘desde siempre’ la danza a sólo, sobre todo (aunque no en exclusiva) de mujer. Leblon ha observado que las danzas cíngaras de otros países presentan ademanes muy orientales de los brazos, el zapateado y las palmas. Por otra parte, en Andalucía sabemos de una antigua práctica de danzas de exhibición, con protagonismo de los crótalos, palmas e incluso zapateado, aunque quizá no tanto del braceo sinuoso. Están ahí las referencias a las bailarinas gaditanas, famosas en la Roma del siglo I. También tenemos como referencia los bailes americanos de ascendencia española, como la marinera, la cueca o la zamacueca, bailes de pareja pero con una componente importante del zapateado de exhibición solista. Si la exhibición solista y el zapateado en el baile eran conocidos en Andalucía antes de la llegada de los gitanos (posiblemente dentro de los bailes de pareja, como sucede en diversos lugares de América), no es menos cierto que desde el siglo XVI en adelante las referencias a danza solista (no integrada, como el zapateado, en un baile de pareja) son prácticamente siempre referidas a los gitanos. Por tanto si la componente de baile a sólo de exhibición artística no fue aportación exclusiva de los gitanos, sí que habrían sido ellos quienes le imprimieron un nuevo y definitivo impulso en época moderna, al tiempo que un particular estilo. Impulso y renovación estilística que ha heredado el baile flamenco.

En Andalucía, conforme avanza el siglo XVIII, las danzas solistas de gitanos las encontramos cada vez más dentro de un particular tipo de reunión festiva muy andaluza y sedentaria: los tradicionales bailes de candil, cuyo elemento más característico era el baile de pareja, de galanteo. Pero justo allí donde la presencia gitana va siendo significativa, nos encontramos con una mayor presencia de danzas solistas (más de exhibición artística que de galanteo). Esto comienza a observarse sobre todo a partir del último tercio del siglo XVIII y el primero del siglo XIX. Viene a ser como una segunda fase de la evolución del baile gitano, consecuencia de un mayor grado de sedentarización e integración social de los gitanos en Andalucía. El cambio sin duda que no fue radical sino progresivo, como puede comprobarse en algunos textos (p.e. el Libro de la gitanería de Triana en los años 1740…, por el que sabemos que la gente buscaba a los gitanos de Triana -lugar cardinal de la gestación del flamenco- para distraer el ocio con bailes de gitanos). Un siglo después contamos ya con la primera fiesta propiamente flamenca de la que tenemos cumplida referencia en Un baile en Triana, del escritor costumbrista malagueño Serafín Estébanez Calderón.

Andalucía es la región de España donde más gitanos se han asentado y donde más se han integrado con el resto de la población. Entre los siglos XVI y XVIII experimentaron un intenso proceso de inculturación especialmente en Andalucía occidental, y más en determinadas localidades de las provincias de Sevilla y Cádiz. Sobre esta especial identificación entre gitanos y andaluces, Hugo Schuchardt escribió en 1880 que además de haber adoptado un sinfín de oficios sedentarios, “se acomodaron tanto a las tradiciones populares andaluzas que (…) han conservado el traje de los andaluces más tiempo que estos mismos”. Cabe afirmar que aunque no supiéramos mucho de las circunstancias históricas de este proceso, el ‘resultado final’ está ahí: un grado de sedentarización e inculturación significativo, reseñado con frecuencia por viajeros, desde el siglo XVIII. Esta sedentarización vino propiciada por una particular aceptación de la población –en comparación con la de otras zonas de Europa y aun de España-, por la complicidad de las autoridades locales, y por la protección que –bien es cierto que como a leales sirvientes les brindó la nobleza, particularmente en tierras de Andalucía Occidental.

Los censos de gitanos de 1784 y 1785, muestran que las localidades que más número de gitanos albergaban eran Sevilla y su provincia y Cádiz y localidades de su provincia como Jerez, Arcos, Sanlúcar, San Fernando y los Puertos. Todas ellas, localidades con especial tradición flamenca. Pero siendo éste un dato importante, lo es más saber los lugares donde su integración fue más efectiva. Da que pensar lo sucedido a propósito del Prendimiento General de 1749, por el que todos los gitanos fueron confinados a la fuerza en grandes establecimientos públicos y empleados en trabajos forzados. La tremenda disposición regia, contenía no obstante una cláusula humanitaria por la que se permitía que, una vez apresados los gitanos, podrían ser liberados todos los que fueran reclamados por las autoridades locales (alegando ser de utilidad pública). Del porcentaje de gitanos reclamados por sus lugares de origen, el 79% de los que salieron del Arsenal de la Carraca fueron de las provincias de Sevilla y Cádiz. Más de las tres cuartas partes de los gitanos sevillanos apresados en 1749 habrían sido liberados mediante un certificado de buenas costumbres y utilidad pública, entretanto que en provincias como Granada fueron en torno al 20%, y en Córdoba el 30%. Se concluye que una buena parte de la población gitana de Andalucía Occidental, volvió a su anterior situación gracias a la complicidad de la población y de las autoridades locales.

Aunque algunos hayan querido explicar el flamenco como la expresión patética del dolor de un pueblo perseguido, parece que le debe mucho más a este encuentro histórico entre andaluces y gitanos. La reivindicación del flamenco en su conjunto como patrimonio exclusivo de la comunidad gitana de la región andaluza, tiene tan poco sentido histórico como la reciente reivindicación (política) en orden a que el flamenco sea considerado patrimonio exclusivo de Andalucía. En la actualidad podemos afirmar con satisfacción que tanto el flamenco en particular como la música gypsy en general, es un patrimonio musical de la Humanidad, aunque tan cierto como esto es que existe una gran diversidad de tradiciones musicales a las que podemos calificar de gypsies, y que cada una de ellas entronca a su vez con las diversas tradiciones musicales de países o regiones singulares.

Texto escrito por: Miguel Ángel Berlanga, Universidad de Granada

Si te interesa el tema, puedes leer el artículo completo de Berlanga sobre los gitanos y la música con sus correspondientes notas y bibliografía en: Los_rom_y_la_musica_Los_gitanos_y_la_mus.

LA MÚSICA GITANA

UN pueblo es también su música, e incluso en las comunidades más austeras y primitivas —por ejemplo, entre los más dispersos y alejados núcleos esquimales de población— hay, como nos ha relatado F. Lersch, cantos, melodías o ritmos integrados a la vida cotidiana. Al referirme al pueblo gitano, no se me ocurre hablar de primitivismo y sí me calzan otros sustantivos: ancestralismo y atavismo, que son cosa muy distinta. Diria incluso que opuestas al primitivismo. A este corresponde un alma (individual o colectiva) elemental, dueña de un concreto y reducido cuadro de memorias, al que obedece muy en directo un codigo de costumbres no menos elementales. Se canta esto o aquello para cobrar la pieza de caza, desearle al muerto una buena travesía o celebrar el final del hambre. Y se canta sin mas implicaciones culturales: porque se cantó siempre. No así en el caso de la música gitana, dotada también de aplicaciones práctico-rituales, como en el ejemplo español de la nupcial «alborea», pero fundamentalmente liberada, autónoma, con una tradición y un ser propios que se patentizan en todas sus manifestaciones y geografías. La música gitana es, pues, un hecho cultural independiente, de la que se practica en Hungría, en España o en Centroeuropa y al margen de que se apoye en melodías y expresiones de acarreo gitano, o bien adoptadas y adaptadas a sus módulos.

Esta realidad implica una madurez cultural desarrollada y nada primitiva, llena de rasgos ciertamente antiguos y atávicos, pero también de un largo pasado en continua evolución, que ha podido conservar parte de su perdido carácter originario aunque asimismo haya acusado las vicisitudes, experiencias y progresos de una historia en marcha y bien movida. La Historia, con mayúscula, del pueblo gitano. Una Historia marcada por una forma de vida tan esencial como obligada: el nomadismo. La vida errabunda del pueblo gitano tiene una duración situada entre once y doce siglos, y aun sobrevive. Se pierde aceleradamente, es verdad; en España es ya muy contado el numero de gitanos nómadas, que hace solo medio siglo abundaban en los campos, costas y caminos españoles. A la dureza, injusticia y racismo de las leyes imperantes en España contra los gitanos (desde antes de los Reyes Católicos y suavizadas solo en breves e infrecuentes periodos) hay que unir, cara a la desaparición del nomadismo, la transformación apresurada del país, su rezagada, pero intensa incorporación a una economía y a unas pautas de conducta que, arrinconando las tradicionales formas de vida, dificultan ya hasta el extremo el nomadismo secular; este solo es «ejercido» hoy en España, al viejo modo caminero y según reciente y aproximado cálculo, por un número comprendido entre mil y mil quinientos individuos, cifra que aun tiende a disminuir.

Pero la música gitana no se ha forjado ni se esta forjando en nuestros días, sino en muy pequeña medida. A su núcleo y a sus características tradicionales hay que buscarlos retrocediendo en el tiempo y en el espacio, recorriendo a la inversa el milenio largo de su viaje indoeuropeo: atendiendo a su nomadismo y sumando a él las viejas pautas y motivaciones de su India de procedencia. En España nos parece hallar un panorama musical gitano absolutamente distinto al de los gitanos de otros países europeos y latinoamericanos. Aquí, la capacidad creativa musical del pueblo gitano llega a su más alta y despojada expresión. Y llega a ella a través del flamenco. Para que esto sea posible, el nomadismo deberá decaer, convertirse en sedentarismo. El flamenco es sedentario, básicamente sedentario y no errante; es, en sus más puras y persuasivas formas, una expresión de gente machacada pero arraigada. El carro, la caravana y la efímera magia de la hoguera a la intemperie no condicen, no pueden condecir, con el desgarrado y pensativo sosiego del cante jondo. El cante jondo tiene calles, patios, puertas y techos, aunque sean terrizos, no prados, bosques ni riberas de rio deshabitadas. Solo a partir de un afianzamiento, y muy largo, de los gitanos en las ciudades y los pueblos de España —de la mitad sur, sobre todo—, solo bien asentadas las «gitanerias» o antiguos barrios gitanos, de los que son temprano y mayor ejemplo los de Sevilla y los de Cadiz, empezamos a oír hablar de los grandes géneros gitano-flamencos, cuya fuerza ha llegado hasta nuestros años: no antes de las ultimas décadas del siglo XVIII y primeras del XIX. Precediendo a esas fechas no es posible pensar seriamente en el flamenco tal como entendemos la palabra, que parece muy anterior al concreto hecho folklórico que ahora designa. Una invocada y bastante razonable tesis del musicólogo Carlos Almendros, identifica la palabra «flamenco» en las acotaciones de un libro eclesiástico de coros del siglo XVI, ya que las mejores voces solían ser de cantores de Flandes; el pueblo traspuso el vocablo para nombrar elogiosamente toda clase de cantores y cantos de calidad, incluidos los populares.

La condicion lamentosa de los grandes cantes y toques gitanos no es sino un fruto de la dura, dilatadísima y discriminatoria persecución de que la raza ha sido objeto en España. No nos consuele de ello el hecho de que en ocasiones y en otros paises —Alemania, Inglaterra, etc.—, se haya llegado aun mucho más lejos. Que cada palo aguante su vela; la nuestra chorrea sangre. La grandeza del mejor arte flamenco es la de su tragedia interior, una tragedia colectiva que se expresa individualmente, así como la sencilla alegría de los cantes menores es, en el fondo, la de la fiesta de muchos, por más matices personales e inimitables que le preste determinado creador o interprete. Pero claro que, como a todo arte verdadero, no puede contemplarse al flamenco solo como a una mera destilación social. Lo es. Pero es mucho más. Tengo, aunque agujereada de dudas, la castigable pretension de haber divisado una probable línea de la historia flamenca, y tengo a los gitanos por sus máximos potenciadores y, en buena parte, tambien autores. Lo que atribuyo a los gitanos es la parte mejor del flamenco, no su totalidad ni en cuanto a ejecutantes ni en cuanto a procedencias; hay mucho flamenco —artistas, géneros— no gitano, e incluso nombres de payos que andan codo a codo, y con todo merecimiento, junto a los grandes medallones morenos de la galena flamenca histórica y actual.

Los gitanos llegan a la Peninsula. Hallan aquí el término de su vagabundaje continental por Asia y Europa, y España «les suena», les restituye en parte el Oriente al alcanzar el cabo de Occidente. Son perseguidos porque vagan y al revés: vagan porque son perseguidos; muchos, muchísimos de los que pueden, se van estableciendo. La salsa de su antiquísimo caldero musical va bañando e integrándose cuanto alcanza. Y en el sur de España alcanza mucho: restos evolucionados —ritmos, instrumentos— de la Antigüedad romana; incorporaciones árabes, judías, castellanas, negras; recientes creaciones autóctonas… «Demasiao». Harán falta siglos, y de no andar a trompicones de comarca en comarca, para que todo ese ingente material musical pueda ser asimilado, unificado, reconvertido en algo —el arte flamenco— tan coherente, firme y vario como un tejido de hebras diferentes y bien concertadas. Las escenas de cantos y bailes gitanos descritas por Cervantes y otros autores del Siglo de Oro nada tienen que ver con las que nos describen un Estébanez Calderon —que se asoma al XIX— o un «Don Preciso». Las primeras quedan en las antipodas del flamenco; las segundas están de lleno en él, son él: han sido necesarios esos años (e incluso un buen periodo secreto y celado, como placentarios, en que la música gitano-andaluza no se mostraba, sino en la intimidad gitana) para la madurez y la consumación del hecho flamenco, de la compleja síntesis cultural en que el flamenco consiste. Un tanto aventuradamente, varios de los cantes matrices podrían ubicarse en la Sevilla del siglo XVIII: debla, toná, siguiriya primitiva: todos ellos, de indudable, de inexorable asunción gitana. Sin perder color, el grueso del arte flamenco fundacional y creativo pudiera luego trasladarse quizá, por este orden cronológico, a Cádiz y a Jerez de la Frontera, la mas reciente, y acaso hoy la mas solida, de las tres grandes Mecas flamencas.

La Edad de Oro del folklore musical gitano-andaluz es situable entre 1850 ó 1860 y 1920 ó 1925. Al café de cante, impulsado por Silverio Franconetti, le debe la historia flamenca mucha más gloria y muchos más logros que al arte en escenario grande, modalidad sustancialmente debida a don Antonio Chacón. Obsérvese el sentido empresarial y practico de ambos genios del cante que, no siendo gitanos, sin las inhibiciones psicológicas y económicas, explicabilísimas, de los gitanos, convirtieron al flamenco en materia comercial, con todas las ventajas e inconvenientes que de ella debían derivarse y en efecto se derivaron. La nomina de artistas que surtieron ambas manifestaciones, café flamenco y teatro flamenco, fue abrumadoramente gitana en el primer caso y, al decaer con el segundo el intimísmo y la pureza, ya no tan señaladamente calé; caricatos, ambiciosas muchachitas de la clase media provistas de una buena glotis y un buen tipo, angelicales mozos de vozarrón, invadieron las tablas antes de, después de o junto al descolocado y maravilloso cantaor o bailaor gitano, falto de aquellas brillanteces para mil personas «sentás en esa cosa tan grande», como decía Curro Frijones, entre asustado y despectivo, de los teatros. El café de cante es muy otro asunto: sus dimensiones concuerdan con el gitano y con sus atavicos espacios flamencos se prolonga en las sesiones de «arte y ensayo» de las reuniones posteriores al cierre del establecimiento; se desplaza a ahogados cuartitos en los que el alba atraca como un velero rosa y siempre como por sorpresa: la hora en que un preciso combinado de buena intimidad, alcohol, cansancio, bienestar, sabiduría y grados emotivos pueden desencadenar el mitico momento del duende. El duende. Cosa gitana. Los payos tienen el suyo: una buena copia, no más. No la indescifrable, irrepetible, espeluznante ocurrencia cantaora del gitano. El café de cante sí fue un positivo caldo de cultivo para el arte flamenco-gitano. Pero no el mejor.

Cuatro son, en la cuenta de Ricardo Molina y Antonio Mairena, los cantes básicos o primitivos: las tonás —que comprenden varios estilos y se cantan sin guitarra—, las siguiriyas, las soleares y los tangos flamencos. Buena parte de las tonás fue creada en las cárceles. O en su turistica prolongación: los trabajos forzados:

Sacan a cuarenta hombres

de aentro[57] de La Carraca

y el trabajo que nos dieron

fue sacado[58] piedra del agua.

El genero siguiente en patetismo es la siguiriya, aunque una de las mas antiguas que se conocen, la de Manuel Molina (siglo XIX), no sea carcelera sino amorosa. Es esa hermosura de tercios imposibles y que requieren, para ser sacados sin miseria ni alivios, tres quintales de pulmón, de cuerdas vocales y de sentir calorró que no los haga quedar atenorados y declamatorios:

Perdona por Dió

que otra gitana s'ha llevao las llaves

de mi corasón.

Tambien las hay de «trena[59]»:

Camisa en mi cuerpo

no me he de poné

hasta no verme con mis niña chica

juntito otra vé

Las soleares, otra playa innumerable de modos y maneras. Cortas y fulgurantes o arrastradas y meditativas, luminosas u oscuras, confidenciales o gritadas, apesadumbradas o rientes (no muchas), duras como de madera de olivo, saladas de marisco o aireadas, curtidas por los soles y ventolinas de la sierra. Las más antiguas soleares que se conocen pudieran ser las de Paquirri El Guante, gaditano[60] despachado por un marido celoso, y sorprenden por su aire vivo, enérgico pero desenfadado, como el de un cante «de atrás», para acompañar un baile. Ni su promotor lo fue ni debieron estas soleares ser de puro tronco gitano —la excepción confirma la regla—, ni lo es su más reconocida letra:

Entre los cañaverales

los pajaros son clarines

al divino sol que sale,

El tango, de andares ligero, tira claramente a la fiesta y al bullicio; a muchos de ellos se les ve la familia «soleaera». En sus amplias variedad, gracia y belleza, el tango gitano es, con seguridad, el instrumento menos importante del «cuarteto clásico». No enteramente falto de instantes dramáticos, su carácter, más aun que su marcadísimo acento cale, nos los ha sugerido mas de una vez como posibles muestras festeras, muy evolucionadas, de los tiempos nómadas. Tuvieron y siguen teniendo descendencia (recientes invenciones «atangás» de Enrique Morente, de Lole y Manuel, de Paco de Lucia), y su prole mas ilustre y saludable fueron los «tientos», creados o lanzados a finales del pasado siglo por «EI Mellizo» sin otro cambio fundamental que el de cantar despacio lo que iba aprisa, dando así entrada a tercios reflexivos, felizmente contagiados de aires jondos[61]. En ellos, en los tientos, hasta se instalaron, y no a presión, sino con toda naturalidad, algunas de las viejas, terribles letras carcelarias, con la sombra de las ceras y el fantasma de la sentencia a muerte recorriéndolas:

Me metieron en capilla

y me pusieron delante

del Cristo de las nagüillas.

El panteon supremo del arte flamenco arroja, sobre todo, en cante y en baile, uno o dos nombres no gitanos por cada diez que si lo son. Se inicia con un enigma: el de Tío Luis El de La Juliana, caló, desde luego, y sigue con los de un gaditano y un portorrealeño[62], «EI Planeta» y «EI Fillo», no menos gitanos, afincados en Sevilla entre el XVIII y el XIX, y netos representantes de los primitivos estilos trianeros. La linea maxima pudiera saltar de ellos a los desequilibrados y lucidos Enrique «EI Mellizo» (Cadiz, 1848-1906), Manuel de Soto Loreto «Manuel Torre» (Jerez, 1978 – Sevilla, 1933), y la firme personalidad de Pastora Pavón «Niña de los Peines» (Sevilla, 1890-1969). En el franquismo, maestro de máximas purezas es «Antonio Mairena», y de turbias genialidades e intuiciones lo fue «Manolo Caracol», sevillanos ambos. Pero la estrepitosa celebridad de estos artistas, una celebridad trascendida hoy o ayer a las calles, a la literatura o a estudios musicológicos de altos vuelos, extranjeros y nacionales, no significa una rotunda superioridad de todos esos nombres sobre los de otros creadores o intérpretes, cuyo prestigio no rebasa hoy apenas los círculos de la afición entendida o los de su pueblo y comarca.

La música gitano-flamenca tiene en sus Beethovens y sus Mozarts populares toda una difusa y complicada teoría melódica, jamás formulada y siempre intuida. «EI Mellizo» habló de que «muchas veces hay que sujetarse y al mismo tiempo desmandarse cantando: ¡tó[63] junto y no por separao!»; Manuel Torre aludió a los «sonidos negros», de color negro: «Lo que tiene sonios negros, tiene duende». Y es quiza en uno de los cantes impropiamente tenidos por «chicos» donde el temperamento cantaor gitano se produce con mayor nitidez y con mas inconfundibles trazos: las bulerías. Ocurre con ellas como un todo; su valoración no puede quedar dada por el genero, sino por el intérprete. El instrumental de la musica gitano-flamenca se limita a la guitarra. Sus restantes elementos están en las manos mismas (las palmas y los «pitos» o chasquidos de dedos), ya que a las antiquísimas castañuelas hay que considerarlas

como pertenecientes al acervo mediterráneo oriental-grecolatino. Los refinamientos y riquezas musicales de la guitarra flamenca han de ser situados en el siglo XX o, cuando más, muy al final del XIX; hasta entonces, la guitarra apenas si excedió el papel de un instrumento de percusión rítmica, limitándose a llevar el compás y a algún insignificante floreo. En solo unos decenios, la guitarra flamenca, dejado ya a un lado su papel de simple acompañante, sube a las alturas creativas que hoy le conocemos, hasta las grandes salas de conciertos y, favorecida por las comunicaciones de nuestro tiempo, la música gitano-andaluza extiende por el mundo su difusión, afición y aprendizaje (solo en Japón se calculan hoy en 300.000 los alumnos de guitarra flamenca, de entre los que salen muchos consumados ejecutantes, acompañantes o solistas). Esta actual internacionalidad del flamenco puede producir, al margen de sus significaciones colectivas, los más curiosos hechos: con artistas españoles, pero con oyentes daneses y en un ambiente como de reservado de taberna andaluza secular, fue en Copenhague, cerca de la Kogens Nytorv, donde he vivido una de las mas netas y enduendadas reuniones flamencas de que hago memoria; la única grabación conocida de «rosas», bella y desaparecida modalidad del amplio grupo de las cantinas (en el que también figuran las alegrías, mirabras, romeras, etc.), esta en un disco realizado en los Estados Unidos por Vicente Escudero; en Buenos Aires, cierta sonada final del mas popular concurso televisivo o radiofónico, provisto de una bolsa muy alta y ventilado cara al publico, verso sobre aspectos especializados del flamenco, y su ganador invirtió todo el importe del premio en editar y lanzar una serie de fascículos a todo color para la divulgación de este arte…

Consumidos el tiempo y el espacio, solo nos queda advertir al lector acerca de la condición casi telegráfica de estas notas. El de la música gitana, en sus realidades foráneas o nacionales, es un tema de libro; una discreta aproximación a él en estos breves párrafos puede pecar de todo. Menos de fácil.

Texto escrito por: FERNANDO QUIÑONES, musicólogo y escritor.

LECTURA: “Un baile en Triana” (1847) de Serafín Estébanez Calderón

PREGUNTAS SOBRE “LOS GITANOS Y LA MÚSICA” Y “LA MÚSICA GITANA”:

- ¿Cuáles son los orígenes del flamenco según estos dos textos? ¿Cómo se forjó su comienzo?

- ¿Cómo era de diferente el flamenco en sus inicios en relación al flamenco más moderno? ¿Qué aspectos importantes fueron cambiando? ¿Cuáles son los instrumentos musicales del flamenco?

- ¿Qué relación existe en el flamenco, los gitanos y Andalucía? ¿Cómo nos ayuda el flamenco a entender esta relación?

- El atavismo es un comportamiento que promueve la persistencia de comportamientos del pasado. ¿Por qué se habla del flamenco como una música ancestral y atávica?

- ¿Por qué se dice que el flamenco no es nómada sino sedentario? ¿Por qué no podía ser nómada?

- ¿Cómo influye la persecución histórica sufrida por los gitanos en el desarrollo del flamenco?

- ¿Cuáles son las formas básicas del flamenco? Explica cada una de ellas y analiza una de las letras que se citan en el artículo de Quiñones. ¿Cómo se puede interpretar el poema/canción?

LECTURA DE LA SEGUNDA PARTE DEL CAPÍTULO:

“Aproximación a la historia del flamenco:

El problema histórico, cultural y etimológico”

PREGUNTAS SOBRE “APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DEL FLAMENCO”:

- ¿Por qué señala el artículo que todavía queda mucho por explorar en la influencia del flamenco en la identidad cultural andaluza?

- Según el artículo, ¿qué tipo de influencia ha ejercido la cultura gitana en la cultura española general? ¿Cómo ha afectado esa relación al caló, la lengua original de los gitanos?

- ¿Qué peculiaridades tiene el término “flamenco”? ¿Con qué otras palabras y significados se suele confundir?

- ¿Cómo se ha incorporado el caló en el español de Andalucía? ¿De qué forma podemos apreciar las peculiaridades del vocabulario de la música flamenca?

- ¿Qué indica el autor sobre las diferentes posibilidades para conocer el origen etimológico de “flamenco”? ¿Qué tipo de debate se ha generado con éstas? ¿Cuál de las posibles explicaciones te parece más plausible?

- ¿Cuál es la teoría sobre el origen del flamenco de Penna? ¿Qué tipo de evidencia da para defenderla? ¿Qué opina el autor sobre ello?

- Y a ti, ¿qué te parecen las teorías de Penna después de haber leído ya varios textos sobre cultura gitana? Explica bien tu respuesta.

BIBLIOGRAFÍA:

SIERRA, María. “Uncivilized Emotions: Romantic Images and Marginalization of the Gitanos/Spanish Gypsies”. Pakistan Journal of Historical Studies, 1.1: 43-64 (2016).

- Defendieran. ↵

- Equipadas. ↵

- Discusiones infantiles, sin sustancia. ↵

- Careciera, del verbo “carecer”. ↵

- Enorme. ↵

- Tacañas, faltas de generosidad. ↵

- Sin orden ni lógica. ↵

- Confusión, desorden. ↵

- Ruido. ↵

- Se puede ver al comienzo de este volumen. ↵

- Personas que, siendo viejas, se comportan como si fueran jóvenes. ↵

- Hacer el ridículo. ↵

- Con gracia, con estilo. ↵

- Tonterías. ↵

- No gitano, desconocedor de la cultura gitana. ↵

- Estrategia. ↵

- Aficionado al alcohol ↵

- Ayudante del sacerdote en la iglesia católica ↵

- Se refiere al lápiz con el que apuntaba las consumiciones, puesto que el tío Pepe era muy bebedor y, por lo tanto, le salía muy caro invitarle. ↵

- Boda, casamiento de poco lujo. ↵

- Con mucha fuerza. ↵

- Astuto. ↵

- Hablar mucho. ↵

- Traje de etiqueta viejo. ↵

- Cuellos de la camisa o del frac. ↵

- Matadero, lugar donde se sacrifican animales para su posterior venta. El autor intenta imitar, de forma pésima, el acento andaluz, al mezclar ceceo con seseo: "El amo de todos los puestos y la plaza, y el que va a ser ahora el fiel". ↵

- Empleado del matadero encargado de los pesos y medidas. ↵

- Desconfiadas. ↵

- Dios del vino y las fiestas romanas. ↵

- Lugar en el que se sitúan los novios durante las celebraciones de la boda y en la que reciben las felicitaciones y regalos. ↵

- Gritos de viva con mucha fuerza. ↵

- Pastas dulces que se lanzaban a la novia en señal de alegría. ↵

- Todos son cantes y bailes del flamenco. ↵

- Voz de persona que bebe mucho aguardiente, alcohol de alta graduación. ↵

- Que manden a la calle a los no gitanos. ↵

- Que le peguen con fuerza y violencia. ↵

- Fiesta con cante y baile ↵

- Confetti. ↵

- Invitados ↵

- Cazuelas, ollas, de gran tamaño. ↵

- Trip up. ↵

- Pagadas a partes iguales por cada participante. ↵

- El autor hace un juego de palabra con "fisonomías: mías-suyas". ↵

- Comilones, de gran apetito. ↵

- Todas las personas presentes. ↵

- Mala persona. ↵

- Impresionaros. ↵

- Estar en pie, ya que estaba muy borracho. ↵

- Había olvidado su nombre. ↵

- Problemas de gran necesidad. ↵

- Conjunto de objetos y ropa que la esposa aporta al matrimonio. ↵

- Por la escalera, dicho en falso caló. ↵

- Lanzaron. ↵

- Por suerte la ventana estaba a baja altura. ↵

- Canción popularizada en Francia en la segunda mitad del siglo XVIII para despedir a alguien que se marcha a la guerra. En este caso, usada como burla. ↵

- Burlado, mofado. ↵

- Adentro, dentro. Recordar que en andaluz es habitual eliminar las "d" que van entre vocales. ↵

- Sacar. Igualmente, en andaluz se eliminan las consonantes alveolares a final de palabra como la "r", "s" o "l". ↵

- Cárcel. ↵

- De Cádiz. ↵

- Hondos, profundos. ↵

- De Puerto Real, Cádiz. ↵

- Todo. ↵