7 7: El siglo XVIII

CAPÍTULO 7:

EL SIGLO XVIII

PRIMERA PARTE

El siglo XVIII comienza con la muerte de Carlos II en 1700 sin dejar heredero al trono después de varios intentos fallidos sus dos matrimonios. La sucesión se va a convertir en el primer problema del siglo XVIII para España. Carlos II gobernó entre 1665 y 1700 y su reinado estuvo marcado por problemas de salud, probablemente derivados de la consanguinidad. A pesar de su apodo “el Hechizado”, su gobierno resistió las ambiciones de Luis XIV de Francia. Al morir sin descendencia, su muerte desencadenó la Guerra de Sucesión Española (1701-1714). Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, había sido nombrado heredero por él, provocando la oposición de Austria, Gran Bretaña y la República neerlandesa, quienes apoyaban al archiduque Carlos de Austria por ser de la misma familia de los monarcas anteriores. El conflicto se extendió a una guerra civil en España entre borbónicos, al pertenecer Felipe a la Casa de Borbón, y austracistas. El Tratado de Utrecht en 1713 puso fin a la guerra, confirmando a Felipe como rey con el nombre de Felipe V, pero España perdió territorios europeos, y se abolieron las instituciones aragonesas, instaurando la centralización borbónica.

La debilidad física y mental de Carlos II lo había mantenido alejado de los asuntos de gobierno durante la mayor parte de su reinado, que en su lugar fue gestionado por sus ministros. Los valimientos de Fernando de Valenzuela, primero, del Duque de Medinaceli, segundo, y, después, del Conde de Oropesa implementaron medidas que redujeron la inflación y lograron un superávit financiero, lo cual benefició a la población. A pesar de las disputas internas y los desastres militares contra Francia, el reinado de Carlos se caracterizó por mejoras económicas y administrativas. Al morir, dejó una situación financiera sólida que sorprendió a su sucesor, Felipe V, aunque enfrentó revueltas internas como la Segunda Germanía.

En relación a los gitanos, el siglo XVII terminó con fuerza. Los ministros de Carlos II empezaron a adoptar una

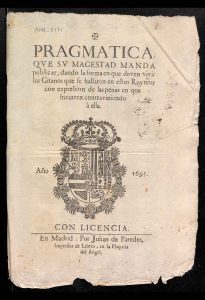

postura aún más dura que la de sus predecesores, y se van a percibir los primeros signos que anticiparán una nueva y más eficiente determinación para resolver el problema gitano de forma definitiva en el siglo entrante. En 1692, una nueva ordenanza firmada por Carlos II había limitado la residencia de los gitanos en localidades con un mínimo de 1.000 habitantes, por lo que se reducía considerablemente los lugares que acogerían a comunidades gitanas en España. La pragmática también limitaba los trabajos que los gitanos podían realizar a aquellos dedicados a las labores en el campo y no a ningún otro. De nuevo, se buscaba evitar que cometieran delitos en esas otras actividades. Además de esto, se repetían las prohibiciones de lengua, vestido y otras que se habían venido incluyendo en todas las pragmáticas desde el siglo XVI. En 1695 se firmará otra pragmática que reforzará las medidas destinadas a obligar a los gitanos a integrarse en los pueblos y ciudades donde vivieran. En ella, se habla de gitanos “tolerados” por el hecho de estar avecindados, es decir, por dedicarse al trabajo agrícola, que era la única forma que tenían para ser considerados buenos vecinos de la localidad en la que vivían. Tenían completamente prohibido cualquier otro tipo de oficio, incluido el de herrero, que era el más habitual dentro de la comunidad gitana pudiendo llegar a perder la cualidad de vecino legal y a ser condenados a servicio de galeras por ocho años.

Ahora se incluirá también la obligación de realizar un censo de todos los gitanos y no podrán abandonar sus lugares de residencia sin autorización escrita para ello. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿de qué manera pretendían distinguir a los gitanos de los no gitanos? Esto es lo que indica la pragmática:

Dentro del término de treinta días de la publicación de esta Pragmática, que se deberá hacer en todas las ciudades, villas y lugares cabezas de partido, sean obligados todos los Gitanos y Gitanas que se hallaren en estos Reinos a comparecer ante las justicias de los lugares donde estuvieren avecindados o habitaren…declarando su nombre, edad y estado, y los hijos que tuvieren, con sus nombres y edades y también sus oficios y modos de vivir, y todas las armas que tuvieren…y los caballos, mulas u otros animales que tuvieren para servirse de ello o para venderlos o comerciales, todo lo cual deberán declarar puntualmente y bajo juramento…Cada justicia sea obligada, pasados los treinta días, a remitir el registro que con testimonios de sus sentencias a las cajas de aquel distrito, y mandamos que se reciban en ellas, y se envíen con la primera ocasión a cumplir sus sentencias. En los casos en que hubieren dado las dichas sentencias deberán luego remitir los presos y consultas juntamente con los procesos al Tribunal donde tocare, pena de quinientos ducados al Juez que en esto fuere omiso, aplicados para Cámara y gastos.

Todas las dichas justicias tengan particular atención y cuidado de dar pronta y puntual noticia al Consejo, Chancillería o Audiencia de su distrito de las causas y casos tocante a Gitanos que ocurrieren en su jurisdicción, y que el así no lo hiciera pague doscientos ducados por cada vez que en esto faltare, aplicados en la misma forma.

Dada en Madrid a doce días del mes de junio de mil seiscientos noventa y cinco años.

YO EL REY

No ha quedado constancia de los resultados de dicho censo. Sin embargo, si podemos inferir cierto nivel de pragmatismo en las autoridades. La ordenanza de 1619 de Felipe III exigía que los gitanos se asentaran en pueblos con más de 1000 hogares. La cifra de un mínimo de 1000 vecinos de las primeras pragmáticas del siglo XVII se reducía a 200 a finales del mismo siglo, en reconocimiento del hecho de que muchos gitanos ya llevaban vidas relativamente asentadas en comunidades considerablemente más pequeñas que aquellas a las que la legislación anterior les había exigido trasladarse. Esta última pragmática contribuyó a establecer tanto el escenario como el tono para el siglo que estaba a punto de comenzar, aunque, como veremos, conforme avancen las décadas los gitanos sufrirán el mayor acto de represión jamás ejercito sobre ellos desde su llegada tres siglos antes.

El acceso al trono de Felipe V de Borbón marcará el comienzo de un nuevo periodo de relaciones entre Francia y España, naciones en guerra durante buena parte del siglo XVII. Bajo Felipe V y sus sucesores, Fernando VI y Carlos III, el gobierno de España se regirá en gran medida de acuerdo con los principios de gobierno franceses. El papel del Estado se vería considerablemente fortalecido, y la racionalización y modernización de las estructuras políticas, legales-judiciales y fiscales obsoletas de España guiarían la política. Dentro de un estado unitario y uniforme, el poder se concentrará en el centro geográfico, en un Madrid modernizado, y residirá en la persona del rey y un puñado de sus ministros. Como parte del antiguo sistema de gobierno, únicamente el Consejo de Castilla, tan activo en sus peticiones anti-gitanas, se mantendrá con cierta influencia al estar todo el poder concentrado en el sistema de gabinete de ministros.

Sin embargo, en lo referente a la cuestión gitana, el nuevo monarca va a continuar las medidas establecidas por los monarcas anteriores en vez de asumir las políticas más excluyentes que se estaban llevando a cabo en Francia desde 1539 con las primeras leyes anti-gitanas firmadas por el rey Francisco I. En 1717 Felipe V proclamará una nueva pragmática en la que repetirá la mayor parte de los puntos de la anterior de 1695. La idea de los gitanos como sospechosos eternos se fortalecía ahora: los Corregidores y jueces de las localidades en las que viviesen gitanos podrán registrar sus casas cuantas veces consideraran oportuno “para reconocer si en ellas tienen algunas de las cosas aquí prohibidas u otra sospecha”. El mismo tipo de sospecha de las autoridades hacia los gitanos les impedirá participar en ferias o mercados de ganado, por considerarse que los animales con los que allí pudieran comerciar habrían sido robados o manipulados, como definía el estereotipo. Aquellos gitanos que fueran localizados en este tipo de encuentros de compra y venta de animales, tanto en ferias como en tratos particulares, serían penalizados con seis años de galeras si eran mayores de 17 años, o enviados a prisión si eran mayores de 14 por el mismo periodo de tiempo. En el caso de las mujeres se repetía la habitual pena de azotes y destierro del reino.

Revirtió la disposición de la ordenanza de Carlos II de 1695, que había estipulado que los gitanos que vivieran en comunidades de tan solo 200 habitantes ya no debían ser criminalizados por ello. La ordenanza argumentaba que este cambio legislativo era necesario porque, desde 1695, se había permitido a los gitanos residir en asentamientos más pequeños de su elección y sin supervisión adecuada, lo cual facilitaba que muchos de ellos pudieran entrar y salir de estos lugares para unirse a grupos de bandidos, en medio de la continua y generalizada incertidumbre por parte de las autoridades sobre la ubicación exacta de los gitanos. En consecuencia, la ordenanza enumeraba 41 localidades en las que los gitanos debían, en un plazo de cuatro meses desde su publicación, establecerse y, por supuesto, recibir permiso de residencia.

En la Pragmática de 1717 se repite una cláusula que ya había aparecido en la de 1695 y que pretendía servir para identificar quién era gitano y quién no: “Para que no pueda haber duda en cuales deban tenerse por gitanos o gitanas, para comprenderse en la disposición y pena de esta pragmática, declaramos que cualquier hombre o mujer, que se aprendiere con el traje y hábito de que hasta ahora ha usado este género de gente o contra quien se probara haber usado de la lengua que ellos llaman jerigonza, sea tenido por tal para el efecto requerido. Y lo mismo se entienda en aquellos contra quienes se probara la fama y opinión común de haber sido tenidos y reputados por tales en los lugares donde hubieran morado y residido, deponiéndolo así a lo menos cinco testigos”. Por lo tanto, en el siglo XVIII la lengua y el vestido van a seguir siendo las claves para identificar a los gitanos, sin que quede claro en ningún documento cuáles debían de ser las prendas de vestir para que eso ocurriera y quiénes serían los expertos en dirimir si la forma de comunicación utilizada por los detenidos había sido la lengua romaní que ahora, con propósito de eliminarle también la distinción de lengua, venía a llamarse jerigonza.

La pragmática también incluirá una provisión en la que se detallaba la lista de ciudades donde los gitanos podían tomar domicilio en el siguiente orden: Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ávila, Segovia, León, Toro, Palencia, Aranda de Duero, Burgos, Soria, Ágreda, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, San Clemente, Ciudad Real, Chinchilla, Murcia, Plasencia, Cáceres, Trujillo, Córdoba, Antequera, Ronda, Carmona, Jaén, Úbeda, Alcalá la Real, Oviedo, Orense, Betanzos, San Felipe, Colinjativa, Orihuela, Alcira, Castellón de la Plana, Calatayud, Tarazona, Teruel, Daroca, Borja y Barbastro. Al contrario de las anteriores pragmáticas, mediante las cuales los gitanos tenían libertad para elegir el lugar de residencia, siempre y cuando tuviese el mínimo de vecinos exigido, ya que se consideraba que era un requisito que podía ser manipulado por las comunidades de gitanos.

La pragmática de 1717 fue repetida en 1726, 1727, 1731 y, con enmiendas, en 1738, 1745 y 1746, lo que demuestra, a pesar del nuevo clima autoritario, que la ineficacia de las anteriores pragmáticas proclamadas por los monarcas habsburgos se mantuvo con los primeros borbones. En 1745 y 1746, meses antes de fallecer, Felipe V volvió a recordar las pragmáticas anteriores y le va a otorgar a comendadores y a la justicia unos poderes importantes. Se publicaría un bando y se fijaría un edicto mediante los cuales aquellos gitanos que se encontraran fuera del lugar donde estaban avecindados, es decir, donde tenían fijado su domicilio, serían declarados “bandidos públicos” y sentenciados a pena de muerte. Además, aquellos que se refugiaran en una iglesia o lugar sagrado, como venían haciendo durante mucho tiempo para no tener que responder ante la justicia, podrían ser detenidos y trasladados “a las cárceles más inmediatas y fuertes, donde se mantengan”.

La Provisión del 7 de febrero de 1746, otorgada por Felipe V, añadirá 34 lugares más en los que los gitanos podrían avecindarse: …por lo respectivo a las Andalucias, a Sevilla, Granada, Andujar, Ecija, Guadix, Baza, Puerto de Santa María, Úbeda, Baeza, y Mancha Real: Por lo tocante al Reino de Murcia, a Ciezar, Hellin, Lorca, Albacete, Almansa, Yecla, y Villena: Para el de Valencia, la Ciudad Capital, Alicante, Villa-Real, Morella, y Alcoy: Para el de Aragon, la Ciudad de Zaragoza, y Villa de Egea de los Caballeros: Por lo tocante a Cataluña, Barcelona, Gerona, Lérida, Tortosa, y Villafranca de Panades: En La Mancha, Requena y Infantes: Por lo que mira a Castilla la Vieja, y Extremadura, Valladolid, Villanueva de la Serena, Zamora, y Zafra. La misma provisión especifica que se destinaría una familia gitana para cada cien vecinos de cada población, con lo que se le pedía a las Justicias de cada localidad que vigilaran que no vivieran diferentes familias en un mismo barrio y que las distribuyeran en calles separadas, “sin consentir en manera alguna que haya dos en una sola calle”. Obviamente, aquello generó serias dificultades ya que cada localidad tenía la obligación de asegurarse de que no hubiera familias gitanas concentradas en una misma zona, algo que no era fácil de conseguir en todos los lugares. Por ejemplo, sabemos que en Carmona, pueblo cercano a Sevilla, se afirma que llegaron 441 gitanos, un número muy elevado para una localidad que no era tan grande como la capital hispalense (Sánchez 152). El Asistente de Sevilla, por su parte, también solicitó ayuda, puesto que era una ciudad en la que ya residían muchas familias gitanas y a la cual podrían llegar centenares más en los próximos meses tras la inclusión de dicha ciudad en la lista de lugares donde podían domiciliarse miembros de la comunidad gitana: “hay que impedir la unión de muchas personas de tan perjudicial clase”, afirmaba el representante del rey en la ciudad andaluza (Sánchez 152-53).

PREGUNTAS SOBRE LA HISTORIA:

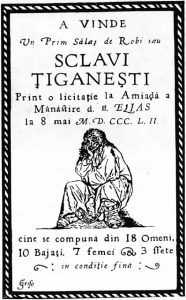

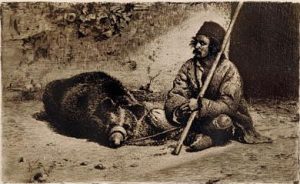

- ¿Qué te sugiere el cuadro de Palmieri cuando lo miras con atención?

- ¿Cómo se produjo la transición al siglo XVIII en España? ¿Qué importantes acontecimientos ocurrieron a finales del siglo anterior y principios del nuevo siglo? Resume lo que se menciona sobre esto en todo el texto.

- ¿Qué efectos tuvieron estos cambios en el tratamiento de la comunidad gitana?

- ¿En qué consistía las ordenanzas sobre los gitanos proclamadas en 1717? ¿Qué buscaba cambiar en la comunidad gitana?

- ¿Qué métodos utilizaban las autoridades para identificar a los miembros de la comunidad gitana? ¿Te parece algo novedoso?

- ¿Cómo cambió la situación de los gitanos en los últimos años del reinado de Felipe V? En tu opinión, ¿crees que mejoró o empeoró con respecto a los siglos anteriores? Explica tu respuesta.

NOTA: Los siguientes textos fueron creado para ser bailados y cantados. Léelos intentando seguir el ritmo de los versos para darle mayor significado a la historia y a la representación de los personajes.

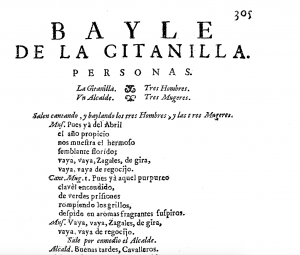

BAILE

de la GITANILLA

de Don Antonio Zamora

1709

Personas que hablan

Xitanilla, graciosa

Alcalde, gracioso

Tres muxeres

Tres hombres

Musicos.

~

Salen las tres muxeres y los tres hombres interpolados en dos alas, bailando y cantando á quatro y harán su mudanza.

––––––––––––––

Música á 4 –– Pues ya del abril

el año propicio

nos muestra el hermoso

semblante florido,

vaya, vaya, zagales[1], de gira,

vaya, vaya, de regocixo[2] (Mudanza)

Canta 1º mujer sola. –– Pues ya que el purpúreo

clavel encendido

de verdes prisiones

rompiendo los grillos[3]

despide en aromas

fragantes suspiros.

Música á 4. –– Vaya, vaya, zagales de gira

vaya, vaya de regocixo.

(Mudanza.)

(Sale el Alcalde con sayo y vara e interrumpe el baile.)

Alcalde. ––Buenas tardes, caballeros.

Todos. –– Oh, señor alcalde, bienvenido.

Alcalde. –– Ando con este gobierno

de la aldea tan marchito

de genio, porque en efleuto[4],

tendrá sus veinte vecinos,

que como dicen los doctos

es menester un poquito

de afloxar la cuerda al arco.

Todos. –– ¿Qué arco?

Alcalde. –– El de los Capuchinos.

Muger 1ª. –– Ahora de Madrid se acuerda.

Alcalde. –– Pues digo, ¿yo no he tenido

puesto en Madrid?

Hombre 1º. –– ¿De qué fue?

Alcalde. –– Primera fui monaguillo de San Millan.

Muger 2ª. –– ¿Y después?

Alcalde. –– Aguador de Leganitos.

Muger 3ª. –– Con que en fin, ¿queréis Bartolo que delante de un ministro haya baile?

Alcalde. –– Sí, pues de esa

opinión era él que dixo

que cada cosa en su tiempo

y los nabos por estío.

Hombre 2º. –– Vaya, pues el señor Alcalde

lo manda…

Alcalde. –– Yo os lo suprico;

¿unas decid para en danzando

tenéis vizcochos y vino?

Hombre 2º. –– No se hable de eso.

Alcalde. –– Ni aloja.

Las 3 mugeres. –– Qué indecencia.

Alcalde. –– Ni barquillos[5].

Los 3 hombres. –– Nada menos.

Alcalde. –– Pues por cierto

que el divertimiento es lindo;

mas qué se ha de hazer; sentado

os quiero ver dar dos brincos.

(En ala: se sienta.)

Todos. –– Vaya esta a la salud

del Alcalde de Torrixos.

Música 1ª. –– Pues ya de los sauces

el verde vestido

guarnece su pompa

de aljófar nativo,

flores naturales

y páxaros vivos,

vaya, vaya etc. etc.

(Mudanza.)

[Canta dentro la xitanilla lo que se sigue, y la segunda ver que repita “Ay engañoso amor” saldrá imitando lo más propio que pueda una xitana.]

(Dentro Xitanilla.)

¡Ay, engañozo amor,

ay, traidor cupidillo,

que la buena ventura

no la tengo y la digo.

Ay engañozo amor,

ay traidor cupidillo.

Alcalde. –– Cómo, cómo.

Muger 2ª. –– ¿Qué se espanta?

¿Si prosiguiendo el camino

va cantando una xitana?

Alcalde. –– ¿Xitana aquí? Vive Cristo

que la he de prender.

Todos. –– ¿Por qué?

Alcalde. –– Porque con solo un polvillo

de tabaco, una en Madrid

hizo a un hijo de vecino

ir a peinar la peluca

al Pardo desde el Retiro;

y no hablo de las ciruelas

con que hacen volar los niños.

Muger 2ª. –– Antes si queréis llamarla

la oiremos decir prodixios,

que es graciosa.

Alcalde. –– Pues llamadla.

Todos. –– Xitana.

Xitana. (dentro) –– ¿Quién llama?

Todos. –– Amigos.

Dentro Xitana. ––Ya voy, zeñorez, diziendo

por zi mi dolor alivia:

Ay, engañoso amor, etc.

(Sale con toca y un lazo pajizo en el pecho)

Alcalde. –– Andar ella es hechicera[6].

Todos. –– ¿Pues en qué lo ha conocido?

Alcalde. –– En que en una casa grande

que hay, si no padezco olvido,

en la calle de la Cruz

hechizó a un estudiantillo

que se llamaba Don Claudio

solo con el artificio

de una lamparilla: Reyes,

¿No son ustedes testigos?

Xitana. –– Ay, zeñor, que ezo ez comedia

y zolo ezto ez lo fixo.

(Canta)

Vé eztos ojueloz,

cuerpos bullicioz,

zaltan á rayoz,

miran á brincoz,

veloz, puez hombre no hay máz hechizo.

Ve que mi frente

da al papel lizo

quedando en blanco

zeñoz ezcritoz,

¿Vela? Puez hombre, no hay máz hechizo

Ve ezte manejo,

ve ezte garbillo,

mantilla blanca,

lazo pulido.

¿Vela? Puez hombre, no hay máz hechizo

Alcalde. –– Tiene razón, porque ya,

si verdad he de deciros,

me voy hechizando un poco

y a no ser por el oficio

me enamorara.

Xitana. –– ¿Querrá

que le diga al Alcaldito

la buena ventura?

Alcalde. –– Pues.

Muger 1ª. –– Con todos hará lo mismo

después.

Xitana. –– Pues zi ello ha de zer

para empezar, hijo mío,

haz la cruz.

Alcalde. –– Por la señal

y de nuestros enemigos.

(Se persigna[7] al revés.)

Hombre 1º. –– Que ni aun persignarse no sabe.

Xitana. –– La cruz es dar un realico.

Alcalde. –– ¡Un real! Por los mil venturas

no diera yo ni un cuartillo.

Xitana. –– Puez vá de valde: la mano.

Alcalde. –– ¡La mano! Juguemos limpios.

(Retírase.)

Todos. –– No seas reacio, Bartolo.

(Da la mano)

Alcalde. –– Allá va.

Xitana. –– Venga

y dezid conmigo.

(Música á 4.)

Atención a la buena ventura

que dice Cupido

en quien es mentirosa la dicha

y es cierto el peligro.

Atención, atención; que la digo.

Xitana. –– Ve, Alcalde, ezta raya grande

que paza del dedo chico

por encima de laz otraz.

Alcalde. –– Sí.

Xitana. –– Puez le anuncia un tabardillo[8].

Alcalde. –– ¡Tra de Dios!

Xitana. –– Qué valiente

ez con la ezpada de vidrio.

Alcalde. –– Nadie lo echa en el candil[9].

Xitana. –– Uzté, según ezte aviso

yerró las yervaz pazadaz.

Alcalde. –– Sí, señor, yo y mi pollino.

Xitana. –– Ezta endidura promete,

zi ez que yo mal no adivino,

que ha de hacer un gran viaje.

Alcalde. –– El otro día fui a Pinto.

Xitana. –– Eso ya ha pasado. Ezcuche,

¿ve ezte vislumbre[10] negrito

que hay aquí?

Alcalde. –– Sí.

Xitana. –– Puez ez…

Alcalde. –– Roña[11].

Xitana. –– No ez zino un prevenido

azezinato de amor

en que haz de vivir cautivo

de unos ojoz negroz.

Alcalde. –– Siempre fui inclinado

a vino tinto.

Xitana. –– En loz dedoz de la mano

eztoy viendo.

Alcalde. –– Que son cinco.

Xitana. –– No zino que haz de vivir.

Alcalde. –– Lo que Dios fuere servido.

Xitana. –– Zi no deja laz frioleraz

callaré.

Alcalde. –– Pues no es preciso

que responda en disparates

si tú hablas en desatinos.

Xitana. –– Pues tome ezta zeguidilla

y venga otro.

Muger 1ª. –– Yo me sigo.

Canta Xitana. –– Solo buena ventura

tienen loz necioz,

pues la mala ze gazta

con loz dizcretoz.

Muger 1ª. –– Ea, pórtate, gitana.

Xitana. –– Fuego de amor y que ojilloz;

de zolo una miradura[12]

mataráz mil alvedrioz[13].

Muger 1ª. –– No me lisongees.

Xitana. –– Niña,

qué lejoz tienez tu alivio.

Alcalde. –– Tendrá alguna renta en Indias.

Xitana. –– No te fíez de zuspiroz,

melenaz y vueltaz frezcaz

sino vezazo y bolsillo.

Muger 1ª. –– Ni uno ni otro.

Xitana. –– Mira hermoza

que te ezpera un gran peligro.

Muger 1ª. –– ¿Cómo, qué cosa?

Alcalde. –– Agua fría

y ensalada de pepinos.

Xitana. –– Ay de tí, zi no te valen

dezengañoz y zuzpiroz,

porque quiere un poderozo

hazerze feliz contigo.

Canta Muger 1a. –– De traiciones amantes

nadie se libra.

Canta Xitana. –– El modo de vencerlaz

es prevenirlaz.

(Cada uno que llega le enseña la mano)

Hombre 1º. –– Ven acá; de este lunar

¿qué infieres?

Xitana. –– ¡Ay pobrecito!

Que haz puesto tu inclinación

en genio alegre y mal juizio.

Yo apuezto que ella dirá

que te quiere. Pero, hijo,

obraz zon buenas razonez.

Alcalde. –– La muger es un archivo

de ciencia.

Xitana. –– Ven acá, tú,

la de los ojoz dormidoz.

Muger 2ª. –– ¿Qué hay de nuevo?

Xitana. –– Ah picarilla,

que erez en lo del cariño

de laz de tira y afloxa[14].

Muger 2ª. –– Y en eso ¿qué me has querido

decir?

Xitana. –– Que olvidaz memoriaz

y alegaz despuéz zervicioz.

Canta Muger 2a. –– Yo solo soy empleo

de mi amor propio.

Canta Xitana. –– Puez ¿para qué publicaz

que tienez otro?

Alcalde. –– Ha dicho bien, mas gitana

vuélveme a ver despacito

la mano y di cuando me

moriré de un tabardillo[15].

Xitana. –– Dioz zobre todo y dezpuéz

el doctor.

Alcalde. –– Por Cristo,

que desde que la oí, me voy

sintiendo con calofríos.

Hombre 2º. –– ¿Y a mí no me dices nada?

Xitana. –– Diré, que a ezo he venido.

Hombre 2º. –– Pues al caso.

Xitana. –– Qué zelozo, que endiablado,

qué maldito genio tienez.

Hombre 2º. –– Algo hay de eso.

Xitana. –– No ha mil díaz que haz tenido

una pezadumbre.

Hombre 2º. –– Y buena.

Xitana. –– ¿Por qué las tomas, bobillo?

Hombre 2º. –– Porque quiero.

Xitana. –– Pues si quieres

¿por qué te quejaz de vicio?[16]

Hombre 2º. –– Porque lo que duele, duele.

Xitana. –– Qué bobo erez.

Hombre 2º. –– ¿Por qué? Dilo

Canta Xitana. –– No te quejez, zi dudaz

que han de acallarte,

que a lo menoz te evitaz

de otro dezaire.

Alcalde. –– Adios, señores.

Xitana. ––Alcalde,

¿dónde va tan penzativo?

Alcalde. –– Voy a disponer mis cosas.

Todos. –– ¿Se muere?

Alcalde. –– No que son higos.

Todos. –– ¿De qué?

Alcalde. –– De buenaventura

que es peor que de reumatismo.

Xitana. –– Calle, que todo ezto ez chanza[17].

Alcalde. –– En tanto que lo averiguo,

el herrador me hará dos

sangrías en los tobillos.

Muger 3ª. –– Para alegrar al enfermo

vuélvase al baile.

Alcalde. –– Eso pido;

porque yo al instante que oigo

castañetas, resucito.

Todos. –– Empiézelo la Gitana.

Xitana. –– Vaya por zi logro un victor.

(Canta)

¿Qué te parece, rizueña zagala,

de laz inciertaz venturaz de amor?

Canta Muger 1ª. –– Que no importa mucho

que sean mentiras,

si me hace el engaño

ignorar que lo son.

Gitana. –– Dígalo yo.

Muger 2ª. –– Dígalo yo. (En ala.)

Las 2 . –– Que sé que es traidor

y obedezco a un traidor.

Gitana. –– ¿Qué te parece la idea del baile

si el juizio se puede fiar a la voz.

Muger 1ª. –– Que con que le suplan

los yerros, se premia;

y si le aplaudieren

mejor que mejor.

Xitana. –– Dígalo yo.

Muger 2ª. –– Dígalo yo.

Muger 1ª. –– Que no busco aplauso

mas pido perdón.

FIN.

Edición del texto realizada por Antonio M. Rueda y Sarah McKay

En la segunda mitad del siglo XVIII los autores comenzarán a hacer un mayor uso de elementos musicales presuntamente gitanos al incorporarlos a sus tonadillas, género que nace precisamente en esta época. La tonadilla escénica destaca como un género que ofrece una rica representación de personajes populares. En las tonadillas se abordan temas como el lenguaje y la vida marginal de los gitanos, presentándolos en roles estereotípicos de ladrones, hechiceros y adivinadores, y reflejando las prácticas sociales de la época. Desde el punto de vista lingüístico, la tonadilla integra el caló y elementos del habla andaluza, como el ceceo y la pérdida de consonantes. El uso de la terminación “-í” para el género femenino (queridi, amigui) y ciertas adaptaciones morfosintácticas de los verbos también resaltan la peculiaridad lingüística de los gitanos. En cuanto al léxico, se observa una combinación del caló con la germanía, vocabulario de la jerga criminal. Sin embargo, el gitano, a diferencia de otros personajes marginales, posee una cierta dignidad y autenticidad en la tonadilla. Este arquetipo sigue evolucionando hasta la literatura del siglo XIX, perpetuando la imagen gitana en la literatura española. La tonadilla refleja así retrato social de la época que captura estereotipos y características culturales que se mantendrán en el imaginario colectivo muchos años más.

JOSE CASTEL fue un músico navarro que se destacó como maestro de capilla en la colegiata de Tudela, componiendo música sacra y obras profanas. Su talento le permitió ganar fama en la corte de Madrid, donde colaboró con destacados dramaturgos y músicos. Castel compaginó su labor en Tudela con frecuentes estancias en Madrid, donde editaba partituras y enseñaba música. Su música religiosa se conserva en varios templos, y su legado incluye tanto la enseñanza como la producción teatral en la corte. Su contribución fue significativa en el desarrollo de la tonadilla al aportar su música para este género popular durante sus años madrileños.

LA GITANILLA EN EL COLISEO

AUTOR: JOSÉ CASTEL (1737-1807)

Yo, zeñorez, zoy gitana como lo publica el traje Y zalgo a ezte colizeo a hacer miz habilidadez. Digo la buenaventura. He eztudiado muchaz artez Y a lo que ez hechiceria no he encontrado quien me gane. Vaya, zeñorez, den me por Dioz una limozna e compación. Yo me contento en la ocación que cada uno me de un doblón. Vaya, queridoz, vaya por Dioz! Una limozna e compación. Aquí habrá muchoz curiozoz que me pidan novedadez, Y yo pretendo moztraroz lo que paza en variaz partez. Mirarán laz diverzionez que por otroz zitioz hacen, Por zi con la nueva idea ze divierten ezta tarde. Oigan, zeñorez, haya atención. Verán que cozaz de admiración, Que miz juguetez zon de primor.

PREGUNTAS SOBRE LOS TEXTOS MUSICALES:

- ¿De qué trata la historia del Baile de la Gitanilla?

- Define al personaje del Alcalde, sus orígenes, personalidad y el lugar que regenta.

- ¿Cómo se presenta el personaje de la Gitanilla? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué pretende hacer con ella el Alcalde?

- ¿Cómo hablan de la Gitanilla el resto de personajes? ¿Qué dicen de ella? Usa cita del baile para explicar tu respuesta.

- ¿Cómo se desarrolla la historia? ¿Qué consigue la Gitanilla?

- Este tipo de representaciones musicales tenían fundamentalmente una finalidad cómica. ¿Qué partes del texto crees que podrían provocar humor en los espectadores? ¿Por qué?

- ¿Cómo termina la historia?

- ¿Qué canta la Gitanilla en el Coliseo? ¿Cómo se relaciona con la Gitanilla del baile y otros personajes gitanos sobre los que hemos leído hasta ahora?

- ¿Qué características lingüísticas tiene la gitana del Coliseo?

SEGUNDA PARTE

Felipe V muere en 1746 y le sucederá su hijo Fernando VI el 9 de julio de ese mismo año. Nacido en 1713, su infancia estuvo marcada por la pérdida de su madre, María Luisa Gabriela de Saboya, y la influencia de su madrastra, Isabel de Farnesio, quien centró sus esfuerzos en asegurar el futuro de sus propios hijos. Debido al protocolo de la corte, Fernando tuvo poco contacto directo con su padre, Felipe V, y su madrastra, limitando su relación a cartas en francés. En 1724, la abdicación temporal de Felipe V en su hijo Luis brevemente posicionó a Fernando para heredar el trono, pero la muerte de Luis y la rápida intervención de Isabel de Farnesio reinstauraron a Felipe V, quien continuó como rey. Fernando fue nombrado príncipe de Asturias y permaneció bajo una estricta supervisión para evitar cualquier influencia de facciones contrarias a su padre. En 1746, tras la muerte de Felipe V, Fernando ascendió al trono como Fernando VI. Su reinado se caracterizó por una política exterior pacífica y neutral, de ahí su sobrenombre de “El Prudente”, evitando conflictos con Francia e Inglaterra. Trabajó junto al marqués de la Ensenada y José de Carvajal y Lancaster en una serie de reformas para modernizar y reconstruir España, entre las cuales destacaron el establecimiento del catastro, la creación del Giro Real, y un impulso al comercio con América. Sin embargo, también fue responsable de medidas controvertidas, como la persecución de los gitanos en 1749 y la prohibición de la masonería en 1751. Los últimos años de su vida fueron trágicos: la muerte de su esposa y el distanciamiento de sus consejeros de confianza le sumieron en la depresión y la locura. Falleció el 10 de agosto de 1759 sin descendencia, dejando el trono a su hermanastro Carlos, quien lo sucedió como Carlos III.

El nombramiento de Gaspar Vázquez Tablada, obispo de Oviedo y figura subordinada al marqués de la Ensenada, como gobernador del Consejo de Castilla en 1746 empeorará la situación del pueblo gitano. En 1747, le propuso al rey dos soluciones para resolver el viejo “problema gitano”. La primera fue que todos los gitanos fueran expulsados de España, y que cualquiera que regresara fuera automáticamente condenado a muerte, algo que ya, como sabemos por los textos presentados en anteriores capítulos, había sido propuesto por personajes importantes del siglo anterior. Su segunda sugerencia consistía en el encarcelamiento masivo de todos los gitanos mayores de 12 años para que se les obiligara a trabajar en beneficio de la nación. También solicitó que tal operación se llevase a cabo en condiciones de gran secreto, de noche; ya que su éxito dependería del elemento sorpresa y del trabajo conjunto de las autoridades civiles y militares.

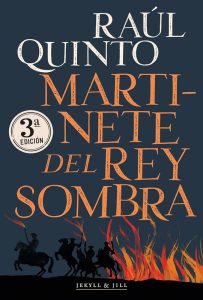

“Unas horas antes un gerifalte tocado con pluma y sombrero le había entregado en mano un sobre lacrado al corregidor de la ciudad mientras un destacamento del ejército acampaba a tres o cuatro kilómetros de la muralla. Las instrucciones eran precisas: no abrir el sobre hasta bien entrada la noche del 30 de julio para evitar que la operación fracasara por exceso de información en el aire. En la caza el factor sorpresa siempre es una ventaja que no hay que desperdiciar. Porque de caza se trata. La orden viene firmada de su puño y letra por el mismísimo Marqués de la Ensenada, en nombre y boca del rey Fernando, y no admite interpretaciones: la salud del reino requiere del prendimiento y el arresto de toda la población gitana, ha de hacerse a la medianoche del día 30 en todos los pueblos y ciudades, se actuará con sigilo y diligencia, se procederá a incautar la totalidad de sus bienes.” (Raúl Quinto; Martinete del rey sombra, 12)

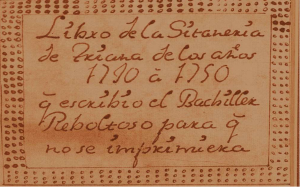

El 30 de julio de 1749, se emitió una orden para arrestar a todos los gitanos que pudieran ser aprehendidos en el territorio español. Vázquez Tablada había instigado esta medida, aunque la planificación de la necesaria participación militar en la redada estuvo bajo la dirección del Marqués de la Ensenada. Vázquez Tablada suministró una lista de 54 localidades donde se llevaría a cabo la redada. Incomprensiblemente, Valencia, Barcelona y otras ciudades del Mediterráneo, con grandes poblaciones gitanas, quedaron excluidas de la orden. Sevilla, la ciudad con mayor número de gitanos en sus calles y barrios, fue arrasada por los soldados de Ensenada. Jerónimo de Alba y Diéguez, vecino sevillano de mediados del siglo XVIII que escribió una serie de anécdotas que ocurrieron durante esa década en dicho barrio sevillano, especialmente en lo concerniente a su extensa comunidad romaní. El libro se titula a través de su libro El Bachiller Revoltoso. Libro de la Gitanería de Triana de 1740 a 1750, y en él afirma lo siguiente:

“Año 1749. Por una Orden del Rey, los soldados prenden a todos los gitanos de Sevilla y muchos de Triana, los que vivían en las chozas de la Cartuja pudieron escapar dejando todos sus bienes abandonados. Dos gitanos fueron muertos por los soldados cuando se iban de sus chozas montados en caballerías y uno resultó herido en la pierna y le cogieron preso. Parece que no dejaron refugiarse en Sagrado y esto hizo que la captura de ellos se hiciera fácil y pronta. Las gitanas sufrieron igual medida y los niños y los viejos, lo que daba lástima de ver las cuerdas de gente aprehendida dejando en abandono de sus bienes y ganado, sin saber a qué obedecía la medida tan extrema. Un gitano se ahogó en el río delante de su mujer y dos hijos menores de edad. Se dio un bando para que los vecinos no ocultasen en sus moradas a gitanos y a una familia se halló en una pajera del Patrocinio que era de Rodrigo Tardío, que la quiso ocultar, por lo que fue llevado a la Cárcel Real. Los soldados quitaron las Provisiones a los que las tenían para evitar dilaciones de la Justicia, dejando a los poseedores sin poder acreditar quienes tenían vecindad ganada por lo que muchos se aprehendieron indebidamente como se vería después.

En la Cárcel Real estuvieron los hombres y en la Cobertera del Pastor las mujeres y los niños, hasta que fueron por los mayores de siete años que se llevaron en carros con los hombres que se mandaron a La Carraca y las mujeres con los menores a Málaga. Los hombres salieron a la mañana con gran concurso de gente y las mujeres y menores en la tarde en carros que trajeron de la Tropa, donde iban gritando y diciendo dónde las llevaban, sin comida ni lo más necesario para subsistir y daba compasión el verlas. En el postrero carro iba Basilia Monge, la buñolera, pregonando una mercancía que no llevaba, lo que daba risa y decía a los soldados a caballo que cerraban, le trajeran la sartén y la masa y que no hacía aceite por dejarle un poco de su grasa el Sargento que era muy rollizo y bien mantecoso.

Las gitanas que trajeron a los pocos días se recluyeron en la Laguna, poniendo guardia para que no se escapasen de su prisión. Cuando acaba el año, volvieron de Málaga volvieron de Málaga setenta gitanas y niños o más, y contaban cosas lastimosas de su destierro, y entonces se vio que daban libertad a algunos gitanos de la Carrasca que se les hizo información de estar casados como Dios manda y vivían arreglados a las Pragmáticas que se habían dado a ellos y hubo muchas reclamaciones de los bienes que dejaron, que estaban vendidos y las caballerías, y se dijo que si reclamaban irían otra vez a la Carraca, y muchos callaron temiendo ser aprehendidos, pero los menos acudieron al Regente a la Real Audiencia que hizo valer la orden de S.M. de los bienes raíces. Un gitano de los que habían estado en la Carraca dio una cuchillada al Panadero de Santo Domingo, había comprado dos caballerías[18] menores cuando lo aprehendieron con los de su clase, y ahora se negaba a devolver hasta que no recibiera el gasto de pienso a las dichas caballerías” (nº 9-13).

Las mujeres gitanas, enfrentadas a un sistema patriarcal tanto en la sociedad mayoritaria como en su propia cultura, desempeñaron un rol crucial en la resistencia contra esta represión, en particular durante su encarcelamiento en condiciones extremas de pobreza, hambre y enfermedad. Tras ser capturadas y separadas de sus familias, muchas de estas mujeres fueron llevadas a la Casa de Misericordia de Zaragoza, una institución destinada a confinar a los sectores más vulnerables y marginados. Allí, se enfrentaron a una serie de adversidades, incluyendo hacinamiento, falta de higiene y carencias materiales, lo que agravó aún más su sufrimiento y la mortalidad, especialmente entre los niños y ancianos. Como indica Manuel Martínez (2014), la Casa de Misericordia representaba un intento de supresión de los valores y prácticas culturales gitanas y la imposición de labores de trabajo doméstico y manufactura textil. Las autoridades buscaban transformar a las mujeres gitanas en “ciudadanas obedientes”, alineadas con los valores morales de la sociedad dominante. Pese a la brutalidad del proceso de reclusión y los intentos de “reeducación” que buscaban transformar su identidad cultural, las mujeres gitanas no aceptaron pasivamente este tratamiento y desarrollaron diversas estrategias de resistencia.. Su lucha diaria incluyó formas de resistencia simbólica, como motines, fugas y sabotajes a las instalaciones, que las mantuvieron unidas y conscientes de sus derechos. Por ejemplo, se documentan intentos de fuga en los que las mujeres trabajaban juntas para romper las paredes y huir de la Casa de Misericordia, además de sabotajes a la infraestructura del lugar, como el daño a camas y objetos, para expresar su descontento y forzar a las autoridades a replantear las condiciones de su encierro.

A pesar de las estrictas medidas de control que impusieron las autoridades, estas estrategias de resistencia lograron que la Casa de Misericordia se viera obligada a flexibilizar en ocasiones las condiciones del cautiverio. Se les permitió a las mujeres tener pequeñas gratificaciones por su trabajo y recibir visitas familiares, aunque estos privilegios a menudo eran restringidos como castigo por su “rebeldía”. La Casa de Misericordia y las autoridades locales enfrentaron numerosos problemas para contener el ánimo indomable de las gitanas, quienes se mantuvieron firmes en la defensa de su dignidad. Esta resistencia colectiva fue una forma de reafirmación cultural y un reclamo por sus derechos que dejaba claro que la asimilación forzosa y el exterminio cultural no lograrían doblegar su espíritu. La intervención del Duque de Caylús fue crucial para aliviar la situación de las mujeres gitanas encarceladas en Valencia. Como capitán general de Valencia, el Duque de Caylús se sensibilizó ante las condiciones inhumanas y el sufrimiento de las mujeres gitanas en los centros de detención. Reconociendo la injusticia del cautiverio y la dureza de las medidas impuestas por el Marqués de la Ensenada, Caylús decidió actuar en favor de su liberación. Desde 1754, Caylús promovió un proceso de indulto parcial para las mujeres gitanas encarceladas bajo su jurisdicción. Su propuesta, respaldada con argumentos de compasión y justicia, buscaba una revisión de las condiciones de encarcelamiento para aquellas que llevaban una vida considerada “arreglada” y que, por lo tanto, no representaban un peligro social según la lógica de la época. En tanto el perdón real no se hacía oficial, Caylús mitigó la dureza del cautiverio permitiendo algunas libertades a las mujeres bajo su cuidado, como visitas familiares y mejor alimentación, lo que contrastaba significativamente con la situación en otros centros de detención. Caylús enfrentó oposición por esta postura indulgente, especialmente de parte del Marqués de la Ensenada, quienes veían el trato más humano hacia las gitanas como una posible amenaza a la eficacia y severidad de la redada general. Sin embargo, su influencia y persistencia lograron abrir un camino hacia la liberación, ya que muchas mujeres en Valencia fueron liberadas antes que otras reclusas de distintas provincias. Finalmente, el esfuerzo de Caylús y la constante presión social terminaron influyendo en la Corona para que, en 1765, se otorgara un indulto general a la mayoría de las mujeres gitanas. Su intervención no solo representó un acto de humanidad en un contexto de represión, sino que también subrayó la importancia de cuestionar las políticas estatales hacia las minorías marginadas y de ejercer una autoridad más compasiva y justa, incluso frente a normas arraigadas en el prejuicio y la discriminación.

CARLOS III Y EL DESPOTISMO ILUSTRADO

Las políticas del reinado de Carlos III (1759-1788) intentaron integrar a la comunidad gitana con resultados mixtos y en gran medida ineficaces debido a la falta de compromiso de las autoridades locales y a la resistencia cultural de los propios gitanos. Carlos III asumió el trono en medio de una crisis que afectaba tanto a la metrópoli como a las colonias. Tras su llegada de Nápoles, donde había tenido cierto éxito implementando reformas económicas y administrativas, el nuevo monarca intentó replicar estas políticas en España, buscando reducir la dependencia de la nobleza y la Iglesia y racionalizar la administración fiscal. A través de la figura de Leopoldo de Gregorio, Marqués de Esquilache, el rey lanzó una serie de iniciativas fiscales y administrativas conocidas como “reformas borbónicas”, que pretendían modernizar el imperio sin cambiar radicalmente sus estructuras políticas y sociales, adaptando en cambio la herencia administrativa de los Habsburgo a las necesidades del siglo XVIII. Uno de los aspectos clave fue la liberalización del comercio entre España y sus colonias americanas, un proceso regulado por los llamados Reglamentos de Comercio Libre, promulgados en 1765 y 1778. Estos reglamentos permitieron la apertura de puertos en la península y en las colonias para fomentar un comercio directo y continuo, buscando reducir la dependencia de Cádiz como único puerto autorizado para el comercio transatlántico y debilitar el monopolio comercial de los consulados y las compañías comerciales. A través de estas medidas, España esperaba sostener la guerra y la defensa de sus territorios sin tener que recurrir depender de los préstamos extranjeros. Sin embargo, el éxito de estas reformas fue relativo, ya que, a pesar de su impacto en el comercio, también provocaron conflictos y resistencia entre los comerciantes de Cádiz, que veían amenazados sus privilegios.

A pesar de los esfuerzos reformistas, las limitaciones estructurales del imperio español persistieron y eventualmente demostraron ser una barrera insuperable para la transformación deseada por Carlos III. La dependencia de los monopolios comerciales, la resistencia de las élites locales y la falta de una infraestructura adecuada para sostener un comercio verdaderamente dinámico impidieron que las reformas tuvieran un impacto duradero. Además, las rivalidades entre las potencias europeas, especialmente Inglaterra y Francia, limitaron las opciones de España y exacerbaron las vulnerabilidades del imperio. Las reformas también enfrentaron resistencia interna; tanto en la península como en las colonias, los intereses tradicionales de la nobleza, la Iglesia y las élites comerciales intentaron mantener su estatus y privilegios, creando un sistema que, aunque adaptado para evitar conflictos abiertos, no lograba integrar completamente las aspiraciones reformistas de los Borbones. A medida que la Revolución Industrial transformaba las economías de otras potencias, España quedó rezagada, aún apegada a una economía colonial que dependía de la extracción de metales preciosos y la exportación de productos agrícolas. Los intentos de modernización, aunque ambiciosos, resultaron en cambios que, en muchos casos, beneficiaron solo a la metrópoli sin traducirse en una mejora sustancial para las colonias. En última instancia, el imperio español, al final del reinado de Carlos III, no estaba preparado para los desafíos que vendrían con las guerras napoleónicas y la independencia de las colonias americanas, eventos que marcarían el colapso definitivo de una estructura imperial que no había podido adaptarse a las demandas del mundo moderno.

La Gran Redada y su brutalidad generaron críticas incluso dentro de la corte y la Iglesia, aunque las autoridades aún compartían un fuerte prejuicio contra los gitanos. Cuando Ensenada fue destituido en 1754, los gitanos que seguían detenidos en los arsenales y cárceles continuaron bajo vigilancia estricta, y solo algunos ancianos o enfermos fueron liberados. Con el cambio de reinado en 1759, al asumir Carlos III, se renovaron las discusiones sobre la política hacia los gitanos. A partir de 1771 comenzarán nuevas políticas relativas al tratamiento del pueblo gitano por parte del estado de la mano de figuras como el conde de Campomanes, un importante fiscal y político ilustrado en la corte de Carlos III, promovieron un enfoque diferente respecto a los gitanos en España. A diferencia del enfoque genocida del marqués de la Ensenada, Campomanes buscó una política más integradora, revisó las numerosas leyes anteriores sobre los gitanos y reconoció que habían sido ineficaces y contraproducentes. Su objetivo era promover la integración del pueblo gitano mediante la adopción de una vida sedentaria y cristiana y el abandono del nomadismo y las costumbres que los distinguían. Campomanes había impulsado un “indulto general” en 1763 que perdonaba ciertos delitos a los gitanos, y propuso medidas bajo la condición de que abandonaran el nomadismo y se asentaran en comunidades fijas. Esto incluía planes para separar a los niños de sus padres en instituciones donde se les educaría en costumbres españolas, con el fin de eliminar la lengua romaní y otras prácticas culturales. Además, promovió medidas para que los gitanos pudieran trabajar en oficios “productivos” y pudieran demostrar su utilidad social, lo cual era esencial dentro de la ideología ilustrada que valoraba el trabajo y la contribución al bien común. A pesar de la intención reformadora de Campomanes, estas propuestas encontraron resistencia de parte de otros ministros que seguían viendo a los gitanos como una amenaza. Sin embargo, su enfoque fue un primer paso que eventualmente influiría en la pragmática de 1783, la cual formalizó una política de asimilación.

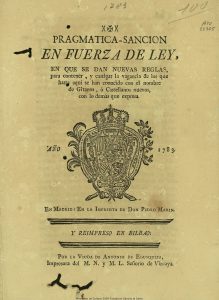

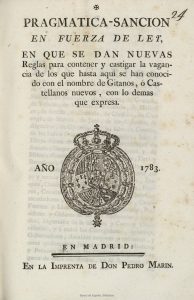

La Pragmatica de 1783 marcó un cambio en la política hacia los gitanos, al promover su integración bajo principios ilustrados que buscaban la utilidad y el servicio al Estado. La nueva pragmática buscaba asimilar a los gitanos eliminando las diferencias culturales que los hacían “distintos” a ojos de la administración borbónica y la sociedad mayoritaria. Las medidas incluyeron la prohibición de las lenguas y vestimentas propias de los gitanos, y el incentivo para que adoptaran la vida sedentaria, ocupándose en trabajos agrícolas o artesanales que fueran “de provecho” para el Estado. No obstante, esta medida se encontró con barreras significativas, ya que las estructuras administrativas locales mantuvieron una actitud segregacionista y las autoridades eclesiásticas no contribuyeron a mejorar la inclusión de esta minoría. La política de Carlos III, aunque visionaria en cuanto a la inclusión, chocó con una mentalidad feudal que seguía dominando las prácticas locales y dificultaba la implementación de estas reformas.

La proclamación de la pragmática estuvo liderada por el Conde de Floridablanca, jefe de gobierno, quien reconocía a los gitanos como parte de la sociedad española y negaba que provinieran de una “raíz infecta”. La nueva normativa también promovía la igualdad formal ante la ley, permitiéndoles integrarse en gremios y comunidades de trabajo. Sin embargo, imponía sanciones a quienes persistieran en su estilo de vida nómada o se negaran a cumplir con los oficios regulados por el Estado. En este sentido, el objetivo de la pragmática era crear una ciudadanía homogénea y productiva que eliminara cualquier indicio de marginalidad o separación social, siempre bajo el control del poder estatal. Aunque el despotismo ilustrado promovió la idea de un estado civilizador, el fracaso en la aplicación de sus políticas muestra una brecha importante entre las intenciones de los gobernantes ilustrados y las acciones locales, un problema persistente en otros aspectos del reformismo borbónico. Las políticas de Carlos III y sus asesores se basaban en la premisa de que todos los ciudadanos debían contribuir al desarrollo económico y social del Estado, a menudo mediante trabajos agrícolas o artesanales, considerados útiles para la sociedad. Sin embargo, los gitanos rechazaron la vida sedentaria y agrícola que las autoridades les imponían, manteniendo su propio estilo de vida, oficios y tradiciones, como el comercio de ganado y la herrería, actividades que, aunque legales, se miraban con desconfianza. La administración ilustrada no comprendía, o no respetaba, la identidad cultural gitana, que incluía un estilo de vida nómada y una estructura social endogámica. Esta resistencia cultural fue vista negativamente por el gobierno, pues alimentaba la imagen de los gitanos como una población que no podía o no quería “reformarse” y adaptarse a la “utilidad pública” promovida por el despotismo ilustrado. A pesar de los intentos de igualdad, se mantuvieron restricciones para algunos trabajos como el de mesonero en áreas despobladas o esquilador porque estos oficios facilitaban el nomadismo y actividades económicas informales que escapaban al control estatal. Los esquiladores, que se desplazaban con frecuencia para atender diferentes rebaños, mantenían un estilo de vida itinerante que contravenía el objetivo de sedentarizar a los gitanos. La prohibición de trabajar como mesoneros en áreas despobladas también respondía al deseo de evitar posibles focos de “actividad ilícita”. Al operar mesones en zonas remotas, los gitanos podían, según los prejuicios de la época, ser más propensos a dedicarse a actividades consideradas marginales o contrabandistas, lo cual generaba una preocupación en la administración sobre su “influencia negativa” en el entorno rural y la seguridad de los caminos. Además, se prohibía referirse a ellos como “gitanos” o “castellanos nuevos,” en un intento de borrar las barreras lingüísticas y sociales que contribuían a su estigmatización. “Españoles” será, a partir de ahora, la palabra preferida para el estado para referirse a los miembros de la comunidad gitana.

La implementación fue compleja y desafiante: la resistencia de la sociedad y la falta de apoyo institucional dificultaron los intentos de integración. Algunas autoridades locales, como el ministro del crimen de la Real Audiencia Francisco de Zamora en Barcelona, buscaron aplicar la pragmática mediante educación y trabajos en manufactura para mujeres y niños gitanos. Sin embargo, la marginación persistió, con los no gitanos resistiéndose a aceptar a los gitanos como vecinos. Con el tiempo, los informes revelaron el fracaso general de la pragmática, evidenciando que la mayoría de los gitanos continuaban en condiciones precarias y manteniéndose al margen de la vida social establecida. La ineficacia de estas políticas, impulsada en parte por prejuicios y la falta de integración real, mostró que el pragmatismo ilustrado de Carlos III no fue suficiente para superar las barreras sociales y los estigmas. El informe de Pedro Escolano de Arrieta en 1787 señaló que la ley había fallado en muchos aspectos, como en el trabajo y la residencia fija de los gitanos.Sin embargo, la pragmática también contenía un trasfondo de control estatal y utilitarismo: se promovía la educación obligatoria y la reeducación laboral para eliminar su “ociosidad”, y los gitanos que se resistieran a estos cambios podían ser objeto de penas severas, como el servicio forzoso en el ejército. En esencia, la diferencia con las anteriores pragmáticas radica en que, aunque todas buscaban someter e integrar a los gitanos, la de 1783 lo hacía bajo una fachada de filantropía e igualdad que intentaba alinearse con los valores ilustrados de racionalidad y utilidad económica, mientras que las anteriores se enfocaban en el control y la represión directa. En lugar de optar por la expulsión o exterminio, el Estado buscaba civilizar a los gitanos e integrarlos en la sociedad española, aunque esto implicaba forzarles a renunciar a su identidad cultural y modos de vida tradicionales. Sin embargo, aunque la Pragmática Sanción eliminaba algunas distinciones legales, en la práctica no lograba transformar el prejuicio y estigma profundamente arraigados contra los gitanos. Aunque la ley proclamaba que debían ser considerados como iguales a otros ciudadanos del reino, las autoridades locales seguían vigilándolos y aplicando castigos severos. A través de la pérdida de sus costumbres, lengua y estructura social, se esperaba que los gitanos se “fundieran” con el resto de la sociedad española y, con el tiempo, dejaran de existir como grupo cultural diferenciado. Aunque esta política buscaba la integración, perpetuaba la marginación de los gitanos, quienes quedaron atrapados en un sistema que toleraba su presencia solo si renunciaban a su identidad.

PRAGMÁTICA DE 1783

(Editada)

“Pragmática en que se dan nuevas reglas para contener y castigar la vagancia de los que hasta aquí se han conocido con el nombre de Gitanos, o Castellanos nuevos, con lo demás que expresa”.

Declaro que los que llaman y se dicen Gitanos, no lo son por origen ni por naturaleza, ni provienen de raíz infecta alguna. Por tanto, mando que ellos y cualquiera de ellos no usen de la lengua, traje y método de vida vagante de que hayan usado hasta presente, bajo las penas abajo contenidas. Prohíbo a todos mis vasallos de cualquier estado, clase y condición que sean, que llamen, o nombren a los referidos con las voces de gitanos o castellanos nuevos bajo las penas de los que injurian a otros de palabra o por escrito. Para mayor olvido de estas voces[19] injuriosas y falsas, quiero se tilden y borren de todos los documentos en que hayan incluido. Es mi voluntad que los que abandonaren aquel método de vida, traje, lengua o jerigonza sean admitidos a cualquier oficio o destinos a que se aplicasen, como también en cualquier gremio o comunidad, sin que se les ponga o admitan, en juicio ni fuera de él, obstáculo ni contradicción con este pretexto. A los que contradijeran y rehusaran la admisión a sus oficios y gremios de esta clase de gentes enmendadas, se les multará por la primera vez en diez ducados, por la segunda en veinte y por la tercera en doble cantidad. Durando la repugnancia, se les privará de ejercer el mismo oficio por algún tiempo a arbitrio del juez y proporción de la resistencia.

Concedo el término de noventa días, contados desde la publicación de esta ley en cada cabeza de partido, para que todos los vagabundos de esta y cualquiera clase que sean se retiren a los pueblos de los domicilios que elijan, excepto, por ahora, la Corte y Sitios Reales, y abandonando el traje, lengua y modales de los llamados gitanos, se apliquen a oficio, ejercicio u ocupación honesta, sin distinción de la labranza o artes. Pasados los noventa días procederán las justicias contra los inobedientes en esta forma: a los que, habiendo dejado el traje, nombre, lengua o jeringonza, unión y modales de gitanos, hubiesen además elegido y fijado domicilio, pero dentro de él no se hubiesen aplicado a oficio ni a otra ocupación, aunque no sea más que la de jornaleros o peones de obras[20], se les considerará como vagos y serán aprehendidos[21] y destinados como tales, según la ordenanza de éstos, sin distinción de los demás vasallos. A los que en lo sucesivo cometieran algunos delitos, habiendo también dejado la lengua, traje y modales, elegido domicilio y aplicándose a oficio, se les perseguirá, procesará y castigará como a los demás reos de iguales crímenes, sin variedad alguna. Pero a los que no hubieran dejado el traje, lengua o modales, y a los que, aparentando vestir y hablar como los demás vasallos, y aun elegir domicilio, continuaran saliendo a vagar por caminos y despoblados, aunque sea con el pretexto de pasar a mercados y ferias, se les perseguirá y prenderá por las justicias, formando proceso y lista de ellos con sus nombres y apellidos, edad, señas y lugares donde dijeran haber nacido y residido…La Justicia, en vista de lo que resulte, y de estar verificada la contravención[22], mandará inmediatamente sin figura de juicio sellar en las espaldas a los contraventores con un pequeño hierro ardiente.

Exceptúo de la pena a los niños y jóvenes de ambos sexos que no excedan de dieciséis años. Estos, aunque sean hijos de familia, serán apartados de la de sus padres que sean vagos y sin oficio y se les destinará a aprender alguno o se les colocará en hospicios o casas de enseñanza…Verificado el sello de los llamados gitanos que fueren inobedientes, se les notificará y apercibirá que, en caso de reincidencia, se les impondrá irremisiblemente la pena de muerte; y así se ejecutará sólo con el reconocimiento del sello y la prueba de haber vuelto a su vida anterior…A los auxiliadores, receptadores, encubridores y protectores declarados de estos vagos y delincuentes, además de las penas en que incurrirán según la calidad del auxilio, y de los excesos de los auxiliados conforme a las leyes, se les exigirán doscientos ducados de multa por la primera vez, doble por la segunda, y hasta mil por la tercera. Los que no pudieran pagar la multa serán destinados por la primera vez a tres años de presidio, por la segunda, a seis, y por la tercera, a diez.

Si dentro del citado término de noventa días se retiraran a sus casas, fijaran su domicilio, y se aplicaran a oficio, ejercicio u ocupación honesto, concedo indulto[23] de sus delitos y excesos anteriores, sin exceptuar los de contrabando y deserción de mis Reales Tropas y Bajeles…Exceptúo de este indulto los delitos de lesa majestad[24] divina y humana, de homicidio que no haya sido casual o en propia y justa defensa, hurto en lugar sagrado o con violencia, y generalmente los que hayan sido en perjuicio de parte que no se hallase o diese por satisfecha.

LA REDADA GENERAL DE GITANOS DE 1749

Finalizada la Guerra de Sucesión, Felipe V heredó de los Austrias su política antigitana. Ante el convencimiento de su fracaso, se decidió abandonarla y crear en 1721 la llamada Junta de Gitanos para tratar la estrategia más efectiva. Dos años más tarde, la Junta llegó a la conclusión de que no habiéndose conseguido eliminar las costumbres de los gitanos ni podido someterlos a los mandamientos de la Iglesia, era preciso expulsarlos. Para ello se debía conseguir una prisión general; sin embargo, la inmunidad eclesiástica a la que solían acogerse los gitanos suponía el mayor inconveniente para lograr dicho propósito. Negociada ante la Santa Sede la retirada de tal derecho, Benedicto XIV accedió a ello en 1748 al conceder la extracción del sagrado bajo diferentes condiciones.

La pérdida del asilo eclesiástico dejó completamente vulnerables a los gitanos. Sin lugar donde refugiarse, el Consejo de Castilla acordó su arresto masivo para “sacarlos de España y enviarlos divididos en corto número a las provincias de América, donde se les diese qué trabajar con utilidad en reales fábricas y minas”. Para obtener la autorización real, el presidente del Consejo de Castilla, Gaspar Vázquez de Tablada, justificó tan drástica medida: “Siempre he tenido por borrón de la soberanía, especialmente de un rey tan santo, justo y piadoso como el que al presente Dios nos ha concedido a los españoles, disimular o sufrir que entre sus fieles y católicos vasallos se mantengan los que llaman gitanos, gente que vive del robo, sacrilegio y otros delitos que cada uno merece un severo castigo; y aunque ha mucho tiempo se mantiene en España esta gente viviendo comúnmente acuadrillados sin que haya podido la industria de la justicia y repetidos mandatos de los reyes extirpar tan mala y perjudicial semilla”.

Sabedor el Consejo de Castilla de que se había realizado unos años antes en Portugal la expulsión de sus “ciganos”, recabó información sobre dicha operación al embajador español en Lisboa. Noticiados del fracaso portugués en este asunto, se descartó la “extirpación” de los gitanos españoles por este medio, por lo que finalmente se acordó emprender el “exterminio” biológico. En junio de 1749 ya se planeaba una redada para capturar el mayor número posible de gitanos y gitanas de todas las edades, a partir de los padrones confeccionados con motivo de la pragmática de 1745 y sus posteriores actualizaciones, que a la postre se comprobaría se hallaban incompletos.

LOS PREPARATIVOS. Confeccionadas las instrucciones para mandos militares, corregidores y justicias locales, se añadió un pequeño preámbulo para justificar medida tan extrema y eliminar cualquier reticencia:

“No habiendo llegado el deseado católico fin de S. M. todas las disposiciones y órdenes que se han dado para contener el vago y dañino pueblo que infecta a España de gitanos, a su cumplimiento continuado en sus feos delitos y perturbando el sosiego del país. Siendo preciso remedio que debáis curar tan grave enfermedad, es el único, exterminarlos de una vez”.

El carácter universal de la redada se hallaba implícito. Su desarrollo a partir de los listados de familias avecindadas y las instrucciones de captura lo confirma: “Habiendo resuelto el rey se recojan para destinar como lo tenga por conveniente todos los gitanos avecindados y vagantes en estos reinos, sin excepción de sexo, estado, ni edad, y respecto de no haberse logrado completamente en la prisión de todos mandada hacer en el día 30 del mes pasado. Manda ahora S. M. que por todos medios y en todas partes se solicite y asegure la de los que hubieren quedado, sin reservar refugio alguno a que se hayan acogido, respecto de estar convenida con el Nuncio de Su Santidad la extracción del sagrado mediante la ordinaria caución, y haciendo responsable de la omisión o defecto que se experimentare a las justicias ordinarias de los pueblos y jurisdicciones en que suceda y se averigüe”.

A principios de julio, la redada se hallaba completamente diseñada, pues el 8 de ese mes, Ensenada enviaba las instrucciones que debían cumplir los tres intendentes de Marina y la relación de los lugares y destacamentos militares designados para desarrollar la operación. El aspecto económico y logístico de la intervención militar fue cuidadosamente previsto, pues se ordenó el anticipo de un mes de paga a la tropa, y el pago inmediato a las tesorerías correspondientes, así como el minucioso diseño y planificación de las rutas a seguir para prevenir desabastecimientos. Una vez alcanzados los objetivos señalados, los mandos militares, los corregidores y las justicias locales abrieron el día 30 de julio, “no antes, ni después”, los pliegos que contenían las órdenes. Enterados de la misión, acordaron entonces el modo de ejecutarla “de acuerdo, en la mejor armonía y buena correspondencia” para responder a la “seguridad del acierto”.

LA OPERACIÓN. Formadas las partidas con las instrucciones y los listados de las personas sobre las que se debía de actuar, dio comienzo la operación a las doce de la noche del 30 de julio de 1749, momento en que se prendió y sacó de sus hogares a todos los gitanos y gitanas para separarlos a continuación por sexos, y conducirlos hasta nueva orden, a los lugares de reclusión previstos. En Andalucía “los hombres a La Carraca y las mujeres a la Alcazaba de Málaga”. En caso de que algún gitano lograra refugiarse en sagrado debía ser desalojado inmediatamente bajo la caución juratoria establecida en el despacho del nuncio papal; y, si alguno lograba huir, se debía averiguar su paradero para perseguirlo por las mismas partidas que participaron en la redada, al objeto de que no quedara “en libertad, rastro de gitano de los dos sexos”. Se advertía, igualmente, que para no entorpecer y retrasar la operación, no se debían traspasar los términos que quedaran fuera de la competencia de las justicias perseguidoras y avisar a las autoridades que le compitieran, para que los capturaran y los llevaran junto a los demás prisioneros.

Respecto a los bienes de los presos se procedió tras la redada, a la custodia, inventario y cierre de las casas para impedir su saqueo. Tras anunciarse públicamente, se procedió a su subasta para costear la propia operación. Sin embargo, bien por ser pobres o por haberse desprendido de ellos, apenas se les pudo hallar pertenencias y hubo de echar mano de la Real Hacienda para hacer frente a la ayuda alimenticia señalada a los gitanos cautivos desde el día de su prisión, consistente “en seis cuartos de dinero y en libra y media diaria de pan por cada hombre y mujer” adultos, que en caso de los niños mayores de siete años quedaba reducida a la mitad y a un tercio en los menores. En casi su totalidad, los gitanos y gitanas no hicieron resistencia alguna. Solo cuando se procedió a separar a los miembros de las familias; los gritos, los llantos y los forcejeos fueron inevitables. De la actitud no violenta de los capturados da idea el hecho de que en muchos lugares, aquellos que habían logrado huir fueron presentándose días después. Igualmente, en muchos otras poblaciones donde no llegó la orden, la comunidad gitana, aunque sabedora de la redada, permaneció en espera de acontecimientos por creer que la medida sólo afectaba a los contraventores de las pragmáticas. En Vélez Málaga, por ejemplo, nada más tenerse constancia de la llegada de las partidas militares, no esperaron a ser capturados, y ante el asombro de los soldados, se dirigieron voluntariamente a la cárcel de dicha población, donde manifestaron cómo “ya sabían se les habían de prender y que desde luego venían a que Su Majestad les mandase donde había de ir”.

Los principales incidentes producidos durante el desarrollo de la operación se centraron en el derecho de asilo que los gitanos y gitanas invocaban en los recintos sagrados. En el convento de los Mínimos de El Puerto de Santa María por ejemplo, al haberse procedido sin la correspondiente caución juratoria, el arzobispo de Sevilla se quejó y exigió garantías para que los gitanos capturados no fueran “castigados en manera alguna” en pena corporal, ni como reos “condenados a las minas de azogue, La Carraca, galeras, presidios de S. M., o en otra pena semejante”. Finalmente, el 12 de agosto, la justicia del lugar, acompañada del notario de su vicaría eclesiástica, entró en el convento y prendió a los trece gitanos y gitanas que se hallaban en él. Otro problema importante consistió en la paralización de las administraciones municipales ante el gran volumen de trabajo burocrático y contable que se generó. Así ocurrió en Sevilla, donde su corporación municipal hubo de emplear a un escribano y a dos oficiales para gestionar y tramitar toda la burocracia que generó la operación.

También ocasionaron un trabajo extra aquellos casos en los que se dudaba si se debía capturar a los gitanos con castellanía obtenida por medio de ejecutorias, así como dilucidar las confusiones que se producían con aquellos castellanos viejos que se creía eran miembros de la etnia gitana. Así ocurrió con Francisco José Ribero, maestro cerrajero y vecino de la ciudad de Arcos de la Frontera, detenido por razón “del oficio que ejerce”, ya que se llamaba gitanos “a los que se ejercitan en los oficios de herrería y cerrajería”. Parecida peripecia padeció el oficial de herrador de Bujalance, Gabriel Ricardo Cordero, del que algunos vecinos habían oído que era gitano, suposición que fue desmentida por la justicia del lugar, que lo consideraba un “cristiano viejo de buena familia”. Algunos “errores” se debieron, sin embargo, a venganzas personales favorecidas por el desconcierto del momento. En Alhama de Málaga, por ejemplo, su alcalde mayor, resentido con José de Corpas por no haberse prestado tiempo atrás a ser su fiador en una compra, lo incluyó como gitano por ser hijo de la gitana Catalina de Corpas, fruto de su relación con José Pascual de Rueda, por lo que el presidente del Consejo dio orden de restituir personas y bienes al estado en que estaban antes de la prisión.

REPLANTEAMIENTO DEL “EXTERMINIO”. A las numerosas quejas y dudas suscitadas tras la redada del 30 de julio de 1749 se unió el malestar del propio monarca por haberse ejecutado una medida tan desproporcionada. Convocada una nueva reunión de la Junta de Gitanos bajo la supervisión de su confesor Francisco Rávago para revisar el estado en que se hallaba la operación y dar solución a las disposiciones más polémicas, congregó en Madrid el 7 de septiembre de ese año al nuevo gobernador del Consejo, a Francisco Benito Marín, a José Ventura Güell y al marqués de los Llanos, personas ajenas a la redada y demás intervenciones desarrolladas hasta ese momento. Asumida la idea de centrar el proyecto de “exterminio” exclusivamente en los gitanos y gitanas contraventores a las pragmáticas, se decidió por la instrucción de octubre de 1749 a liberar todos aquellos que acreditaran su buena forma de vida. En caso contrario, quedaban retenidos en conformidad del capítulo sexto de dicha Orden, quedando sus destinos en manos de Ensenada, quien los distribuyó en función de su capacidad laboral: los hombres mayores de siete años considerados útiles se remitieron a los arsenales, en tanto a los menores de esa edad se les permitió permanecer con sus madres hasta cumplirla, momento en el que debían pasar a las maestranzas de los arsenales para aprender algún oficio. La mayor parte de liberaciones se produjo durante el mes que siguió a la Orden. A partir de entonces el ritmo de liberaciones disminuyó, siendo prácticamente nulo en marzo del año siguiente.

La injusticia cometida hacia unas personas, a las que sin delito ni juicio fueron privadas de su libertad, se mantuvo a la hora de aplicar dicho artículo sexto, pues el procedimiento empleado fue desacertado y nada equitativo. Intendentes, carceleros y otros muchos responsables de su custodia así lo señalaron. Así lo hizo el intendente de Granada al solicitar en abril de 1752, la libertad de las mujeres y niños que quedaron en esa ciudad, ya que en su opinión habían tenido suficiente “escarmiento para en lo sucesivo” y era solo cuestión de humanidad el remediarlo, pues sin familia y sin medios económicos, no habían conseguido “justificar lo necesario para su libertad”.

Remitidas casi cuatro mil personas a sus destinos definitivos, quedaron recluidas durante más de quince años, hasta que Carlos III las rescató del olvido y concedió el indulto propuesto por el duque de Caylus, capitán general del Reino de Valencia, hacía ya más de una década. El daño producido era ya sin embargo, incalculable, pues causó una profunda brecha entre ambas comunidades y acentuó la pobreza y la marginalidad de una colectividad étnica que prácticamente en su totalidad se hallaba asentada y en proceso de completa integración.

LAS MEDIDAS CONTRA LOS GITANOS EN CARLOS III

A la vista del fracaso de las medidas genocidas del marqués de la Ensenada, Campomanes inspiró el indulto general de 1763 y, tras estudiar los cientos de leyes dictadas por los reyes desde que los gitanos llegaron en el siglo XV, el fiscal comenzó a pensar en reforzar las medidas dulcificadoras que en todas las disposiciones habían acompañado a las represivas, en un intento de “reducir” a los gitanos a vida cristiana y morigerada. Había que probar una vez más. Pero no era fácil hacer triunfar esas ideas ante ministros tan duros como el conde de Aranda, capitán general y presidente del Consejo de Castilla, otro partidario de la “cuerda tirante”, como había tenido ocasión de demostrar durante los motines de 1766. “Mantener la cuerda tirante todos los días” es lo que le recomendaba Floridablanca al gobernador del Consejo, Ventura Figueroa, íntimo del marqués de la Ensenada, el ministro que se jactaba de tener a la vista en la puerta de los arsenales una horca con el fin de disuadir a los vagos y gitanos que pretendieran huir.

Las ideas genocidas de Ensenada no estaban olvidadas cuando llegó Carlos III, como prueba la consulta de 1771, que el conde de Aranda abrió haciendo oír todavía su vozarrón contra los gitanos, proclamando que había que separar a los niños gitanos de sus madres y padres, no a los 7 años —lo previsto por Ensenada, que mandó a los niños de menos de esa edad con sus madres a las casas de misericordia—, sino al nacer, para que ni siquiera aprendiesen a hablar “la jerigonza”, es decir, el caló. Niños y niñas “destetados” debían ser quitados de sus madres y llevados a hospicios; luego, ellos pasarían a la Marina y, finalmente, a trabajar en las maestranzas, fábricas de lonas, herrerías, etc. Ellas se acomodarían a servir, o a trabajar en las fábricas. El gasto se pagaría con “los propios y arbitrios del reino”, según le decía Aranda al ministro de Gracia y Justicia, Manuel de Roda, el 16 de febrero de 1772. El plan de Aranda se completaba recuperando la vieja idea de enviarlos a América: “interpolados con otras gentes honradas, en nuestras colonias más distantes de la Luisiana, orillas del río Orinoco, bahía de San Julián, isla de Juan Fernández, para que sean vecinos útiles”.

Pero Aranda no era el único que seguía pensando en la extinción. Cuando Floridablanca llegó al poder en 1776, se encontró con muchas opiniones como las de este conde aragonés dos veces grande de España y “ante todo militar”, según destacaba él mismo. Otro militar, Pedro González de Castejón, ministro de Marina y teniente general de la Armada, se horrorizaba solo con pensar que los gitanos pudieran ser embarcados en la Marina de su Majestad, contaminando a los marineros, que se considerarían infamados con su sola presencia. El ministro elogiaba la matrícula del mar, “el alma de la marinería”, y el carácter altivo de esos marineros, que no tenían “intimidad ni con los mismos soldados de Marina”. Era impensable ponerles entre gitanos, pues podían ocurrir situaciones terribles y recordaba “los horrendos casos a que están expuestos en los navíos y sus largas navegaciones y suelen cometer hasta los hombres honrados”. Al final, llegó a decir que, antes de admitirlos, era partidario de “que si hubiese algún gitano en los bajeles se les echase de ellos, no permitiéndoles ni aún ir a verles en los puertos”. Porque para González de Castejón, los gitanos eran “los más infames hombres que se conocen”. En conclusión, los gitanos serían tan perjudiciales que lejos de enmendarse, “vendrían a enseñar muchas maldades en los navíos”.

José de Gálvez, ministro de Indias, que ha pasado a la historia por “más ilustrado”, rechazaba todo proyecto de enviarles a América, pues pensaba que “serían capaces, colocados en América, de alterar la constitución y seguridad de aquellos grandes dominios”. El ministro malagueño recordaba que los gitanos tuvieron siempre prohibido ir a América por “sabias leyes que tenían por objeto conservar las Indias y mantener a los habitantes en la religión católica”. Y conocedor de las novedades que ocurrían en las colonias inglesas —el informe, dirigido a Roda, es de 15 de septiembre de 1775—, advirtió del error que cometió Inglaterra al llevar a sus colonias a “hombres errantes y delincuentes, en quienes, por lo mismo (que a los gitanos) faltaba el primer vínculo de la fidelidad”.

EL CAMBIO DE 1783. Con estos antecedentes tan poco “ilustrados” y algunos más que podíamos añadir, muy parecidos, cuesta aún más comprender por qué Floridablanca cambió de opinión, aunque también precisamente por esto, hay autores que quitan importancia al carácter integrador de la pragmática de 1783, más sobre todo cuando al poco de entrar en vigor, el ministro solo recibió informes negativos, quejas de las justicias y noticias de los incumplimientos. Esta pragmática suponía un giro de 180 grados en la política hacia los gitanos, no en vano el rey declaraba “que los que llaman y se dicen gitanos no lo son por origen ni por naturaleza, ni provienen de raíz infecta alguna”, al tiempo que exigía que “ellos y cualquiera de ellos no usen de la lengua, traje y método de vida vagante de que hayan usado hasta presente, bajo las penas abajo contenidas, entre las que se incluía la pena de muerte para los “gitanos inobedientes”.