6 6: El “problema” gitano

CAPÍTULO 6:

EL “PROBLEMA” GITANO

PRIMERA PARTE

Durante el reinado de Felipe IV, bajo la gestión del Conde Duque de Olivares, la Monarquía Hispánica enfrentó graves dificultades para reclutar soldados y remeros. Estos problemas eran sintomáticos de la decadencia que caracterizó a España en el siglo XVII, cuando el agotamiento económico y la creciente resistencia social limitaron cada vez más la capacidad de la corona para sostener sus ambiciones imperiales. Uno de los factores principales fue la extrema pobreza en la que vivía gran parte de la población castellana, la cual ya había sufrido los efectos devastadores de la peste, la inflación y las cargas fiscales impuestas para financiar las guerras europeas. De entre todos los reinos asociados a España, Castilla, el más numeroso de todos, continuó soportando la mayor parte de la carga, lo que generó una creciente insatisfacción entre la población. Los conscriptos, que generalmente provenían de las clases más bajas, eran arrancados de sus hogares y llevados a la fuerza para servir en las filas del ejército o como remeros en las galeras. En muchos casos, los hombres eran literalmente encadenados como galeotes para evitar que huyeran, lo que simboliza el profundo rechazo que sentían hacia el servicio militar. La falta de voluntarios no solo estaba impulsada por la miseria material, sino también por el miedo a las duras condiciones de vida en el ejército y la marina, donde las enfermedades, la desnutrición y la muerte eran comunes. Las campañas bélicas de la época requerían grandes cantidades de soldados y remeros. Sin embargo, la falta de recursos básicos, como armas, uniformes y provisiones, minó gravemente la moral de las tropas y afectó su desempeño en el campo de batalla. Además, las deserciones eran comunes, lo que complicaba aún más la tarea de mantener un ejército suficientemente grande y operativo.

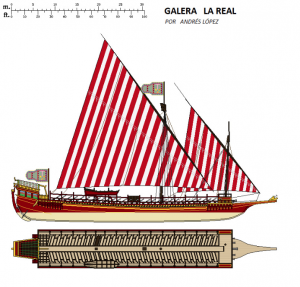

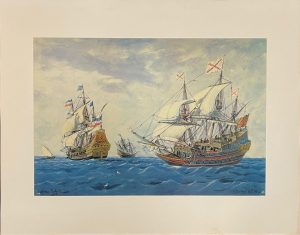

En el ámbito naval, la falta de remeros para las galeras representó otro desafío importante. Las campañas navales contra los corsarios berberiscos y las potencias rivales, como Inglaterra y los Países Bajos, requerían el uso de galeras, un tipo de embarcación que dependía de la fuerza humana para remar. Sin embargo, la escasez de mano de obra calificada, sumada a las duras condiciones en las galeras —donde los remeros enfrentaban jornadas extenuantes, poca alimentación y enfermedades—, hizo que fuese extremadamente difícil encontrar hombres dispuestos a servir como remeros. Ante esta situación, Olivares intentó recurrir a diversas soluciones, como la contratación de mercenarios extranjeros, especialmente italianos y alemanes, y la explotación de recursos humanos en los territorios no castellanos. No obstante, estas estrategias tampoco fueron completamente exitosas, ya que los mercenarios requerían grandes sumas de dinero para ser reclutados y mantenidos, lo cual resultaba insostenible en un contexto de crisis financiera. Además, la integración de soldados de diferentes nacionalidades a menudo generaba tensiones internas y problemas de disciplina, lo cual afectaba la cohesión de las tropas.

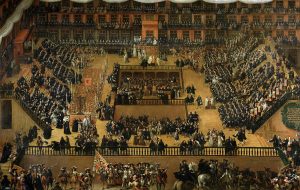

Durante el siglo XVII, las galeras continuaban siendo una parte importante de la Armada española, especialmente en el mar Mediterráneo, donde eran utilizadas para combatir a piratas y corsarios, así como en conflictos navales con potencias rivales como los turcos otomanos. Sin embargo, el mantenimiento de estas embarcaciones y, en particular, la necesidad de conseguir remeros para su operación, representaba un desafío considerable para la monarquía española. Los remeros eran, en su mayoría, prisioneros de guerra, esclavos, o personas condenadas por delitos menores. Las condiciones inhumanas en las galeras, que incluían una alimentación insuficiente, enfermedades, castigos corporales y jornadas interminables de trabajo, provocaban una alta mortalidad y un rendimiento limitado. Esta práctica era común en muchos estados europeos de la época, donde el servicio en las galeras se utilizaba como una forma de castigo penal. Los condenados eran encadenados a sus asientos y obligados a remar bajo duras condiciones. Muchas de estas personas habían sido condenadas simplemente por ser vagabundos o desempleados, lo que refleja una estrategia de control social en la que el Estado utilizaba el sistema de galeras como una solución tanto militar como social. La creciente pobreza y el agotamiento de la población debido a las guerras y las epidemias afectaron especialmente a los grupos económicos más bajos, que constituían la mayor parte de los condenados a las galeras. Felipe IV llegó incluso a ordenar a muchos remeros, los “forzados”, a que se quedaran haciendo el trabajo después de haber cumplido la sentencia criminal, aunque ahora eran remunerados como voluntarios. Los forzados vivían en un ambiente de extrema violencia, sobrecarga de trabajo y falta de libertades. A medida que avanzaba el siglo XVII, la falta de remeros no solo afectaba a la capacidad operativa de las galeras, sino que también se convirtió en un símbolo del debilitamiento del poder naval español. El sistema de galeras, que alguna vez había sido una parte clave de la estrategia militar de España en el Mediterráneo, se fue volviendo insostenible. La transición hacia el uso de barcos más grandes y modernos, impulsados por velas y armados con más cañones, comenzó a dominar la guerra naval, dejando a las galeras en una posición secundaria. Se observó una reducción en el número de forzados y un aumento en la proporción de esclavos, especialmente musulmanes capturados en las guerras contra el islam en el Mediterráneo o comprados por el estado. Este cambio también fue impulsado por la necesidad constante de mano de obra para las galeras, ya que el coste de mantener remeros libres era insostenible. Los esclavos adquirieron una mayor importancia dentro de las galeras, a menudo representando hasta el 41% de los remeros a finales del siglo. (Pike 207)

La situación de los gitanos en el siglo XVII es un reflejo de las políticas más amplias del Estado, que se enfocaban en mantener el control social y político a través de medidas punitivas, especialmente en tiempos de guerra y crisis económica. La exclusión de los gitanos del ejército, salvo en las formas más degradantes de servicio, también forma parte de una tendencia más amplia en la cual el Estado utilizaba a las clases bajas y marginalizadas para cumplir con los deberes más duros, mientras que los nobles y las élites solían escapar de tales obligaciones mediante sobornos o favores políticos. De hecho, las políticas de reclutamiento de la época se basaban en gran medida en evitar que los más ricos se vieran afectados, lo que exacerbaba la marginalización de los grupos menos favorecidos como los gitanos.

El gobierno de Felipe IV y Olivares emitió repetidamente legislación para requisar esclavos de propietarios privados y obligar a los gitanos a servir en las galeras, como parte de un esfuerzo desesperado por llenar los bancos de remos. La corrupción y la ineficacia del sistema judicial hicieron que, aunque el crimen aumentara durante este siglo, se capturaran y condenaran a menos criminales para el servicio en las galeras, lo que agravó aún más la escasez de mano de obra. El uso de las galeras como castigo formaba parte de una política represiva dirigida a los más débiles de la sociedad española. Los gitanos, al ser considerados criminales muchas veces solo por su origen étnico, eran condenados a esta pena sin la necesidad de que hubieran cometido crímenes graves. Esto marcó un claro sesgo racial en la aplicación de la justicia. En el siglo XVII, se promulgó una serie de leyes específicamente dirigidas a los gitanos, restringiendo sus movimientos y exigiendo que adoptaran una vida sedentaria. Sin embargo, el incumplimiento de estas normativas, a menudo irrazonables para un pueblo cuya identidad se basaba en la movilidad, resultaba en condenas severas que incluían el trabajo forzado en galeras. Las características esenciales del pueblo gitano justificaban, desde el punto de vista de las autoridades, su tratamiento desproporcionado, el cual no solo buscaba castigar a los individuos por delitos específicos, sino que pretendían dar un ejemplo al resto de la sociedad. El uso de las galeras como castigo era solo una de las herramientas que el Estado utilizaba para imponer su autoridad y mantener el orden, pero en el caso de los gitanos, la aplicación de esta pena fue particularmente severa y, a menudo, arbitraria. La política de sometimiento que se implementó contra los gitanos a mediados del siglo XVII fue resultado de la percepción negativa que las autoridades y la sociedad mayoritaria tenían hacia este grupo, al que consideraban un peligro para el orden social y una amenaza a la estabilidad del reino debido a sus costumbres diferenciadas. La Corona, en su afán de consolidar el control sobre todos los sectores de la población y asegurar la cohesión social, estableció medidas cada vez más represivas que apuntaban no solo a castigar, sino a erradicar la cultura gitana o forzar su asimilación completa.

En 1638, se promulgó una orden que decretaba la captura de gitanos a gran escala, bajo el argumento de que, debido a su supuesta falta de integración y la negativa a adoptar un estilo de vida sedentario, constituían un peligro potencial para la sociedad. La orden estipulaba que cualquier gitano detenido podría ser condenado a remar en las galeras, sin necesidad de que hubiese cometido un delito grave. Este castigo, conocido por su dureza y las condiciones inhumanas en que se desarrollaba, era uno de los más temidos en la época, ya que significaba no solo una condena a trabajos forzados, sino también una sentencia casi segura a la muerte por el agotamiento físico y la violencia que imperaba en las galeras. Las órdenes específicas emitidas por el rey Felipe IV para que se utilizaran gitanos en las galeras reflejaban tanto su exclusión de otras formas de servicio militar más prestigiosas como el uso de su supuesta criminalidad como justificación para someterlos a castigos extremos. Sin embargo, mientras los gitanos eran considerados adecuados para las galeras, no se les veía con buenos ojos como soldados de infantería. Este desprecio generalizado hacia ellos incluso llevó a que en varias ocasiones se rechazaran propuestas que involucraban su participación en el ejército regular. Por ejemplo, en 1639, un gitano que había servido en el ejército de Flandes y que ofreció reclutar a 200 hombres de su nación fue rechazado por el rey, a pesar del apoyo de importantes figuras como el conde de Salvatierra, quien destacó las habilidades de este hombre y de otros gitanos (MacKay 139). Esta resistencia a aceptar gitanos en roles más “honorables” dentro del ejército revela una fuerte jerarquización social basada no solo en la nobleza o la riqueza, sino también en la raza y el origen étnico y subraya cómo las autoridades intentaron manejar y controlar a las poblaciones marginadas, recurriendo a políticas que favorecían la explotación y el castigo por encima de la integración social. Las políticas de reclutamiento militar, que a menudo se centraban en la “limpieza social”, empujaban a los gitanos y otros marginados a roles de castigo, lo que solo perpetuaba su estatus de parias dentro de la sociedad.

La política continuó y se intensificó en 1639, cuando nuevas redadas y operaciones de captura se llevaron a cabo en diferentes puntos del reino, con el objetivo de capturar a aquellos gitanos que seguían practicando su vida nómada o que no habían acatado las normativas que les obligaban a establecerse en localidades fijas. El nomadismo no solo dificultaba su control, sino que también los asociaba con actividades delictivas que constituían una amenaza para el orden público. La Corona española buscaba imponer un control más estricto sobre la movilidad de los gitanos, ya que su constante desplazamiento era visto como un desafío a la autoridad central. Se emitieron mandatos que ordenaban su asentamiento en áreas designadas, bajo la vigilancia de las autoridades locales, y se prohibió que practicaran su lengua o sus costumbres distintivas. Sin embargo, muchos gitanos continuaron resistiéndose a estas imposiciones, lo que llevó a más arrestos y condenas a las galeras.

“Segunda orden ha salido para a un mismo tiempo se prendan todos los Gitanos de España. Lo que se pretende es que sirvan en las galeras, donde hay gran falta de galeotes[1] y remeros, y en todos los lugares han mucha sobra esta infame raza, pues solo sirven de espías, ladrones y embusteros” [Aviso del 31 de mayo de 1639] (Valladares 22-23)

El periodo de 1638 y 1639 representó uno de los puntos álgidos en la represión institucionalizada de los gitanos. El uso de las galeras como castigo refleja no solo la brutalidad del sistema judicial y punitivo de la época, sino también el carácter racista de las políticas de la Corona. Mientras que otros grupos podían ser condenados a las galeras por delitos graves o por desafiar abiertamente la autoridad del Estado, en el caso de los gitanos, la mera pertenencia a este grupo étnico ya era suficiente motivo para recibir tal castigo. Este proceso de criminalización basado en el origen étnico exacerbó la marginalización de los gitanos y dificultó su integración en la sociedad española. En lugar de ofrecer soluciones que facilitaran su participación dentro de las estructuras sociales y económicas del reino, las autoridades optaron por la vía de la represión y el castigo desproporcionado. La redada de 1639 representa uno de los momentos más intensos y severos en la política de represión contra la comunidad gitana en el siglo XVII. Su principal objetivo era capturar a todos los gitanos que continuaban llevando una vida nómada y desafiaran las leyes que exigían su sedentarización. Como resultado, en 1639 se llevaron a cabo redadas a gran escala en varias regiones de España, con soldados y funcionarios locales participando en la captura de gitanos que vivían al margen de la sociedad establecida. Los gitanos capturados durante estas redadas, en muchos casos, no fueron juzgados por delitos específicos, sino que fueron condenados simplemente por su origen étnico y su estilo de vida. La pena más común aplicada a los gitanos arrestados durante la redada de 1639 fue la condena a remar en las galeras. La redada no solo buscaba castigar a los gitanos, sino también enviar un mensaje claro al resto de dicha comunidad: aquellos que no se sometieran a las leyes del reino, que incluían el abandono del nomadismo y la integración en la sociedad sedentaria, serían castigados de manera implacable. En 1655, el rey Felipe IV consultó con “teólogos y personas eminentes de toda España” qué hacer para “extinguir a todos los gitanos de España de una vez”. La intención, según un aviso de Jerónimo de Barrionuevo, escritor del siglo XVII, era mandar a galeras “a los hombres y niños, unos al remo y los otros por grumetes”[2], mujeres y niñas a los hospitales, con grillos y argollas[3], para que no puedan huir”. Barrionuevo también informaba de que el duque de Pastrana ya tenía a 52 personas gitanas detenidas, a la espera de órdenes. (260) Esta represión, lejos de integrar a los gitanos en la sociedad, profundizó su marginalización y exacerbó el rechazo social hacia ellos. La brutalidad de las redadas y las condiciones inhumanas a las que fueron sometidos los gitanos condenados a las galeras revelan el grado de exclusión y persecución que este grupo enfrentó en la España de Felipe IV y el Conde-Duque de Olivares. Además, como indica Manuel Martínez, “la vida cotidiana de los pequeños pueblos donde los gitanos desempeñaban labores mecánicas se vio alterada, ya que, aunque sus trabajos eran considerados viles, resultaban imprescindibles para la comunidad” (99).

Todos los condenados a servir en galeras partirían de puertos localizados en el sur de España: Málaga, Cartagena y El Puerto de Santa Maria (Cádiz). La más importante era la última, debido a su cercanía a las ciudades de Sevilla y Jerez, los lugares donde se concentraban el mayor número de gitanos, y a ser un puerto marítimo en el Océano Atlántico a pocos kilómetros del Estrecho de Gibraltar, zona de entrada en el Mar Mediterráneo. Desde 1540, El Puerto fue la base naval donde se concentraban y recogían las Galeras Reales españolas y se convirtió en un epicentro donde convergieron varias realidades que afectaron profundamente a la comunidad gitana, especialmente para aquellos condenados al duro trabajo en galeras. No solo los gitanos eran condenados a remar, sino que sus familias también se veían forzadas a mudarse cerca de la ciudad para estar cerca de ellos, lo que resultó en un asentamiento significativo de familias gitanas en la zona. A pesar de la marginalización y el estigma que sufrían, los gitanos de El Puerto lograron integrarse en la vida local en ciertos aspectos. Se asentaron alrededor de la Cruz de los Gitanos, en barrios humildes cercanos a Santa Clara, y participaron en actividades cotidianas de la ciudad (Suárez 75). Como señala el estudio de los galeotes de José Manuel Marchena Giménez, los gitanos siempre fueron los peor tratados de todos en lo que se refiere a la pena de galeras, y, como confirma una carta firmada por Felipe IV y dirigida al Capitán General de las galeras de España, los últimos en recibir la libertad:

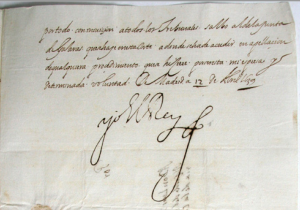

“Conde de Linares, mi capitán general de las galeras de España, he visto dos cartas vuestras en que informays lo que se os ofrece en las pretensiones de diferentes forzados que se hallan en esas galeras, que por haber cumplido sus condenaciones pretenden se les de libertad, y decir que siempre seréis de parecer[4] que no se detenga en ellas a ninguno que aya cumplido su tiempo; pero que ya que la necesidad obliga a que se detengan tantos sean los Gitanos los últimos a quien se de libertad, y que a los otros se les dé, empezando por los mas antiguos con que se dará esperanza a todos para ir saliendo… la falta de chusma es tan grande como se sabe, y que habiendo de salir temprano como lo tengo mandado, si se le diese libertad irían mal las galeras…lo cual se os dice para que lo deis a entender a esta gente, y la consoléis, y si juzgareis que sin hacer falta conviene dar libertad a algunos de los forzados que han cumplido lo haréis, ejecutandolo con la moderación que espero de vuestro celo, advirtiendo que a los Gitanos si les hubiere de llegar la libertad an de ser los postreros en salir de Galera”. (RAH, Colección Salazar y Castro. 9/640, folio 84, extraída de Marchena Giménez 198).

LOS GITANOS Y LA IGLESIA CATÓLICA EN ESPAÑA EN LOS SIGLOS XVI & XVII

Aunque los gitanos eran considerados una minoría marginal y nómada, la Inquisición rara vez los persiguió por delitos graves como la herejía, que se asociaban más con judíos y moriscos. Sin embargo, los gitanos fueron procesados principalmente por delitos menores, como superstición, blasfemia y bigamia. A menudo se acusaba a

los gitanos de no seguir los sacramentos de la iglesia, como el bautismo y el matrimonio, lo que contribuyó a la percepción, como señalaron varios autores, de que eran cristianos sólo de nombre. A pesar de esto, hay evidencia de que algunos gitanos participaron en estos ritos, aunque de manera irregular. Aunque los gitanos vivían dentro de una sociedad predominantemente católica y eran considerados oficialmente cristianos, su involucramiento en los rituales religiosos de la Iglesia era inconsistente y a menudo criticado. Por ejemplo, en algunos registros parroquiales, como los de la iglesia de Santa Ana en Sevilla, se constata que varios niños gitanos fueron bautizados a lo largo de los siglos XVI al XVIII, aunque en números relativamente bajos (Sánchez Ortega 37-38). Esto sugiere que, aunque algunos gitanos cumplían con este rito fundamental del cristianismo, no lo hacían con la frecuencia esperada por las autoridades religiosas de la época. En 1601, Bernardo de Sandoval y Rojas, Cardenal de Toledo e Inquisidor General de España, incluyó un capítulo en las “Constitución del Arzobispado de Toledo” en el cual obligaba a los curas a enseñar la religión católica a los gitanos y a asegurarse de que estaban bautizados y de que hacían lo mismo con sus descendientes:

“Somos informados que en nuestro Arzobispado hay muchos gitanos, los cuales vienen con mucha libertad, y de ellos y y de su modo de vivir no se puede presumir que criarán a sus hijos más bien doctrinados de lo que ellos lo están; hay alguna probable sospecha de que no los bautizan, ni hay quien les pida cuenta de ello por andar vagando de lugar en lugar. Por tanto, exhortamos y mandamos a nuestros jueces los visiten y pidan la razón de dónde y por quién fueron bautizados sus hijos, y les prohíban hablar su lengua, traer su traje, andar en compañías y decir la buenaventura. Y los curas hagan en sus lugares la misma diligencia; y, cuando no lo pudieren remediar, avisen a nuestros jueces para que lo remedien”

Algo muy similar ocurre con el sacramento del matrimonio. El número de matrimonios gitanos registrados en las parroquias también era bajo, porque muchos de ellos preferían seguir sus propias normas tradicionales para las uniones familiares en lugar de las ceremonias eclesiásticas. Esto generaba preocupación entre las autoridades religiosas, que veían estas prácticas como una muestra de que los gitanos no seguían completamente la fe católica. Muchos gitanos eran reacios a formalizar sus uniones matrimoniales a través de la Iglesia, el cual era el único considerado legítimo por las autoridades civiles y eclesiásticas. Sin embargo, los gitanos, solían unirse en matrimonio siguiendo sus propios rituales y sin recurrir a la bendición de la Iglesia, lo cual era visto por las instituciones eclesiásticas como un acto de marginalización y resistencia a la integración cristiana. Existe constancia documental de varios ejemplos de matrimonios gitanos que sí fueron registrados, aunque en cantidades muy limitadas. Por ejemplo, en la parroquia sevillana de Santa Ana, durante el siglo XVI solo se registraron unos pocos matrimonios de gitanos. Sin embargo, en el siglo XVII hubo un aumento en estos registros, lo que sugiere una lenta incorporación al matrimonio eclesiástico conforme los gitanos comenzaban a asentarse de manera más permanente.

Otro problema relacionado con el matrimonio entre los gitanos era la frecuente acusación de bigamia, que reflejaba la desconfianza hacia sus uniones. La bigamia –la práctica de casarse con más de una persona sin anular un matrimonio anterior– era vista como una ofensa tanto civil como religiosa, y varios gitanos fueron acusados y procesados por la Inquisición al ser considerado un delito. Esto reforzaba la idea de que los gitanos no seguían las leyes del matrimonio cristiano. Por ejemplo, el caso de un gitano llamado “Lucero”, acusado de bigamia en Toledo en 1562, muestra cómo el matrimonio gitano despertaba sospechas entre los testigos de la boda, quienes afirmaban nunca haber visto un matrimonio gitano realizado de manera formal antes (Sánchez Ortega 37-39). Esto aumentaba la percepción social de que los gitanos no respetaban el sacramento del matrimonio y contribuía a la imagen de inestabilidad y falta de compromiso con las normas cristianas. El delito de bigamia contribuía a la imagen de los gitanos como un grupo que no se integraba completamente en las prácticas cristianas y refleja el control que la Iglesia y la Inquisición intentaban ejercer sobre la vida personal de los gitanos.

Los gitanos también enfrentaban obstáculos cuando intentaban formalizar sus uniones bajo las leyes católicas. A veces, la Iglesia intervenía para disolver matrimonios gitanos que no cumplían con los requisitos canónicos. En un caso del siglo XVIII en Cataluña, las autoridades civiles obligaron a una pareja gitana a separarse tras 25 años de convivencia y cinco hijos, debido a que eran parientes en cuarto grado y, por lo tanto, no podían casarse según las leyes de la Iglesia (Leblon 172-73). Con el paso del tiempo, y en particular durante el siglo XVIII, se observó un aumento en la participación gitana en los sacramentos, incluido el matrimonio, cambio que puede atribuirse a un asentamiento más estable de la comunidad gitana en varias zonas de España que les permitió integrarse mejor en la vida social y religiosa local. Sin embargo, su integración no fue completa, y la Iglesia y el Estado continuaron vigilando de cerca las uniones gitanas, siempre sospechando de una falta de compromiso total con las normas católicas. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, se observó un aumento de los procesos inquisitoriales contra los gitanos, lo que reflejaba un esfuerzo por parte del Estado y la Iglesia para ejercer control sobre esta comunidad (Sánchez Ortega, 50).

Los gitanos, en particular las mujeres, eran con frecuencia acusados de brujería y superstición, lo que constituía uno de los principales motivos por los cuales eran procesados por la Inquisición. Sin embargo, los inquisidores solían considerar estas prácticas como mentiras o trucos de poca importancia, en lugar de delitos graves de herejía o pacto con el diablo, como sucedía con otros grupos étnicos o religiosos. A menudo, las gitanas eran acusadas de pronosticar la fortuna, realizar maleficios amorosos o curar enfermedades mediante rituales. Estas prácticas eran vistas como formas de engaño más que como verdaderas amenazas a la fe cristiana, por lo que las penas impuestas eran generalmente menos severas que para otros delitos relacionados con la fe. El interés de los inquisidores en los delitos relacionados con la superstición se centraba en controlar estas prácticas más que en erradicarlas completamente. En muchas ocasiones, los procesos contra gitanas por hechicería o superstición no llegaban a completarse, ya sea porque las acusaciones se consideraban insignificantes o porque no se lograba localizar a los acusados. A pesar de que la superstición se consideraba un delito menor, en algunos casos los inquisidores aplicaban penas como el destierro, azotes (lashes) o confinamiento, especialmente si el acusado era reincidente o si sus prácticas causaban un escándalo entre la población (Sánchez Ortega 52-58). La conexión de las mujeres gitanas con la hechicería estaba tan arraigada en la mentalidad popular que sus prácticas de adivinación o curación eran percibidas como parte de su identidad cultural. Como ha analizado Richard Pym, aproximadamente el 65% de los acusados ante la Inquisición fueron señalados por hechicería, término que no describía con precisión los actos imputados a los gitanos, en su mayoría mujeres, que solían ser acusados de realizar conjuros, maldiciones, encantamientos y pociones. Aunque en esa época se creía en la brujería, una instrucción del siglo XVIII recomendaba tratar estas actividades como fraudes en lugar de herejías, pues su objetivo principal era obtener dinero engañando a los ingenuos (Sánchez Ortega 57). De hecho, las sentencias por estos delitos solían ser menos severas que las impuestas por blasfemia, que representaba el 20% de los casos ante la Inquisición. Menos del 10% correspondía a proposiciones potencialmente heréticas (Pym 108).

La blasfemia, es decir, el acto de proferir insultos o maldiciones contra Dios, era tomada en serio por la Inquisición, aunque en el caso de los gitanos, al igual que con otros delitos menores como la superstición, las penas impuestas eran relativamente menos severas que las que se aplicaban a otros grupos. Los gitanos acusados de blasfemia solían enfrentar penas como azotes, destierro o una reprimenda pública, dependiendo de la gravedad del caso. En algunos casos, se combinaban las penas de azotes y destierro, especialmente si el blasfemo era reincidente o si sus palabras se consideraban especialmente ofensivas. Estos castigos estaban diseñados no solo para castigar, sino también para corregir la conducta de los acusados y advertir a otros. A pesar de que la blasfemia era un delito que la Inquisición perseguía, el tribunal tendía a mostrar más flexibilidad cuando se trataba de gitanos, probablemente debido a la percepción de que sus transgresiones eran más fruto de ignorancia o de su marginación social que de una herejía consciente o desafiante. En general, la blasfemia cometida por gitanos era vista como una expresión de falta de formación religiosa o una reacción impulsiva, lo que hacía que las penas fueran menores en comparación con las impuestas a otros grupos.

Las sentencias por brujería y blasfemia podían variar desde una simple advertencia, como la emitida a la gitana María de Montoya, acusada de brujería en Granada en 1697, hasta la sentencia impuesta por un delito similar en Córdoba en 1745 a Isabel de Escobedo, de 57 años (Pym 111). Isabel tuvo que desfilar en un auto de fe –acto público organizado por la Inquisición y en el que desfilaban todos los condenados públicamente– en el que llevó insignias que la declaraban como estafadora y mentirosa y recibió 200 azotes, el número máximo permitido. Después fue expulsada de Córdoba durante seis años. En 1606, Sebastiana de Vargas, de Jerez, fue procesada por brujería después de que una testigo la acusara de prometerla que podría traer a su hijo de América en dos semanas a través de un conjuro en el que invocó a Satán y a otros diablos. Sebastiana confesó y dijo que lo había hecho solo por el dinero. Fue condenada a abjurar de sus pecados y recibió azotes por las calles de Sevilla (Pym 111-12). En relación a la blasfemia, existe el caso de Francisco de Gales, un gitano de Toledo que había sido acusado en el siglo XVI de haber hablado mal de Dios en público y de haberse considerado a la altura de este. Cuando declaró ante el Tribunal de la Inquisición afirmó ser un “cristiano joven”, de menos de 25 años, arrepentido de lo que había dicho, que no eran más que “palabras de hombre” bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, lo condenaron a recibir 100 azotes (Sánchez Ortega 64). No corrieron tanta suerte Juan y Diego Montoya en Valencia quienes, por un caso de blasfemia, fueron condenados a recibir 100 azotes, a desfilar en un auto de fe y a tres años en las galeras (Sánchez Ortega 412).

Existen también casos de gitanos condenados por el Tribunal de la Inquisición que fueron suspendidos. Por ejemplo, Matías Montoya fue condenado a varios años de servicio en galeras, una pena común para delitos graves. Sin embargo, solicitó clemencia al tribunal argumentando que estaba enfermo de tuberculosis, lo cual habría hecho extremadamente difícil para él cumplir con la condena física de las galeras. El tribunal accedió a su petición, lo que sugiere que, aunque las penas por blasfemia eran severas, los inquisidores mostraban flexibilidad y compasión en casos donde la salud o las circunstancias personales del acusado lo requerían (Sánchez Ortega 62).

EL LEBRIJANO

“MI CONDENA (CANTE DE GALERAS)”

LETRA DE “MI CONDENA”

Es como muerte civil

Mi condena, mi condena

Oleaítas (olas pequeñas) que van y vienen

Qué pena tan grande, Dios mío

Los “fúcares”[5] pidieron a Felipe II

Lo afirman un romance

PREGUNTAS SOBRE LA HISTORIA:

- ¿Por qué se dice que “el problema” se había vuelto más complicado y difícil que nunca? ¿Qué ha cambiado con la llegada al poder de Felipe IV y el Conde-Duque de Olivares en relación con las galeras y la mano de obra proporcionada por los gitanos? ¿Qué tipo de medidas tomaron para resolver el problema?

- ¿Por qué los gitanos fueron el grupo más perseguido de entre las personas condenadas a galeras?

- ¿Qué propuestas hicieron las jerarquías eclesiásticas para controlar más a los gitanos y facilitar su evangelización? ¿Cómo se relacionaron los gitanos con la iglesia? ¿Fue una relación positiva o negativa?

- Explica de qué manera persiguió la Inquisición a los gitanos. ¿Cuáles fueron las razones principales? ¿Fueron perseguidos de manera masiva o no? ¿Por qué?

- ¿Qué opinión tenía la Inquisición sobre la actividad de la quiromancia –lectura de las líneas de la mano para adivinar el futuro– de la que muchas gitanas fueron acusadas? ¿Cómo eran castigadas las gitanas por ese delito?

- ¿Quiénes fueron Sebastiana de Vargas, Santiago Maldonado y Francisco de Gales? ¿Qué les ocurrió a cada uno? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tipo de información nos proporciona el escrutinio de sus casos?

- ¿Cuál es el tema de “Mi condena”, la canción flamenca de El Lebrijano? ¿Con qué historias de las que hemos leído se relaciona?

- ¿Quién está cantando la canción? ¿Qué sensación transmite el texto y la música? ¿Qué sentimientos expresa el cantaor (término específico usado para referirse a cantantes flamencos)? ¿A quiénes van dirigidos esos sentimientos?

- Elige TRES versos de la canción y analiza su significado poético y sus conexiones históricas.

LECTURA DE LA PRIMERA PARTE:

VIDA DEL ESCUDERO MARCOS DE OBREGÓN (1618)

leer abajo

Vida del escudero Marcós de Obregón, de Vicente Espinel, es una novela picaresca que se divide en tres relaciones –divididas a su vez en descansos o capítulos– y que cuenta la autobiografía de Marcos de Obregón, un escudero [squire] de Madrid. El relato se inicia con el protagonista anciano que recuerda cómo comenzó a trabajar en casa del doctor Sagredo, donde también servirá a su esposa, doña Mergelina, para lo que necesite. A partir de ahí, el protagonista discurrirá con lo que él mismo llama “este largo discurso de mi vida, o breve relación de mis trabajos, que para instrucción de la juventud, y no para aprobación de mi vejez, he propuesto manifestar a los ojos del mundo, aunque el principal blanco a que va inclinado es aligerar por algún espacio, con alivio y gusto, la carga que, con justos intentos, oprime los hombros de V. S. L., lleva también encerrado algún secreto, no de poca sustancia para el propósito que siempre he tenido, y tengo, de mostrar en mis infortunios y adversidades cuánto importa a los escuderos pobres, o poco hacendados, saber romper por las dificultades del mundo, y oponer el pecho a los peligros del tiempo y de la fortuna, para conservar con honra y reputación un don tan precioso como el de la vida, que nos concedió la divina Majestad para rendirle gracias y admirarnos, contemplando y alabando este orden maravilloso de cielos y elementos, los cursos ciertos e innumerables de las estrellas, la generación y producción de las cosas, para venir en verdadero conocimiento del universal Fabricador de todas ellas”.

DESCANSO XVI

Amaneció el sol el día siguiente con unos rayos entre verdes y cetrinos, señal de agua, y yo sin macho, ni esperanza de hallarlo. Fuime[6] al pueblo a las nueve, o a las diez, y vi que unos gitanos estaban vendiendo un macho[7], muy hechas las crines y el trenzado de atrás, con su enjalma[8] y demás aderezos, encareciendo la mansedumbre y el paso con mil embelecos de palabras. Hacía el gitano mil gerigonzas[9] sobre el macho, de manera que tenía ya muchos golosos que le querían comprar. Lleguéme cerca, y vi que era del color del mio; pero desconocido en verlo tan manso, seguro, remozado de crines y cola. Vi que se dejaba tocar a todas las partes del cuerpo sin alterarse, y así no me atreví a pensar que pudiera ser el mío. Alzábanle los pies y manos, dándole palmadas en el pecho y en las ancas, estando él con mucha paciencia y mansedumbre, yo estaba desconfiado de que pudiera ser el mío, pero fuime [10] por un lado disimuladamente, y púseme delante de él, aunque detrás del gitano, y en viéndome amusgó las orejas, por el conocimiento, o por el temor que me tenía. Espantéme de ver su tan súbita y no esperada mudanza[11], y vi que realmente era mi macho, mas no pude imaginar cómo le podía cobrar sin dar testigos o evidencia de cómo era mío; y así no me arrojé a decir que era hurtado, y decía entre mi; ¿es posible que sean estos gitanos tan grandes embusteros que en menos de veinte y cuatro horas hayan hecho este macho de enjalma, y le hayan disfrazado de manera que me ha puesto en duda el conocimiento de él, y que lo hayan hecho más manso que una oveja, siendo peor que un tigre, y que no tenga yo modo para cobrarlo manifestando mi justicia? Pero detúveme un poco, y lleguéme con los demás a ver el macho, y alabándole, pregunté si era gallego. Respondió el gitano: “Vuesa merced, ceñor[12], a fe que sabe mucho de bestiaz, y ha conocido bien la bondad de loz mejorez cuatro piez que hay en toda Andalucía. No ez gallego, mi ceñor, cino de Illezcaz, que allí lo truqué por un cuartago cordovez, y aquí traigo el teztimonio”.

Será levantado, dije yo entre mí, y junto con esto lo mostró. Ofrecióseme traza para cobrarlo fácilmente, y lleguéme a un hidalgo, a quien vi que todos respetaban, que era de los antiguos criados de aquella casa, llamado Angulo, y le dije: “Señor, este macho me han hurtado esos gitanos, y aunque trae enjalma, es de silla; y aunque parece que traen testimonio, es falso”. A lo cual me dijo el hidalgo: “Mire, señor estudiante, que conocemos este gitano de mucho tiempo acá, y nos ha tratado siempre verdad”. Pues ahora, respondí yo, no la trata, y haciendo vuesa merced las diligencias que yo le suplicaré, se verá con evidencia la verdad que tengo dicha; y vuesa merced está inclinado a comprarlo porque le parece manso, siendo peor que un demonio.

Pues ¿puede ser fingida, preguntó el hidalgo, aquella mansedumbre y bondad? Sí señor, respondí yo, porque lo han emborrachado; y no hay bestia tan feroz ni maliciosa que echándole de grado o por fuerza una azumbre de vino en las tripas, no se amanse más que una oveja: y por esto haga vuesa merced lo que yo le suplicaré, y saldrá de este engaño, viendo que el macho es malicioso, y que es mío. Y lo primero digo a vuesa merced que se lo llegue a comprar[13], y dígale esto y esto, hablándole algo al oído, e infomándole de todo lo conveniente.

Fuese el hidalgo, después de bien informado, al gitano, y mirando el macho, le dijo: “Yo estoy muy contento de esta bestia, y la comprara si tuviera silla y freno, porque tengo de hacer un viaje muy largo”. El gitano se holgó[14] mucho de ello, y trajo la silla y el freno, diciendo que era el mejor caminador del mundo, y que por pensar que para el campo se vendería más presto, le había puesto la enjalma. En viendo el hidalgo la silla y el freno, halló que conformaba con las señas que yo le había dado, y haciendo lo que yo le había dicho al oído, llevólo a su casa, asegurando a los gitanos que lo quería probar; y túvolo hasta tanto que se gastaron los humos del vino encerrado en su casa[15]. Hecho esto llamó al gitano, y díjole que subiese en el macho y caminase un cuarto de hora fuera del pueblo. Subió, aunque era muy suelto, con mucha dificultad, por la poca seguridad del macho, que gastada la suavidad del vino, tornó a su ruin natural[16], y caminando como un viento, en saliendo de las casas, con la misma furia que llevaba dió consigo y con el gitano en tierra, y cogiéndole una pierna debajo, se revolcó de manera, que fue bien necesaria la ligereza del gitano para que no se la quebrase. Acudió aquel hidalgo desengañado ya de la bellaquería, y le dijo riéndose: “¿Qué desgracia es esta, Maldonado?” Señor, dijo el gitano, como está holgado, y mal herrado, se echa con la carga. Y riéndose más el hidalgo, dijo: “Pues alzadle los pies, veamos si ha menester herradura”[17]. Alzóle un pie y diole una patada en el carrillo izquierdo, con que le dejó señalada la herradura y los clavos. Díjole el hidalgo: “Mal se conoce lo que no se ha criado, hermano Maldonado; si vos hubiérades tratado y conocido esta bestia, ni os engañárades, ni nos engañárades[18]. En lo ajeno dura poco la posesión, ibades[19] con aquel refrán: quien no te conoce te compre[20]. ¿Por qué pensábades[21] que os preguntó el dueño si era gallego, sino porque como tal os había de dar la coz que os dió? Vos queriades herrarlo; ¿mas él no os herró a vos? ¿cogiste ayer el macho, y queríades hoy venderlo? Huélgome de saber que también sois nigromántico[22], pues desde ayer habéis venido de Illescas”.

Señor, dijo el gitano, yo hice como gitano, y su merced ha de sufrir como caballero; bien eché de ver que este señor sabía de bestias. Descubierto el hurto con la evidencia posible, me dieron mi macho, y me avié[23] camino de Málaga, pasando por Lucena, donde llegando un poco tarde, reposé y comí un bocado, y pensando llegar aquella noche a Benamejí, cuyo camino yo no sabia, partime con la relación que me dieron.

Las leguas son más largas de lo que yo me pensaba; el camino estaba lleno de lodo, porque la noche antes había llovido muy bien. Yo por priesa que me dí con mi macho, me anocheció una legua antes de llegar a un riachuelo que está entre Lucena y Benamejí[24]. Halléme confuso, por ser la noche oscura, y caminar sin guía, sin encontrar a quien preguntar por el camino, que era domingo en la noche, cuando todos los labradores están en sus casas. Al fin poco a poco, muchas veces tropezando, y algunas cayendo, llegué al río, y en pasando no hallé camino por la otra parte, por una costumbre que tienen los labradores en aquella tierra, que es para desviar los caminantes, para que no les entren por el sembrado, cavar por aquella parte por donde suelen hacer senda los caminantes. Salió del río mi macho lo mejor que pudo, y echó a mano derecha por un cerro que tenía muchas sendas de ovejas, o de cabras. Llegó a lo más alto que pudo, y estaba tan empinado el cerrillo, que en acabándose la senda ni pude ir adelante, ni volver atrás. Vime en un gran peligro, porque si quería bajar con el pie derecho, había de rodar por la sierra abajo hasta llegar a un arroyo salado, donde cuando bien librara llegara la cabeza llena de chichones. Roguele al macho con mucha humildad que me hiciese la merced de estarse quedo[25] mientras bajaba al revés; pero al tiempo que le mandé que volviese por la sendilla que había subido, él iba tan cansado que se echó, y echándose, como el cerro estaba tan empinado rodó hasta el arroyo salado; yo volví por la senda, hasta llegar al arroyo, y fuí a mi desdichado macho, y lo que pude, ayudéle a levantar, que estaba tan molido que fue menester animarle con sopa en vino[26], y llevándole del diestro lo más poco a poco que pude, fuí considerando que todo aquello me sucedía por no haber tenido respeto a la fiesta, caminando y haciendo el viaje que se pudiera hacer otro día; que al fin como las fiestas son para dar gracias a Dios y no para hacer jornadas, no puede haber quietud para hablar con Dios despacio. Que trabajando en los días que la Iglesia tiene dedicados para Dios, no solamente no aumenta el provecho, pero por mil caminos viene el daño, como me sucedió esta noche, que yendo con mi macho a mano izquierda por una ladera arriba, yendo yo por la parte de abajo por animarlo, deslizó, y cogiome debajo aunque no fue mucho el daño, porque pude fácilmente salir, y dándole sopa en vino pudo subir hasta que descubrí en lo alto del cerro un cortijo, donde me llegué con toda la humildad del mundo; y aunque di muchos golpes no me respondían, porque había mucha gente, que se había juntado allí aquella noche por ser día de fiesta.

Al fin, dí tantos golpes, que me respondió un mozo, y diciéndole con la necesidad que venia, respondiome que me fuese en hora buena; y tornando a llamar, acudió el aperador del cortijo, que en todas sus acciones pareció ser muy hombre de bien, y abriéndome la puerta acudió a mi necesidad y al cansancio de mi macho, y díjome: “Perdone vuesa merced, que por estar dando voces sobre una serilla de higos que estos mozos me habían hurtado, no pude responder tan presto”. Pues si no es más de por eso, dije yo, no le dé pena, que yo le diré quién se la hurtó. Ángel será vuesa merced, respondió él, y no hombre, si me dice eso. Déjeme reposar, dije yo, y se lo diré. Descansé un rato, y mi macho cenó lo mejor que pudo; yo cené un muy gentil gazpacho[27], que cosa más sabrosa no he visto en mi vida, que tanto tienen las comidas de bueno, cuanto el estómago tiene de hambre y de necesidad. Fuera de que el aceite de aquella tierra y el vino y vinagre es de lo mejor que hay en toda la Europa.[28] Habiendo cenado, y estando todos los mozos alrededor, le dije al aperador: Este dornajo[29] en que habemos cenado ha de descubrir el hurto de los higos. Dijo uno entre dientes: aun sería el diablo la venida del estudiante. Pedile al buen hombre un poco de aceite y almagre, y sin que los mozos lo viesen unté el suelo del dornajo con una mezcla que hice del aceite y almagre, y pedile un cencerro de las vacas, y poniéndolo debajo del dornajo dije, con voz que lo oyeron todos, habiendo puesto el dornajo más adentro, donde estaba el pajar: Pasen todos uno a uno, y den una palmada en el suelo del dornajo, y en pasando el que hurtó los higos sonará el cencerro. Fueron todos uno a uno, y dio cada uno su palmada en la almagre, y no sonó el cencerro que es lo que todos esperaban. Llaméles a todos, y díjeles que abriesen las palmas de las manos, las cuales tenían todos enalmagradas, si no era él uno de ellos; y así les dije a todos: “Este gentil hombre hurtó los higos, que porque el cencerro no sonase no osó poner la mano en el dornajo”. Él se puso colorado como un escaramujo, y los demás estuvieron toda la noche reventando de risa y dándole matraca, y el aperador muy agradecido de haber hallado sus higos, y yo muy contento del buen acogimiento: y por el buen hospedaje dejéle dos cuchillos damasquinos, con que por poco le corta las orejas al ladrón de los higos.

DESCANSO XX

Por la mañana tomé el camino por entre aquellas asperezas de riscos y árboles muy espesos, donde vi una extrañeza entre muchas que hay en todo aquel distrito, que, nacía de una peña un gran caño de agua, que salía con mucha furia hacia afuera, como si fuera hecho a mano, mirando al oriente, muy templada, más caliente que fría, y en volviendo la punta del peñasco salía otro caño correspondiente a éste, muy helado, que miraba al poniente; en lo primero el romero florido, y a dos pasos aun sin hojas, y todo cuanto hay por ahí es de esta manera. Unas zarzas sin hojas, y otras con moras verdes, y poco adelante con moras negras. Todo cuanto mira a Málaga muy de primavera, y cuanto mira a Ronda[30] muy de invierno, y así es todo el camino. Por entre aquellos árboles muy lleno el camino de manantiales y aguas, que se despeñan de aquellas altísimas breñas y sierras, por entre muy espesas encinas, lentiscos y robles; y como solo imaginando en las extrañas cosas que la naturaleza cría, cuando sin pensar di con una transmigración de gitanos, en un arroyo que llaman de las Doncellas, que me hiciera volver atrás si no me hubieran visto, porque se me representó luego las muertes que sucedían entonces por los caminos, hechas por gitanos y moriscos; como el camino era poco usado, y yo me vi solo y sin esperanza de que pudiera pasar gente que me acompañara, con el mejor ánimo que pude, al mismo tiempo que ellos me comenzaron a pedir limosna, les dije: “Esté en hora buena la gente”.[31] Ellos estaban bebiendo agua, y yo les convidé[32] con vino, y alarguéles una bota de Pedro Jiménez de Málaga, y el pan que traía, con que se holgaron; pero no cesaron de hablar y pedir más y más. Yo tengo costumbre, y cualquiera que caminare[33] solo la debe tener, de trocar en el pueblo la plata a oro que ha menester[34] para el espacio que hay de un pueblo a otro, porque es peligrosísimo sacar oro o plata en las ventas, o por el camino, y trayendo en la faltriquera menudos[35], saqué un puñado, con que les di y repartí limosna (que nunca la di de mejor gana en toda mi vida) a cada uno como me pareció. Las gitanas iban de dos en dos, en unas yeguas y cuartagos muy flacos; los muchachos de tres en tres, y de cuatro en cuatro, en unos jumentos cojos y mancos. Los bellacones[36] de los gitanos a pie, sueltos como un viento, y entonces me parecieron muy altos y membrudos, que el temor hace las cosas mayores de lo que son; el camino es estrecho y peligroso, lleno de raíces de los árboles, muchos y muy espesos, y el macho tropezaba cuanto podía; dabanle los gitanos palmadas en las ancas, y a mí me pareció que me las querían dar en el alma; porque yo iba por lo más bajo y angosto, y los gitanos por los lados superiores a mí, por veredillas enredadas con mil matas de chaparros y lentiscos, que cada momento me parecía que me iban ya a pegar; y en medio de esta turbación y miedo, yendo mirando con cuidado a los lados, moviendo los ojos, sin mover el rostro, llegó un gitano de improviso, y asió del freno y la barbada del macho, y queriéndome yo arrojar en el suelo dijo el bellaco del gitano: “Ya ha cerrado, mi ceñor” [37]. Cerrada, dije yo entre mí, tengas la puerta del cielo, ladrón, que tal susto me has dado.

Preguntaron si lo quería trocar[38], y habiéndome atribulado del trago[39] pasado, y de lo que podía suceder; mas considerando que su deseo era de hurtar, y que no podía echarlos de mi sino con esperanzas de mayor ganancia, con el mejor semblante que pude, saqué más menudos, y repartiéndolos entre ellos, dije: “Por cierto, hermanos, sí hiciera de muy buena gana, pero dejo atrás un amigo mío mercader, que se le ha cansado un macho en que trae una carga de moneda, y voy al pueblo a buscar una bestia para traerla”. En oyendo decir mercader solo, macho cansado, carga de moneda, dijeron: “Vaya su merced en hora buena, que en Ronda le serviremos la limosna que nos ha hecho”.

Piqué al macho, y le hice caminar por aquellas breñas más de lo que él quisiera. Ellos quedaron hablando en su lenguaje de jerigonza, y debieron de esperar o acechar al mercader para pedirle limosna, como suelen, que si no usara de esta estratagema, yo lo pasara mal. Sabe Dios cuántas veces me pesó de haber dejado la compañía del hablador, cuando hablara mucho y me enfadara, mas al fin no me pusiera en el peligro en que estuve. Que realmente para caminar por enfadosa que sea la compañía tiene más de bueno que de malo, y aunque sea muy ruin, la puede hacer buena el buen compañero, no comunicándole cosas que no sean muy justas. Y para tratar de lo que se ofrece a la vista, por el camino es buena cualquiera compañía…Iba volviendo el rostro atrás, para ver si me seguían los gitanos, que como eran muchos, podían seguirme unos y quedarse otros; pero la misma codicia que cebó a los unos detuvo a los otros, y así me dejaron de seguir. Llegué al pueblo más cansado que llegara si no fuera por miedo de los gitanos.

Después vi en Sevilla castigar por ladrón a uno de los gitanos, y una de las gitanas por hechicera en Madrid; pero después que estuve sosegado y sin alteración, se me representó en aquellos gitanos la huida de los hijos de Israel de Egipto. Iban unos gitanillos desnudos, otros con un coleto acuchillado, o con un sayo roto sobre la carne: otro ensayándose en el juego de la corregüela. Las gitanas, una muy bien vestida, con muchas patenas y ajorcas de plata, y las otras medio vestidas y desnudas, y cortadas las faldas por vergonzoso lugar: llevaban una docena de jumentillos[40] cojos y ciegos, pero ligeros y agudos como el viento, que los hacían caminar más que podían. Dios me ofreció y deparó aquella estratagema, porque los gitanos eran tantos que bastaban para saquear[41] un pueblo de cien casas. Reposé y comí en aquel pueblo, y a la noche llegué a Ronda, donde hallé a mis mercaderes muy deseosos de verme y muy adelante en su trato. Lo que allí me pasó no es de consideración, porque en una feria tan caudalosa son tantos los enredos, trazas, hurtos y embelecos que pasan, que para cada uno es menester una historia. Yo no iba a tratar ni a contratar, sino a negocios de mis estudios, y visitar mis parientes; pero serviles a los mercaderes de gozquecillo[42], para mostrarles algunas cosas muy notables y dignas de ver que tiene aquella ciudad, así por naturaleza, como por artificio, como es el edificio famoso de la mina por donde se proveía de agua siempre que estaba cercada de contrarios.

Esta ciudad fue reedificada de las ruinas de Munda, que ahora llaman Ronda la vieja: ciudad donde tan apretado se vió César de los hijos de Pompeyo, que confiesa él mismo que siempre peleó por vencer, y allí por no ser vencido. Está edificada sobre un risco tan alto, que yo doy fe que haciendo sol en la ciudad, en la profundidad, que está dentro de ella misma, entre dos peñas tajadas, estaba lloviendo en unos molinos y batanes, que sirven a la ciudad, de donde subían los hombres mojados; y preguntándoles de qué, respondían que llovía muy bien entre los dos riscos que dividen la ciudad del arrabal. Dígolo a fin de que cuando esta ciudad se edificó, por la falta que había de fuentes arriba les fue forzoso hacer una mina, rompiendo por el mismo risco hasta el río, que no hay en toda ella cosa que no sea de la misma dureza de la piedra, en que hay cuatrocientos escalones, poco más o menos, por donde bajaban por agua los míseros esclavos cautivos, en el cual trabajo morían algunos; y se tiene por tradición antigua que una cruz que yo he visto al medio de la escalera, la hizo un cristiano, que del mismo trabajo reventó, con la uña del dedo pulgar, tan honda, que fuera menester más que punta de daga para hacerla…Fuera de que las calles son todas angostas, y las casas, que se heredaron de la antigüedad bajas, muy fuera de la costumbre de los romanos y españoles. Sea como fuere, el edificio de la mina es hecho con mucho trabajo y cuidado, y de las más memorables obras que hay de la antigüedad en España; y que esta ciudad fuese edificada de las ruinas de Munda, en mil piedras que allí hay se echa de ver, y en algunos ídolos que hay, entre los cuales son excelentes dos que hay de muy maltratados, de alabastro en las casas de don Rodrigo de Ovalle, en que ahora vive, heredadas de sus padres y abuelos a quien yo conocí: y aunque yo no hago oficio de historiador, no puedo dejar de decir de paso, que engañado Ambrosio de Morales por la semejanza del nombre, dijo que Munda había sido un lugarcillo edificado a la falda de Sierrabermeja, que se llama Munda, que si hubiera visto esta tierra no lo dijera. Porque a lo que dice Paulo Hircio que hay desde Osuna a Munda, concierta esta verdad, y con estar vivo hoy el coliseo grande, y que muestra haber sido colonia de romanos, que yo vi años de ochenta y seis junto con esto me acuerdo que oí decir a Juan Luzón, caballero de muy gentil entendimiento y buenas letras, y un hidalgo, nieto e hijo de conquistadores, que se llamaba Cárdenas, que en un cortijo suyo que está en el mismo sitio de Munda hallaron una piedra en que estaban estas letras: “Munda Imperatore Sabino”, junto con esto le oí decir a mis abuelos, que eran hijos de conquistadores, y tuvieron repartimiento de los Reyes Católicos. Y esto digo, porque como se van acabando los que lo saben, quede esta verdad asentada para la posteridad. Tiene aquella ciudad naturalmente cosas que se pueden ir a ver, por monstruosas de muchas leguas, por la extrañeza de aquellas altas peñas y riscos. Es abundantísima de todo lo necesario para la vida, y así salen pocos hombres de ella para ver el mundo; pero los que salen, así para soldados como para otras profesiones, prueban muy bien en cualquiera ministerio, y porque no haga oficio de historiador, paso fácilmente por estas verdades. Yo mostré a los mercaderes lo que pude, y los dejé con intento de ir a las Indias occidentales.

PREGUNTAS SOBRE MARCOS DE OBREGÓN:

- ¿Quién es Marcos de Obregón? ¿Cómo definirías su personalidad y la forma de contar historias? Explica con detalle tu respuesta.

- ¿Cómo son sus experiencias con gitanos en ambos descansos? ¿Qué tipo de gitanos encuentra?

- ¿Qué características del estereotipo gitano que denunciaban algunas personas en las partes históricas aparecen en este texto literario?

- ¿Qué tipo de mensaje sobre los gitanos consideras que lanza el autor a sus lectores?

- ¿Cómo crees que contribuye la descripción de los lugares en los que ocurren las experiencias de Marcos a darles más profundidad a las historias de los gitanos?

- Si tuvieras que colocar a Espinel en uno de los grupos que han dado sus opiniones o realizado acciones acerca de los gitanos, ¿a qué tipo pertenecería? Justifica tu respuesta.

SEGUNDA PARTE

AUTOR: Juan de Quiñones, Alcalde de Casa y Corte. Ocupó dicho cargo entre 1625 y 1646. Su carrera se caracterizó por la ejecución de importantes funciones jurisdiccionales y administrativas, lo que le permitió consolidar su posición institucional dentro de la Corte. Como alcalde, estuvo involucrado en la resolución de causas criminales, la gestión de corregimientos y la organización de las jornadas reales, es decir, los desplazamientos del rey y su séquito por diferentes lugares de España. Durante estos viajes, Quiñones fue responsable de asegurar el abastecimiento de la comitiva y de preparar los caminos por los que transitaba la corte, un trabajo arduo y esencial para garantizar el éxito de estas movilizaciones. En 1643, Quiñones redactó un informe autobiográfico dirigido al rey, en el que destacó sus más de treinta años de servicio y su sacrificio personal al servicio de la Corona. A través de esta petición, buscaba obtener recompensas y reconocimiento por su larga trayectoria, aludiendo a ejemplos históricos y religiosos para fortalecer su argumento.

DISCURSO CONTRA LOS GITANOS (1631)

Por mandado de su Majestad[43] fui a tierra de Sepúlveda a proceder contra unos gitanos que hicieron un salteamiento a un correo que venía de Flandes con pliegos del servicio de su Majestad al cual rompieron las valijas, sacaron los pliegos, por entender que había algunas joyas dentro y otras cosas que traía, dejándolo maniatado en un monte. Puse toda diligencia y cuidado en buscarlos. Se halló[44] el pliego que faltaba cerrado y les prendí. Por este delito y otros muchos hurtos y robos que averigüé contra estos gitanos, hice ahorcar a cinco, y que hechos cuartos se pusiesen en el Camino Real, adonde cometieron el delito para que a ellos sirviese de castigos y a otros de ejemplo. Otros fueron azotados a servir en galeras perpetuas y a las gitanas azotadas eché fuera de este reino y que no volviesen a él bajo pena de muerte.

De las informaciones que hice y de otras noticias que se me han dado, he venido a entender que esta gente es perniciosa, mala, ociosa, vagante, inútil y sin provecho para estos reinos y de mucho daño para los súbditos y vasallos. Me hallo obligado a representar lo que he sabido y siento de esta maldita canalla y referir qué género de gente son, de dónde vinieron, qué daños hacen y cómo se remediarán para que mande Su Majestad salgan de estos reinos pues no hacen nada en ellos sino hurtos y robos.

En muchas partes se hallan estos hombres perdidos con diferentes nombres. En Castilla los llaman gitanos o egipcianos; en Italia cinganos, cíngaros o cingalos; en Francia bohemianos y, vulgarmente, baumiens; en la Alemania superior ceigeiner y heidiem. En todas profesan malas y depravadas costumbres. Viven sin conocimiento de Dios y sin observancia de leyes. Los escritos que de ellos hacen mención no convienen ni concuerdan en averiguar de dónde vinieron o de dónde son. Porque unos dicen de unas regiones y otros de otras. Y no me espanto que anden varios, pues siéndolo tanto los gitanos en sus habitaciones y tan diferentes de todas las demás naciones en su modo de vida inquieta, sin sosiego ni asiento, que no le tengan ellos en inquirir y alcanzar su origen y principio y que no sean de un mismo parecer en asentar lo cierto y verdadero.

[EL AUTOR ESCRIBE SOBRE LOS POSIBLES ORÍGENES DEL PUEBLO GITANO SEGÚN DIFERENTES AUTORES EUROPEOS]

El Maestro fray Juan de la Puente dice que a algunos les parece que son de los Ceugitanos de África y a otros de los egipcios que pasaron con Hércules de Asia a España a robar los ganados de Gerión, que fueron los primeros ladrones que hubo en estos reinos. Lelio Bisciola dijo que no hay para qué fatigarse en buscar el origen de esta gente sino tener por cosa indubitable que son las heces, escoria y las inmundicias de cada nación, que vive de hurtos y embaimientos, fingiéndose forastera, como hacen los malhechores, y así llama a esta canalla inútil y perniciosa.

[EL AUTOR INCLUYE UNA LISTA DE AUTORES QUE TAMBIÉN TRATARON EL ORIGEN DEL PUEBLO GITANO]

El vulgo inadvertido cree que estos vinieron de Egipto y que, por no haber hospedado a la Virgen y Madre de Dios nuestra señora, cuando iba peregrinando, les cayó la maldición de que ellos y sus descendientes anduviesen peregrinos por el mundo, sin que hallases asiento con descanso ni tuviese habitación permanente. Algunos de estos gitanos pretenden persuadir de que traen testimonio de los Emperadores antiguos del Oriente…que sus antepasados en la Egipto menor habían desamparado la religión católica y se hicieron idólatras. Reconociendo sus errores, les habían dado por penitencia que de todas aquellas familias algunos peregrinasen por el mundo y que con este destierro satisficiesen la culpa de su apostasia[45]: pero ya es pasado el tiempo y no acaban de cumplir su penitencia, ni volverse a sus tierras sino infestar y robar las nuestras.

Todo esto es mentira, bellaquería, embustes y enredos de los que ellos dicen y hacen; porque los llaman gitanos más porque los imitan en el torpe modo de vivir que por ser sus descendientes. Y así esta vil canalla no es otra cosa que hombres y mujeres huidos por delitos o deudas, gente amotinada y facinerosa que, no pudiendo estar en los lugares donde son conocidos, se retiran a los montes o lugares de poca vecindad y escondidos para ocultarse. Y el traer las caras quemadas es por las injurias del tiempo y andar hostigados del Sol. Bonifacio dice que para parecer alienígenas y de tierras diferentes se lavan las caras cada mes con el zumo de unas hierbas que les pone la tez negra. Y esto hace creer a algunos que no son españoles sino naturales de otra tierra tan abrasada como África o Egipto, ayudando al engaño el lenguaje y vestido de que usan. Pero sin duda son nacidos y criados en estos reinos, si bien entre ellos andarán otros de otras naciones de que se componga esta secta del gitanismo, pues admiten a ella cada día la gente ociosa, perdida y rematada, a quien con facilidad enseñan su idioma. Fray Angelo Roca de Camerino escribe que esta mala gente ha fingido un lenguaje para no ser entendidos de nadie y que él ha visto impreso el vocabulario…Es su modo de hablar, de que usan todos ellos, mujeres e hijos y con que se entienden de manera que nadie los puede entender. Andan divididos por familias y tropas y tienen sus cabezas, a quien llaman Condes, eligiendo para este título al más valiente, brioso, de mayores fuerzas, más astuto, sagaz y conveniente para gobernarlos. Este compone sus diferencias y pleitos, aunque residan en lugar donde haya justicia y les ordena lo que han de hacer. Sale con ellos de noche a robar los ganados y saltear en los caminos a los pasajeros por ser acomodada para sus hurtos y robos y lo que hurtan y roban lo reparten entre ellos, acudiendo con la tercia parte a su Capitán, como si fuera juez de tercias partes. En todas son tenidos por ladrones famosos…Acuden a las Ferias a recoger los hurtos, a trocarlos y venderlos. Y siendo todo género de hurtos generales, en particular lo son de cabalgaduras a quien el derecho común llama abigeos y en Castilla cuatreros…Y cuando no pueden hurtar los ganados, se hacen terceros en las ferias de los que se venden, engañando al comprador y al vendedor. Lo cual reconoció muy bien el rey don Felipe II, pues prohibió en una ley ser corredores de ganados sino es con muchos gravámenes y condiciones que impidiesen los hurtos que hacían. Y por una cédula hecha a 28 de junio de 1619, se mandó que por ningún caso pudiesen tratar en compras ni ventas de ganados mayores ni menores, pena de muerte. Pasan a mayor maldad sus hurtos, pues afirman autores graves que han llevado niños hurtados a vender a Berbería. Los que nacen con ellos los enseñan a hurtar de día y de noche en el campo y en poblado y de la manera que han de trocar lo que hurtaren, engañando con ello a todo género de gente, cómo y a qué persona han de echar la culpa si fueren cogidos con el hurto en la mano, y que sea tan que no pueda ser condenado a galeras. Peligroso podría ser esto para el gitano pues siendo inútil para ir con ellas podría ser útil para ir a la horca.

[EL AUTOR DA EJEMPLOS DE DELITOS EN LOS QUE HAN ESTADO INVOLUCRADOS GITANOS EN DIFERENTES ZONAS DE ESPAÑA]

El alcalde de la villa de Montijo dijo que un vecino de allí, buscando en el campo una yegua que se le había perdido vio en el lugar de Arroyo el puerco, entrando en una casa caída a buscarla, a unos gitanos que estaban asando un cuarto de persona humana. Dice también que un pastor de la ciudad de Guadix, yendo perdido por la sierra de Gadol, vio una lumbre y entendiendo que era de pastores, halló una cuadrilla de gitanos que estaban asando la mitad de un hombre y la otra mitad estaba colgada de un alcornoque y, cuando le vieron, le dijeron que se sentase a la lumbre, que cenaría con ellos, y decían entre sí “gordo está este” y, fingiendo que se quería echar a dormir, se arrojó tierra abajo y se escapó. En el puerto Ohanes, en Sierra Nevada, mataron también unos gitanos a un muchacho y se lo comieron. No hacían más los Caribes en las Indias, que comían carne humana.

No entienden qué cosa es la Iglesia, ni entran en ella sino es a hacer sacrilegios. No saben las oraciones. Yo los examiné a ellos y no las sabían y si sabían algunas, no perfectamente. Aunque casen con parientas, no traen dispensaciones. No hay quien sepa si están bautizados. Uno de los cinco que estos días pasados hice ahorcar, se bautizó en la cárcel, siendo mayor de treinta años. Don Martín Fajardo dice que dos gitanos y una gitana que hizo ahorcar en la villa de la Torre Perogil, se bautizaron al pie de la horca y declararon eran moros.

La mejor información que hacen para casarse, si es que se casan, es de la mujer más diestra y astuta en hurtar y engañar, sin reparar en que sea parienta o casada. Porque no tienen necesidad más que juntarse con ella y decir que es su mujer. Algunas veces las compran a sus maridos o las reciben empeñadas…Melchor de Güelamo dice que oyó afirmar por cosa muy cierta de dos gitanos lo que de ninguna bárbara nación se habrá oído, y es que cambiaron las mujeres y que, por ser una de mejor parecer que la otra, le dio el que se llevó la hermosa[46] cierta cantidad de monedas al que se llevó la fea. El Licenciado Alonso Durán me ha dicho que en 1623 ó 1624, un tal Simón Ramírez, gitano, capitán de una tropa de ellos, repudió a Teresa su mujer porque era ya vieja y se casó con una que se llamaba Melchora, que era moza[47] y hermosa, y que el día que se hizo el repudio y celebraron las bodas iba caminando y vio que debajo de unos árboles en la villa de Deleitosa había una gran fiesta y regocijo, y preguntando la causa, le dijeron que se casaba Simón Ramírez con una gitana y repudiaba a otra y que la repudiada le dijo llorando que la dejaba por vieja y se casaba con otra porque era moza. Unos gitanos confesaron ante Fajardo que no se casaban, sino que en los banquetes y convites que hacían elegían a las mujeres que querían y que les era permitido tener hasta tres amigos y que, por eso, procreaban tantos hijos.

[…] No guardan ayunos ni precepto eclesiástico alguno. Comen carne siempre, sin reservar viernes ni cuaresmas. La mañana que los prendí, siendo en esta Cuaresma, tenían tres carneros que iban a comer aquel día…Muy grandes escritores los tienen por herejes y por muchos por gentiles idolatras o ateos sin religión alguna aunque en la experiencia exterior se acomodan con la religión o secta de la provincia donde andan, siendo con los turcos, turcos, con los herejes, herejes; acomodándose con todas las naciones y como entran y salen con tanta facilidad y llaneza en las tierras de infieles, es muy verosímil que son o pueden ser espías y así se puede sospechar de su mala inclinación.

Los tengo por peores que a los moriscos porque aquellos profesaban su secta. Estos no tienen ninguna y se aplican a todas. Aquellos cultivaban la tierra, para que diese frutos. Estos se comen lo que no cultivan, siendo zánganos de la República, que no traban y comen…En Berbería les hacen buen pasaje los Moros, con quien tienen correspondencia. En 1627, cogieron los moros toda la gente que iba en dos galeras de España y, cautivando a los cristianos, los remeros moros cobraron libertad y a los gitanos que hallaron entre ellos no hicieron esclavos, como a gente amiga y de su devoción.

Y porque no queden cortos ni faltos en todo género de maldades son también encantadores, adivinos, magos y quirománticos, que dicen por las rayas de las manos el futuro, que ellos llaman buena ventura (y yo mala para quien la dicen, pues o le engañan o le roban). Y generalmente son dados a toda superstición… ¡Qué de doncellas han pervertido con hechicerías y embelecos! Qué de casadas se han apartado de sus maridos y en particular las gitanas, que andan de casa en casa diciendo la buenaventura, mirándoles las manos y las rayas que tienen en ellas por donde dicen el bien o daño que les ha venido o ha de suceder, lo cual es vano, falso, lleno de mentiras. [El autor discurre científicamente sobre la imposibilidad de conocer el futuro leyendo las líneas de la mano].

En la última junta de la expulsión de los Moriscos de estos reinos… que se acabó en 1624…el Conde de Salazar y el Licenciado don Jerónimo de Avellaneda Manrique, alcalde de casa y corte de Su Majestad, leyó un decreto real por el que mandaba que fuesen expulsados de estos reinos los gitanos…Una de las cosas más dignas de remedio, que al presente ofrecen a estos reinos, es ponerle en los hurtos, robos y muertes que hacen los gitanos, que andan vagando por el reino, robando el ganado de los pobres y haciendo mil insultos, viviendo con poco temor de Dios y sin ser cristianos más que en el nombre. Se pone por condición que Su Majestad mande salgan fuera del reino dentro de seis meses, que se cuenten desde el día del otorgamiento de la escritura de este servicio y que no vuelvan a él so pena de muerte y los que quisieren quedar sea avecindándose en lugares, villas y ciudades de estos reinos de mil vecinos arriba y que no puedan usar del traje, lengua y nombre de gitanos y gitanas ya que no lo son de nación, quede perpetuamente este nombre y uso confundido y olvidado y que por ningún caso puedan tratar en compras, ni ventas de ganados mayores ni menores.

[…] Se ha procurado reducir esta mala gente a modo de vida quieta y que se ocupasen en trabajar y que no anduviesen vagando, atrayéndoles con vecindad a los lugares y haciéndoles otras comodidades para que asistiesen y trabajasen, poniéndoles temor y miedo con penas si no guardasen lo dispuesto en ellas. Pero como se ha visto y conoce cada día por la experiencia, ha sido de poco provecho porque no observan leyes algunas, y si tal vez dan muestras de guardarlas es poco tiempo y con simulación y fingimiento, pues estando algunos días como vecinos vuelven después, como perros, al vómito y juntándose en tropas por los campos y lugares de poca vecindad como en estos días se ha visto. Cometen robos y salteamientos en lugares pequeños y caminos reales. Y pues no ha aprovechado ni tenido fruto lo que con ellos se ha hecho, parece que será conveniente al servicio de Su Majestad que los que no tuvieran vecindad, salgan de estos reinos, como los moriscos, ellos y sus familias, pues son pocos e inútiles; que se dé comisión a la justicia real para que sus convecinos los expulsen sin que sea impedimento desterrar a las mujeres y a los niños, pues no eran peores los moriscos y salieron todos. Cuando quiera que algún detestable crimen se comete, es bien todos sean punidos. Y los más crímenes de todos son los que cometen las gitanas, pues es notorio que ellos comen de lo que ellas roban y que hacen muchas hechicerías y no hay ley que obligue a criar lobillos en tan cierto daño futuro del ganado.

[…] Amasis, rey de los egipcios, expulsó y apartó lejos de Egipto a toda la gente ociosa, publicando una ley santísima que todos los hombres ociosos que no tuviesen algo que pudiesen decir que era suyo, fuesen castigados con pena de muerte. ¿Quién más ociosos, vagamundos e inútiles para estos reinos que los egipcianos o gitanos? Gente sin comercio, ocupación ni oficio alguno que no tienen otro sino es ser ladrones, salteadores, hechiceros y autores de otros muchos delitos.

No es mi intento, señor, se les quite la vida, si bien los que no estuvieran avecindados y que hubieren contravenido la Cédula Real del año 1619 son dignos de muerte. Puesto que son gente sin provecho, salgan de estos reinos sin tener consideración que estén avecindados ya que, como dijo Platón, los ociosos son semejantes a los zánganos con aguijón, que en cualquier ciudad que están la perturban, como la flema o cólera al cuerpo. El buen médico y legislador, no menos que el cuidadoso y diligente labrador que tiene a su cargo las abejas, que ha procurar que no nazcan en la ciudad y, si naciesen, que con los mismos panales se acaben y destruyan luego.

Esto me ha parecido representar a Su Majestad para que mande lo que más convenga a su real servicio para el bien y aumento de esta Monarquía, seguridad y quietud de los vasallos y súbditos que desean larga vida a Su Majestad grandes y felices éxitos.

Edición realizada por Antonio M. Rueda.

PREGUNTAS SOBRE EL DISCURSO CONTRA LOS GITANOS Y LA RESTAURACIÓN:

- ¿Cómo comienza Juan de Quiñones su discurso? ¿Qué acciones llevó a cabo con los gitanos? ¿Cómo las justifica? ¿Qué efecto crees que tuvieron sus acciones?

- ¿Cómo explican Quiñones y Sancho de Moncada el origen de los gitanos? ¿Cómo conectan sus orígenes con su presente actual?

- ¿Por qué consideran tanto Quiñones como Moncada que todos los esfuerzos que se hagan no tendrán ningún resultado positivo? ¿Opinan igual o muestran algunas diferencias sobre este asunto?

- ¿Qué ejemplos de animalización aparecen en los textos? ¿Cómo se compara a los gitanos con animales?

- ¿Por qué compara Sancho de Moncada a los gitanos con otras minorías a lo largo de la historia?

- ¿Por qué motivos cree Moncada que los gitanos tienen que ser expulsados de España? ¿Cómo beneficiaría su expulsión a la nación?

LECTURA DE LA SEGUNDA PARTE DEL CAPÍTULO:

ALONSO, MOZO DE MUCHOS AMOS:

EL DONADO HABLADOR ALONSO

(1624)

de

Jerónimo de Alcalá Yáñez

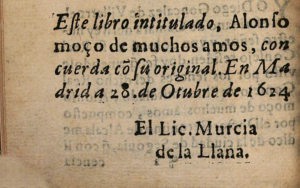

La novela picaresca Alonso, mozo de muchos amos, también conocida como El donador hablador Alonso, se publico en Madrid en 1624 y fue escrita por el médico y cirujano Jerónimo de Alcalá Yáñez, residente en Segovia. Debido a su enorme y repentino éxito, la novela se publicó de nuevo en Barcelona un año después, y, en 1626, apareció su segunda parte. El protagonista, Alonso, es un pícaro que está de donado en un convento. El donado era una persona que, como consecuencia de su gran devoción, decidía retirarse a una orden religiosa para realizar algún tipo de actividad. En su narración, Alonso dialoga con el vicario del convento, primero, y con un cura después, cuando se marcha de ermitaño después de ser expulsado del convento, y les cuenta sus historias y aventuras acompañadas de comentarios morales. Como sugiere el título, Alonso sirvió a numerosos amos –un total de catorce–, lo que dará lugar a numerosas anécdotas que se distribuyen a lo largo de la novela. En una manera similar al protagonista del Marcos de Obregón, Alonso narra un gran número de cuentos que son el fruto de una intensa y tumultuosa vida ahora que ha alcanzado una situación más tranquila alejada de los problemas que solían enfrentar los pícaros en la España del siglo XVII.

La estructura dialogada de la novela la diferencia del resto de novelas picarescas y ha hecho que algunos estudiosos no la consideren como tal. A lo largo de la novela, Alonso presenta sus experiencias personales como si se trataran de ser sermones, al exponer la teoría y luego ilustrarla con un ejemplo práctico acompañado de numerosas citas eruditas. De hecho, la obra de Alcalá Yáñez también contiene obras de carácter devoto, como la de Milagros de Nuestra Señora de Fuencisla (1615) y Verdades para la vida cristiana (1632), por lo que se entiende esa inserción de comentarios morales en numerosas partes de la novela. Eso es, precisamente, lo que hace Alonso en los capítulos 2, 3 y 4 de la Segunda Parte con relación a su aventura con un grupo de gitanos con los que se encuentra mientras camina por el monte. Lo que Alonso le cuenta al sacerdote es lo que vamos a leer a continuación.

PARTE II

CAPÍTULO 2

ALONSO: …Sentí que me abrazaban por las espaldas. Volví la cabeza y me hallé asido[48] de dos hombres no tan hermosos como flamencos o ingleses, sino amulatados[49], mal vestidos y malos rostros. Les di el bienvenidos, sabe Dios con qué ansia de mi corazón, preguntándoles qué me mandaban en su servicio. Y ellos, a lo gitano, ceceando un poco, me dijeron que me fuese con ellos a su aduar[50], porque allí estaba el señor conde. En buenas manos he caído, dije entre mí, no dejaremos de medrar, buena noche se me apareja[51], pero al fin, haciendo la fuerza virtud, les respondí: “Vamos, señores, donde ustedes gustaren”. Y guiando la espesura del monte, llevándome en medio para no perderme de ojo[52], me preguntaron donde estaba el jumento[53] en que venía o donde le había dejado.

Conmigo viene siempre, les respondí, que como tan devoto del padre san Francisco, soy mal jinete a caballo, y por ahorrarme de costa, vengo a pie. Con estas y otras pláticas llegamos al aduar de los hermanos, que con los silbos[54] que mis guardas habían dado antes de llegar buen rato, para señal de la caza que llevaban, nos estaban aguardando y nos salieron a recibir dos gitanillas y tres muchachos con gran regocijo. Nos preguntaron si venían otros pasajeros con nosotros.

Solo viene, que a tardarse más en llegar a nuestro puesto, sin traer nada nos volvíamos, respondieron mis cintilas. Y yo, deseoso de ver en qué paraba mi desdicha, me vine a hallar entre más de cuarenta entre hombres y mujeres, sin los muchachos que entre ellos andaban desnudos en carnes, de razonable edad. Me presentaron ante el señor conde, persona a quien todas ellas respetaban y tenían por su juez y gobernador de aquella desconcertada república. Y recibiéndome con algún agasajo, me hizo desnudar hasta la camisa, dejándome como cuando salí del vientre de mi madre. Se repartió mi ropa entre los muchachos desnudos, y los pocos dineros entre todos. Me estuve mirando mis desdichas, mudo, sin replicar en cosa, obediente a cuanto me mandaban, y decía entre mí: “Oh, si siempre hubiera sido tan callado, cuánto me valiera![55] Por lo menos, ya que no tuviera amo, no me echaran del convento aquellos santos religiosos[56], pero ya es hecho, venga lo que viniera, que con la muerte todo se acaba”.