5 5: El siglo XVII, y sus problemas, continúa

CAPÍTULO 5:

EL SIGLO XVII, y sus problemas, continúa

PRIMERA PARTE

La caída del Duque de Lerma en 1618 fue resultado de un deterioro progresivo en su control sobre la política y su imagen en la corte de Felipe III. Durante más de una década, Lerma había gobernado con una combinación de favoritismo y corrupción, acumulando poder y riquezas. Sin embargo, a lo largo del tiempo, surgieron varias tensiones dentro de la corte que minaron su autoridad. Uno de los factores clave fue la creciente oposición a su gobierno, tanto entre las élites políticas como dentro del propio entorno familiar del rey. Las políticas de Lerma, que incluyeron la venta de cargos públicos y la manipulación del sistema administrativo en beneficio propio, comenzaron a generar un descontento cada vez más visible. Los nobles y otros altos funcionarios, que se sentían excluidos de los círculos de poder, comenzaron a formar alianzas para debilitar su posición. Además, las dificultades económicas que atravesaba España debido a la crisis financiera y los gastos desmedidos en guerras y la corte real acentuaron las críticas hacia la gestión de Lerma.

A nivel personal, la rivalidad dentro de la corte también jugó un papel crucial. Su propio hijo, el Duque de Uceda, comenzó a conspirar en su contra, aliándose con otros miembros influyentes del Consejo de Estado y de la familia real. Uceda, junto con figuras importantes como el confesor real, fray Luis de Aliaga, lograron influir en Felipe III para que tomara medidas contra su favorito. Lerma, previendo su inminente caída, había solicitado ser nombrado cardenal en 1618, asegurándose un estatus eclesiástico que le otorgaba inmunidad y protección frente a posibles represalias judiciales. Sin embargo, este movimiento fue visto como una señal de debilidad, acelerando su pérdida de poder. La presión de las facciones contrarias finalmente llevó a Felipe III a destituir a Lerma ese mismo año. Tras su destitución, Lerma se retiró de la vida política y aunque logró evitar un juicio formal gracias a su condición de cardenal, su red de aliados y protegidos fue desmantelada, y muchos de ellos fueron procesados por corrupción. Así, la caída del Duque de Lerma marcó el fin de una era dominada por su influencia y consolidó el ascenso de su hijo, el Duque de Uceda, aunque este tampoco disfrutaría de una larga permanencia en el poder.

La Junta de Reformación, creada en 1618 poco antes de la caída de Lerma, pretendía abordar una serie de reformas administrativas, morales y económicas para corregir los abusos y desórdenes que habían caracterizado la gestión política del valido de Felipe III. Esta junta fue parte de un esfuerzo más amplio impulsado por facciones

dentro de la corte que buscaban restaurar el buen gobierno, aumentar la eficiencia del aparato administrativo y mejorar las finanzas del reino, que estaban en una situación crítica debido al mal manejo de los recursos. Uno de los principales objetivos de la Junta era combatir la corrupción que había florecido durante la administración de Lerma. Se buscaba poner fin a la venta de cargos públicos, el favoritismo, y otros actos de nepotismo que habían debilitado el sistema administrativo y afectado gravemente la capacidad de la corona para gobernar eficazmente. Otro de los propósitos de la Junta era promover la regeneración moral de la corte, buscando que tanto los funcionarios como los nobles y los ciudadanos comunes cumplieran con una mayor rectitud y moralidad cristiana en sus vidas y labores. El reino, bajo la influencia de los sectores más religiosos, veía necesario volver a unos principios morales sólidos que contrarrestaran el libertinaje que se atribuía a la administración anterior. Además, la Junta también pretendía introducir medidas económicas que ayudaran a aliviar las crisis financieras que afectaban al Imperio español, tratando de mejorar la recaudación de impuestos, controlar el gasto público y restaurar la confianza en la gestión del reino. Diego del Corral y Arellano, ministro del Consejo de Castilla y catedrático de la Universidad de Salamanca, fue uno de los principales valedores de esta junta creada para consultar las posibilidades de resolver el problema de la despoblación de las zonas rurales y de las dificultades económicas y de recursos por las que pasaba la Corona española. El estancamiento económico de España a comienzos del siglo XVII, como indica John H. Elliott, se debió a varios elementos interrelacionados. Uno de los más significativos, por su conexión con la economía imperial, era la fuerte dependencia de la plata americana y gracias a la cual, durante el siglo XVI, España había disfrutado de una prosperidad relativa. Sin embargo, en el siglo XVII, la sobredependencia en estos recursos mineros creó una economía artificialmente inflada, la cual no incentivó el desarrollo de la economía interna de Castilla, que sufría cada vez más debido a la falta de innovación y diversificación económica. El flujo constante de plata, junto con malas decisiones en política fiscal, generó un caos monetario. Los precios de los bienes básicos subieron, mientras que los salarios no seguían el ritmo de la inflación, desajuste que afectó de manera grave a la clase trabajadora y a las regiones menos prósperas de España. La política fiscal de la Corona, que favorecía la exportación de materias primas y la importación de productos manufacturados, debilitó la capacidad de España para desarrollar su propia industria y mantener su agricultura. La sociedad estaba dividida entre una pequeña élite aristocrática, que despreciaba el trabajo manual, y una masa de campesinos empobrecidos, lo cual fomentaba una estructura social rígida e improductiva.

Durante esta época surge la figura clave en España durante el periodo de decadencia: los arbitristas. Estos eran unos proyectistas o pensadores que, ante la crisis que enfrentaba el reino, proponían soluciones o “arbitrios” para resolver los problemas del país a través de escritos que abarcaban una variedad de enfoques. Se les veía como personas dedicadas a encontrar remedios para los males que aquejaban a la monarquía, aunque a menudo se los percibía de manera peyorativa como utópicos o charlatanes. A menudo sus propuestas abarcaban desde soluciones extravagantes, como fórmulas alquímicas para restaurar las finanzas del reino, hasta proyectos más serios, como reformas administrativas y económicas. A menudo usaban metáforas médicas para describir el estado del reino, considerando a España como un cuerpo enfermo que necesitaba ser curado. Aunque muchos aceptaban que la decadencia era inevitable, creían que se podían tomar medidas para ralentizar el proceso y evitar un colapso total. Para los problemas económicas de España, proponían soluciones para revitalizar la economía como la regulación de los gastos reales, detener la venta de cargos, frenar el crecimiento desmedido de la Iglesia, mejorar la infraestructura agrícola y aumentar la productividad del campo. Aunque muchos de estos remedios tenían sentido, su implementación fue limitada debido a la ineficacia del gobierno de Felipe III y Lerma, quienes desaprovecharon años de paz para llevar a cabo las reformas necesarias. Algunos arbitristas, como Sancho de Moncada y Francisco Fernández Navarrete, fueron figuras destacadas que realizaron aportaciones más fundamentadas dentro de este movimiento y que tratarán la situación de la comunidad gitana en sus textos, como veremos en este libro.

En 1607, Melchor de Huélamo, fraile franciscano famoso por sus sermones y predicas, publicó su Vida y milagros del glorioso confesor San Ginés de la Jara. En ella, se pregunta “¿qué cosa hay en España más ordinaria y frecuente que Gitanos?”. Era habitual, como se verá en otros textos de esta época, incluir preguntas ajenas para la mayoría de personas para introducir el tema del gitanismo y proceder a ofrecer teorías estrambóticas sin base científica alguna. En el caso de Huélamo, la respuesta que da a la pregunta es “Ninguna, por cierto…No conocemos de ellos sino sus corruptísimas costumbres, negocio dignísimo de ser llorado y de poner remedio”. De lo que sí está claro el autor es que “ciertamente son una república de ladrones, sin rastro ni esperanza de salud ni remedio”. Huélamo excusa a los historiadores que no han querido tratar ni estudiar el origen del pueblo gitano “por no poner mano ni pluma en gente tan soez, ni en familia tan torpe y oscura, y por no ensuciar sus papeles con gente tan hedionda[1] y asquerosa (14rv).

En 1607, Melchor de Huélamo, fraile franciscano famoso por sus sermones y predicas, publicó su Vida y milagros del glorioso confesor San Ginés de la Jara. En ella, se pregunta “¿qué cosa hay en España más ordinaria y frecuente que Gitanos?”. Era habitual, como se verá en otros textos de esta época, incluir preguntas ajenas para la mayoría de personas para introducir el tema del gitanismo y proceder a ofrecer teorías estrambóticas sin base científica alguna. En el caso de Huélamo, la respuesta que da a la pregunta es “Ninguna, por cierto…No conocemos de ellos sino sus corruptísimas costumbres, negocio dignísimo de ser llorado y de poner remedio”. De lo que sí está claro el autor es que “ciertamente son una república de ladrones, sin rastro ni esperanza de salud ni remedio”. Huélamo excusa a los historiadores que no han querido tratar ni estudiar el origen del pueblo gitano “por no poner mano ni pluma en gente tan soez, ni en familia tan torpe y oscura, y por no ensuciar sus papeles con gente tan hedionda[1] y asquerosa (14rv).

A continuación, vamos a leer y analizar el Capítulo 8 de la Restauración Política de España, escrito por Sancho de Moncada (1580-1638) en el año 1619 y con fuertes influencias de Húélamo. Descendiente de una familia poderosa de judíos conversos, pertenecía a una destacada familia de empresarios, académicos y religiosos. En su Restauración, Moncada, clérigo, arbitrista y profesor de la Universidad de Toledo, analiza la crisis económica y, como miembro del grupo de Toledo, propone medidas proteccionistas y soluciones demográficas, monetarias y fiscales para la nación española. En este capítulo, Moncada se centra en la situación de la comunidad gitana en la nación española.

RESTAURACIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA (1619)

DISCURSO OCTAVO

Expulsión de los gitanos

Haec dicit Dominus, dispergam Aegyptios in nationes, et ventilabo eos in terras[2], Eze., cap. 29.

Señor:

Siempre los Gitanos afligieron al pueblo de Dios, pero el supremo Rey le libró de ellos con muchos milagros que cuenta la Sagrada Escritura, y sin tantos, sólo con el milagroso talento que en expulsiones semejantes tiene, V. Majestad podrá librar su Reino de ellos (que es lo que suplica este discurso), y lo primero es de considerar:

–– Capítulo Primero: ¿Quién son los Gitanos?

Los Escritores, comúnmente dicen que la primera vez que se vieron Gitanos en Europa fue el año de 1417 que era en tiempo del papa Martino V, y del señor Rey don Juan el Segundo[3], y otros dicen que los tuvo el Tamerlan en su campo el de 401, siendo su Capitán Cingo, de donde dicen que se llaman Cíngaros. Pero hay infinitas opiniones acerca de su origen.

La primera es que son extranjeros, y hay gran variedad entre los escritores en la provincia de donde vinieron. La mayor parte dice que son de África, que vinieron con los Moros cuando se perdió España, o Tártaros, Persas, Cilices, Nubianos de Egipto inferior, de Suria, o de otras partes de Asia y África, y algunos los tienen por descendientes de Chus, hijo de Chan, otros dicen que son de Europa, Bohemios, Alemanes, y de otras naciones de ella.

La segunda y la cierta opinión es que los que andan España no son Gitanos, sino enjambres de zánganos, y hombres ateos, y sin ley ni religión alguna, Españoles que han introducido esta vida, o secta del Gitanismo, y que admiten a ella cada día la gente ociosa, y rematada de España. Así lo escriben hombres graves[4], y lo reconoció todo el reino en las Cortes de este año de 1619 en la condición 49 de ellas, diciendo de los Gitanos: «Que pues no lo son de nación, quede perpetuamente este nombre y uso confundido y olvidado». Y aun algunos extranjeros hacen a España el origen y fuente de los Gitanos de toda Europa, que dicen que salieron de un río de España que se llama Ciga, de que hace mención Lucano[5], opinión que tiene poca entre doctos. Pero se llaman Gitanos, o Cingaros, o Cíngalos, en juicio de escritores graves, por parecer en todo a la ave Cinclo, que el español llama Motacilla[6], o aguzanieve, que es ave vagante que no tiene nido, y anida en los de otras aves, ave inquieta y pobre de pluma, como escribe Eliano[7].

–– Capítulo Segundo: Los Gitanos son muy perniciosos a España.

No hay nación que no los tenga por dañosísimos, aun entre Turcos y Moros, donde también hay esta secta que sustentan los que llaman Torlaquos, Hugiemalaros, y Dervislaros, de quién hacen mención algunos historiadores, y todos concuerdan en que es gente pésima, y sumamente mala para los Reinos.

Lo primero, porque los tienen en todas partes por enemigos de las Repúblicas, por donde andan, por espías y traidores a la Corona, y lo averiguaron los señores Emperadores Maximiliano y Alberto[8], y así los declararon en edictos públicos, lo cuál es muy fácil de persuadir, si se considera que entran con facilidad en tierras de enemigos, y saben las lenguas de todos.

Lo segundo, porque son gente ociosa, vagabunda, e inútil a los Reinos, sin comercio, ocupación ni oficio alguno; y si alguno tienen, es hacer ganzúas y garavatos[9] para su profesión, siendo zánganos[10], que sólo viven de chupar y talar los reinos, sustentándose del sudor de los míseros labradores … Mucho más inútiles que los Moriscos, pues éstos servían en algo a la República, y a las rentas Reales, pero los Gitanos no son labradores, hortelanos, oficiales, ni mercaderes, y sólo sirven de lo que los lobos, de robar y huir.

Lo tercero, porque las Gitanas son públicas rameras[11], comunes (a lo que se dice[12]) a todos los Gitanos, y con bailes, ademanes, palabras y cantares torpes hacen gran daño a las almas de los vasallos de V. Majestad, siendo, como es, cosa notoria, los infinitos daños que han hecho en casas muy honestas, las casadas que han apartado de sus maridos; y las doncellas que han pervertido; y finalmente todas las señas que de una ramera dió el Rey Sabio, reconocen todos en la mejor Gitana[13]: son vagantes, habladoras, inquietas, siempre en plazas y corrillos, etc.

Lo cuarto, porque dondequiera[14] son tenidos por ladrones famosos, de que escriben grandes cosas los autores, y hay continua experiencia en toda España, donde apenas hay rincón donde no hayan cometido algún grave delito; notables los cuenta el Padre Martín del Río de cuando estaba en León el año de 1584, hasta llegar a querer saquear la ciudad de Logroño en tiempo de peste, como escribe don Francisco de Córdoba[15] en la Didascalia[16], de que se ven enormes casos en infinitos procesos causados en todos tribunales, y principalmente en el de la santa Hermandad; sin reparar en robar niños, y llevarlos a vender a Berbería, razón porque los Moros los llaman en arábigo «Raso Cherany», que como escribe Andrés Tebeto, quiere decir sumos ladrones; y algunos han imaginado que los llaman Gitanos (no porque lo sean, que ya se sabe que no lo son) sino porque son ladrones, porque dicen que los primeros ladrones que hubo en España fueron los Egipcianos que Hércules trajo consigo como los Simoníacos de Simón Mago, y los Sodomitas de Sodoma; Juan Goropio Bezano dice que solía ser refrán, «es más pobre que un Gitano», y que se ha de mudar y decir, «es mayor ladrón que un Gitano». Y aunque son inclinados a todos hurtos[17], el de las bestias y ganados les es más ordinario, y por esto los llama el derecho Abigeos, y el español, cuatreros, de que resultan grandes daños a los pobres labradores, y cuando no pueden robar ganados, procuran engañar con ellos siendo terceros en ferias y mercados; lo cuál reconoció muy bien el Rey nuestro señor[18] que está en el cielo, pues les vedó, ser corredores de ganados, si no es con muchos gravámenes y condiciones, que impidiesen los hurtos que en ellos hacían, en las Cortes del año de 1566. Y está de esto muy desengañado el Reino que hoy está junto en Cortes, en la condición 49 de ellas, que es: «Que por ningún caso puedan tratar en compras ni ventas de ganados mayores ni menores, lo cuál hayan de guardar so pena de muerte».

Lo quinto, porque son encantadores, adivinos, magos, quirománticos, que dicen por las rayas de las manos lo futuro, que ellos llaman buenaventura[19], y generalmente son dados a toda superstición. Así lo sienten de ellos todos, y se ve cada día por experiencia, y algunos, piensan que se llaman Cíngaros, del gran mago Cineo, de quien dicen aprendieron, y de aquí resultan en España grandes errores y credulidades supersticiosas, grandes hechizos y muchos, y graves daños espirituales y corporales.

Lo sexto, porque muy graves hombres los tienen por herejes, y muchos por Gentiles idólatras, o Ateos, sin religión alguna, aunque en la apariencia exterior se acomodan con la religión de las provincias donde andan, siendo con los Turcos Turcos, con los Herejes Herejes, y entre Cristianos bautizando algún muchacho por cumplir[20]. Fray Jaime Bleda trae casi 100 señales de donde colije que los Moriscos no eran Cristianos, todas las cuales se reconocen en los Gitanos, porque de pocos se sabe que bautizen sus hijos; no son casados, antes se cree que tienen las mujeres comunes[21]; no usan dispensaciones ni sacramentos algunos, imágenes, rosarios, bulas; no oyen Misa, ni oficios divinos, jamás entran en las Iglesias, no guardan ayunos, Cuaresma ni precepto alguno eclesiástico, de que dicen todos que hay larga experiencia. Y recetar todo género de infieles es materia muy peligrosa al Reino. Lo primero, porque los Sumos Pontífices aconsejan a los Príncipes que quiten de entre el ganado de Dios los lobos, y muy apretadamente, y con anatema lo mandaron a los señores Reyes de España dos santos Concilios Toledanos, que fueron el sexto a que presidió San Eugenio tercero, su Arzobispo, y el décimo sexto que fue el año 693 de Cristo, mandando que antes de recibir la Corona del Reino jurasen los señores Reyes de España, que no consentirían vivir en sus reinos ningún infiel, y obedecieron el decreto los señores Reyes Godos, expeliendo[22] Arrianos, Moros, Judíos y otros enemigos de la Iglesia. Y V. Majestad[23] por esta causa (como dicen las palabras de su Real bando) expelió los Moriscos. Y es muy de ponderar que hizo Nuestro Señor muy felices a los señores Reyes de España, que los expelieron, como fueron Recaredo, Sisebuto, Recesvinto, Suvintiliano, Pelayo, Alfonso y Jaime Primero, a los Reyes Católicos (a quién luego dió Nuestro Señor por principio de premio las Indias Occidentales), al Emperador, al Rey Nuestro Señor, y a V. Majestad; y por el contrario la inobediencia de Vitiza[24] a tan santo decreto escarmentó Dios luego con la pérdida de España.

Finalmente, toda maldad hacen a su salvo, confiriendo entre sí en lenguaje con que se entienden sin ser entendidos, que en España se llama jerigonza, que según piensan algunos quiere decir Cingerionza, o lenguaje de Cíngaros, cosa en que reparó mucho el Rey nuestro señor por la ley que hizo en Madrid el año de 1566, vedando el Arábigo a los Moriscos[25], por ser los lenguajes diferentes del nativo de la Provincia acomodados a traiciones, y tener graves inconvenientes que son mayores en los Gitanos.

–– Capítulo Tercero: Los Gitanos se deben prender en donde se hallaren.

El derecho civil dispone que sin remisión alguna sean presos los vagantes dondequiera que se hallaren[26], en conformidad del cuál en el Imperio Griego se dieron los Gitanos por esclavos al que los prendiese, como escriben graves autores, y el Emperador nuestro señor por ley que hizo en Toledo el año de 1525 mandó que «la tercera vez que se hallaren vagando sean cautivos por toda su vida de los que los tomaren»[27]. La justificación se funda en que no hay pastor que no ponga cepos a los lobos, y que no procure librar su ganado, y los daños que hacen los Gitanos en España, propuse a V. Majestad en el capítulo 2.

–– Capítulo Cuarto: Los Gitanos se debían condenar a muerte.

Las razones son muchas. La primera, por espías y traidores a la Corona.

La segunda, por ociosos y vagabundos. Y es muy de considerar que luego en comenzando a haber hombres[28], en creando Dios al mundo, comenzó sin duda el tan importante gobierno Político de condenar a muerte a los vagantes, pues Caín tuvo por cierta la suya en andando vagabundo por la de Abel: «Ero vagus et profugus in terra: omnis igitur qui invenerit me, occidet me»[29]. Y considero yo el «Igitur», que fue argumento, «andaré vagabundo». Luego es llano que cualquiera que me viere (porque me verá vagando) me ha de matar, siendo cierto que entonces no tenía Caín sino padres y hermanos, como advierte san Ambrosio; y estableció Dios aun más este gobierno, dando a Caín por salvoconducto un temblor por todo el cuerpo, cuando anduviese vagueando..

La tercera, porque son ladrones cuatreros, o Abigeos, que tienen pena de muerte por leyes de España, desde que hizo las tan sabias el sabio señor Rey don Alfonso[30], por estas palabras: «Hay una manera de ladrones que se trabajan más de furtar bestias o ganados que otras cosas. E por ende decimos que si contra alguno fuere probado tal yerro como éste, si fuere ome que lo haya usado de hacer, debe morir por ende, y si llega a 10 ovejas, etc. Maguer no oviese usado a facerlo otras vegadas». La cual ley se ajustó con el derecho común.

La cuarta por encantadores, adivinos, y por otras artes que usan, que están prohibidas pena de muerte así por ley divina; y se alaba en Saúl, cuando comenzó a reinar, que la mandó cumplir, y la Sagrada Escritura carga a su quebrantamiento (cuando consultó a la Pitonisa) su desastrada muerte, y que pasase el reino a David; y el Emperador Constantino el magno y otros Emperadores que fundaron el derecho civil condenaron a muerte a los que usasen tales maleficios, como escribió el Presidente de Tolosa.

La última y más urgente causa es, si es verdad lo que dicen que son herejes, siendo disposición del Derecho platicada en España quemar a los tales.[31]

–– Capítulo Quinto: Los Gitanos por leyes de España son expelidos de ella.

Lo primero, por mendigos sanos, son comprehendidos en la ley de partida del sabio Rey don Alfonso, por la cuál expelió por ociosos y baldíos[32] a los mendigos sanos.

Lo segundo, a las rameras públicas expele de las ciudades el Derecho.

Lo tercero, por gente que da escándalo, y que se ve al ojo que daña las costumbres y honestidad; es derecho, y establecido por leyes del fuero de estos Reinos, que tal gente sea expelida de ellos, y lo dicen las muy bien consideradas palabras del Real Bando de la expulsión de los Moriscos[33]: «y por cuanto la razón de bueno y cristiano gobierno obliga en conciencia a expeler de los Reinos las cosas que causan escándalo, daño a los buenos súbditos, peligro al estado, y sobre todo deservicio[34] a Dios Nuestro Señor». En lo cuál es único imitador V. Majestad del santo celo de la honra de Dios, que mostró el Rey nuestro señor, procurando con tan santas leyes quitar de sus súbditos los tropiezos. Considerando pues la incorregibilidad[35] de los Gitanos, los señores Reyes de España hicieron muy santas leyes, para librar a los suyos de tan perniciosa gente.

Los discretísimos señores Reyes Católicos, por ley que hicieron en Medina del Campo el año de 1499, la cuál renovó el Emperador nuestro señor en Toledo el de 1525, y en Madrid el de 1528 y 1534, y el Rey nuestro señor en el de 1560, los desterraron perpetuamente de España, y les dieron por perpetuos esclavos a quién los cogiese, pasado el término del bando, leyes que son notorias aun a los extranjeros …[36] Y revoca cualquier cartas de seguro, y provisiones que en su favor tengan. De donde consta, que pues es pasado el término tantos años ha, y todavía andan juntos vagando se debe ejecutar en ellos la ley del destierro perpetuo de España, como se ejecutaría justamente en el Judío, o Morisco expelido, si volviese a ella.

Algunos han pensado que el Rey nuestro señor el año de 1560 moderó el rigor de las dichas leyes, dándoles licencia de vivir de asiento, y con oficios, y amos en los lugares. Pero fue muy ingenioso el discurso de su Majestad porque estos no son de Egipto, sino Españoles que toman el Gitanismo por nuevo modo de vida, lo cuál consiste en andar en tropas vagando, y robando, etc. Y obligándolos a vivir de por sí, y de asiento, con oficios o amos, quedan Españoles meros[37], y les quitamos el Gitanismo, y los expelemos en cuanto Gitanos, que es lo que desea mi discurso, al cuál acudió el reino en la dicha condición 49 suplicando a V. Majestad mande que se avecinden, y dicen: «Y que no puedan usar del traje, lengua, y nombre de Gitanos y Gitanas, sino que pues no lo son de nación, quede perpetuamente este nombre y uso confundido y olvidado».

Lo segundo, parece que el Rey nuestro señor moderó en otra el rigor de las dichas leyes, mandando que se condenasen a galeras los Gitanos que quebrantasen el destierro, o vagasen, y que sirviesen en ellas por espacio de seis años, mandando a los Capitanes de ellas, que, pasados, los dejen ir libres a sus tierras: y así parece que moderó su Majestad el destierro perpetuo a los Gitanos. Pero, como es notorio, su Majestad no revocó las leyes del destierro perpetuo sino por el quebrantamiento los condena a seis años de galeras, y, pasados, manda que los remitan a sus tierras, que son fuera de estos reinos, si son Gitanos extranjeros, y si son Españoles, y ya no vuelven en tropas, ni roban, ni vagan, dejan el Gitanismo, y son meros Españoles, con quién no hablan ni las leyes, ni este discurso[38].

–– Capítulo Sexto: Leyes son muy justas las que expelen a los Gitanos de las Repúblicas.

Todos los Doctores que resuelven lo dicho en el capítulo 4 que los Gitanos se podían condenar a muerte, tendrían por piedad de V. Majestad que los desterrase perpetuamente de España, y por justísimo. Muchos y doctos no solo tienen por justo el expelerlos, sino que no acaban de admirarse de que se consientan en Repúblicas Cristianas, y aun juzgan por afrenta de los Reinos que los sufran. Y estando yo escribiendo esto, vi un muy docto memorial, en que el Doctor Salazar de Mendoza suplica a V. Majestad lo que este discurso, teniéndolo por obligación precisa de buen gobierno. La razón es la que obliga a mirar por el bien de los súbditos … y los daños que de los Gitanos reciben los de V. Majestad, propuse a V. Majestad en el capítulo 2, siendo punto de gran consideración que los que causaban los moriscos movieron el pecho Real y piadoso de V. Majestad a expelerlos aunque eran muchos, y habían de hacer falta a la población, al comercio y rentas Reales, a los oficios y agricultura. Y siendo los Gitanos pocos, y totalmente inútiles para todo, parece más preciso expelerlos, siendo tantos los daños que hacen. Lo segundo, porque los Gitanos, como he dicho, son Españoles, que (como otros profesan Religiones santas) estos profesan con el Gitanismo robar, y los demás vicios dichos en el capítulo 2. Y siendo justo desterrar del Reino a los que han cometido algún delito grave, lo será mucho desterrar a los que profesan ser dañosos a todos[39]. Lo tercero, porque todos los Gobernadores de acierto han procurado siempre sacar de sus Reinos a los ociosos y baldíos. Y es muy de notar que el derecho los manda expeler, y lo usaron las Repúblicas de Atenas, y de Corinto, que los echaban de ellas como a basura…y es la profesión Gitana el ocio[40]. Lo cuarto, porque los Gitanos son adivinos, encantadores, y verdaderos maléficos, y a tales manda expeler de los reinos el Derecho. Lo quinto, porque V. M. en las Cortes que hoy están juntas, en la condición 3, obligó su Real conciencia a cumplir todas las del servicio de millones, y dice la 49: «Una de las cosas más digna de remedios que al presente se ofrece en estos Reinos, es ponerle en los robos, hurtos y muertes que hacen los Gitanos que andan vagando por el reino, robando el ganado de los pobres, y haciendo mil insultos, viviendo con poco temor de Dios, y sin ser Cristianos más que en el nombre. Se pone por condición que su Majestad mande salgan fuera del reino dentro de seis meses, que se cuenten desde el día del otorgamiento de la escritura de este servicio, y no vuelvan a él so pena de muerte».

A esto parece que se pueden oponer dos cosas. La primera es que las leyes de España dan elección a los Gitanos, para que puedan vivir en lugares grandes. Lo cuál parece sería mejor que expelerlos. Pero la experiencia reconocida por hombres graves ha mostrado que no está bien admitir a esta gente, porque sus casas son unas cuevas de ladrones, de donde salen todos a robar la tierra.

La segunda es que parece lástima desterrar a las mujeres y niños. Pero acude a esto el santo hecho de V. Majestad que expelió los Moriscos, y los niños con los Moriscos, por la razón del Real bando: «Cuando quiera que algún detestable crimen se comete por alguna universidad, es bien sean todos punidos». Y los más detestables crímenes de todos son los que cometen las Gitanas, pues es notorio que ellos comen de lo que ellas roban, y no hay ley que obligue a criar lobillos[41] en tan cierto daño futuro del ganado.

–– Capítulo Séptimo: Los Príncipes han expelido siempre a los Gitanos.

Gran esperanza de la ejecución de este discurso puede tener quién considerare en V. Majestad el arancel[42] del gobierno Cristiano, y viere que no sólo los buenos, sino aun los Reyes Bárbaros la ejecutaron en sus Reinos.

Faraón lo fue mucho, y juzgó por peligrosos al estado a los hijos de Israel[43], porque le pareció que vivían baldíos, y los Caldeos los echaron de Babilonia por esta razón. Amasis, rey de Egipto, echó los vagantes de su reino, pena de muerte; el Sultán de Egipto expelió los Torlaquos, los Moros hicieron lo mesmo, y los echó de todo el Imperio Otomano Bayaceto, como escribe León Clavio. Lo segundo, los Reyes Cristianos han tenido ésta por precisa razón de Estado; el Emperador nuestro señor en las dietas de Alemania del año de 1548 echó los Gitanos de todo el Imperio … y el Rey Francisco de Francia los expelió de ella, y el Duque de Terranova, siendo Gobernador de Milán, por el Rey nuestro señor, los obligó a salir del estado bajo pena de muerte. Lo tercero, después del ejemplo del insigne abuelo de V. Majestad, sea remate que debe mover al que tanto se precia de hijo de la Iglesia, el que dió a todos los Príncipes el Papa Pío V que echó los Gitanos de todas las tierras de ella, y el año de 1568 expelió los Judíos, dando por razones de su expulsión las que corren en los Gitanos con mayor aprieto, que chupaban la República sin provecho alguno, que eran ladrones, y receptadores de otros, hechiceros, adivinos y maléficos, que inducían a creer que sabían lo por venir, que es lo que hacen hoy las Gitanas diciendo la buenaventura. Y pues estos tiempos la tuvieron tan buena, en tener tan santo Rey, y V. Majestad la ha librado de mayores y más peligrosos enemigos como tenía, V. Majestad acabe la empresa comenzada, de que ha de resultar general alegría y seguridad, y alcanzará por ella V. Majestad inmortal honra. Amén.

Edición del texto original y notas de Antonio M. Rueda.

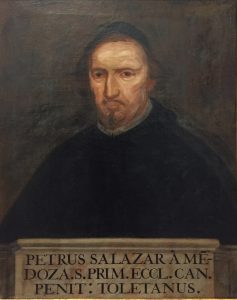

Pedro Salazar de Mendoza (1549-1629) redactó su “Memorial de el hecho de los Gitanos para informar el ánimo del rey nuestro señor de lo mucho que conviene al servicio de Dios y bien de estoy reinos desterrarlos de España” alrededor de 1618. De familia hidalga de Toledo, entre sus ascendientes figuran varios con hábitos militares, de Calatrava y Santiago, e incluso, por vía materna, era descendiente del cardenal Pedro González de Mendoza, hijo del marqués de Santillana. Es considerado uno de los grandes genealogistas del siglo XVII, los estudiosos de la genealogía, los antepasados y linajes de la historia de España. Su carrera religiosa se inició ligada a la figura del cardenal Gaspar de Quiroga, arzobispo de Toledo, quien le nombró su ayuda de cámara para utilizar su asesoramiento como jurisconsulto y consejero en los asuntos pontificios. En 1587 fue nombrado administrador del Hospital de San Juan Bautista —erigido por el cardenal Tavera— por sus patronos, los marqueses de Malagón. Desempeñó este oficio, rico en rentas y en poder, durante veintisiete años, y la culminación de su trayectoria eclesiástica tuvo lugar el 18 de julio de 1609 cuando el Cabildo de la Santa Iglesia de Toledo le admitió como canónigo penitenciario de la Catedral, lo cual demostraba que sus propios antepasados eran cristianos viejos pertenecientes a la nobleza.Su producción como historiador genealógico puede dividirse en dos categorías de obras: las genealógicas y las propiamente históricas. La mayoría de sus tratados genealógicos se relacionan con la ciudad de Toledo, casa de Fuensalida, Pantoja, cardenal Francisco Dávila, arcediano de Toledo. Respecto a la segunda categoría, realizó varias biografías de ilustres prelados toledanos y, sobre todo, el cardenal Mendoza. Como experto en temas eclesiásticos escribió algunos tratados concernientes a órdenes religiosas e incluso abordó cuestiones de actualidad en su momento, como los memoriales sobre la expulsión de los moriscos en 1609, justificando su expulsión de España, o sobre los gitanos, que analizaremos a continuación. Estos memoriales iban dirigidos al rey buscando su intervención para resolverlos. [44]

MEMORIAL DE GITANOS

(1618)

Pedro Salazar de Mendoza

INTRODUCCIÓN DEL AUTOR

Nos merece mucho a los vasallos de V.M.[45] su gran religión, celo y buenos deseos, nos desvelemos todos en advertir lo que entendiéremos es a propósito de servir a tan santos intentos. Es tanto en mi esto, que si bien, para proponer a V.M. el caso de los Gitanos me pudiera detener la consideración de verme un pobre y olvidado sacerdote. El estar persuadido hago a V.M. un acepto servicio, ha vencido esta y otras dificultades que se me ofrecieron…Diga quien dijere la verdad, el Espíritu Santo la dice, y es siempre su dueño. Tengo por cierto, que lo es todo lo contenido en este memorial de diferentes diligencias que mandaron hacer contra esta gente los señores reyes antecesores de V.M. desde el año de mil cuatrocientos y noventa y nueve hasta el rey católico nuestro señor, padre de V.M. que está en el cielo.[46] No ha sido posible acabar con esta gente, ni siquiera que se hagan vecinos de los lugares ni estén de asiento en alguna parte, o que sirvan. Se han hecho muy peores[47] y tomado incentivo para cometer más atroces delitos de la blandura y piedad con que han sido tratados.[48] Este año anduvieron en tropas entre Castilla y Aragón, más de ochocientos, robando aquellas tierras y cometiendo otros enormes insultos que procuró castigar el Consejo. Ahora muy poco antes que V.M. llegase a San Lorenzo, andaban algunos salteando en los campos de Valdemorillo donde tenían sus mujeres para disimular. Estos mataron a un hombre y le cortaron la cabeza, entre Galapagar y la Torre. Dieron muchas heridas y desnudaron a un ermitaño que iba desde Navalagamella a Valdemorillo.

Nunca se oyó, supo ni entendió de los Moriscos semejante atrevimiento. A muchos les parece son más perjudiciales y dañosos estos que aquellos. Más inútiles y desaprovechados, claro está que lo son. Porque, señor, los Moriscos cultivaban la tierra, entretenían el comercio, las artes y oficios mecánicos. Los Gitanos no salen al campo sino es para robar y matar. Los oficios que deprendieron[49] y ejercitan son hurtos y engaños. Aquellos por miedo de la pena acudían a las iglesias y oían misa, confesaban y traían algunas dispensaciones para casamientos. Estos no saben qué cosa es la iglesia, ni entran en ella sino a cometer sacrilegios. Ni se les administran los santos sacramentos y, aunque casen con parientes, no ganan dispensaciones. Bien que los Moriscos eran apostatas, por estar bautizados. De los Gitanos no sé yo quién sepa que lo están, aunque ellos dicen que sí, y hacen contra sí en decirlo. Porque en Berbería[50] viven como mahometanos: con los turcos son turcos, herejes con los herejes, acomodándose con todas las naciones. En lo que es ser traidores a V.M. como lo fueron los Moriscos, como entran y salen con tanta facilidad y llaneza en las tierras de infieles, muy verisímil es que son, o pueden ser espías, y así se puede creer de su mala inclinación. Por serlo del Turco los desterró del imperio el Emperador y Rey nuestro señor, abuelo de V.M. El Papa Pío V los desterró de las tierras de la Iglesia.

De manera que, entre Moriscos y Gitanos, como ruin ganado, hay poco en que escoger. Se puede dar entre los unos y los otros un paralelo, como los de Plutarco. Si alguna diferencia hay entre ellos, y si ventaja se llevan, los Gitanos la hacen a los Moriscos. Porque estos nunca llevaron tras sí a los Cristianos para sus ruindades[51] y malas costumbres, antes se recataban de ellos. Los Gitanos se han llevado a muchos holgazanes y vagamundos[52] para vivir a sus anchuras. Porque cosa muy sabida es que muchos de los que andan con los Gitanos, así hombres como mujeres, son Españoles, y lo mismo pasa en otras provincias.

Señor, la causa porque va durando tanto la secta de Mahoma es por ser vida ancha y viciosa, acompañada de tantas inmundicias y regalos lascivos…Así por esta cabeza los Gitanos son más perjudiciales y pueden causar mayores desastres a la Cristiandad que los Moriscos. Se añade que a los Moriscos no se les permitió su dialecto arabesco[53], a los Gitanos se les consiente un vulgar, llamado jerigonza. Nadie lo entiende, y ellos entienden, hablan y escriben los idiomas de muchas naciones. Los Moriscos no tenían jueces para sus causas, porque conocían de ellos los de V.M. Los Gitanos tienen su Conde, a quien acuden para sus pleitos, sin reconocer otro superior.

En todas las provincias de Europa son tan mal vistos los Gitanos, como se lee en sus Crónicas, y debe ser lo mismo en Asia y África, demostración matemática de que son perversos y abominables. Apenas hay lugar en España, por pequeño que sea, en que no hayan perpetrado algún grande maleficio. Son sin número los niños chiquitos que han llevado a vender a Berbería. Las doncellas que han pervertido con hechicerías y embelecos.[54] Las casadas que han apartado de sus maridos. Siempre hallan enredos y trazas para delinquir, especialmente con unas danzas en los días festivos, cuando está la gente más devota y más descuidada. Allí se fingen apóstoles, acullá Reyes Magos.[55] , en otras partes los Infantes De Lara. Todo para divertir y entretener mientras hacen los hurtos. Porque acude la gente a verlos, dejando las casas abiertas, y aunque las dejen cerradas, y entonces se las roban, los que no son de Máscara. Enternecería mucho a V.M. la aflicción de sus pueblos, porque al punto que entran Gitanos en ellos, como son ladrones y facinerosos públicos. Todo el cuidado es guardar el hijo, esconder la hija, velar su casa y recoger sus aves y ganado.

Suplico a V.M. humildemente se sirva de mandar se vea este papel, recogido de los diversos autores que en el se alegan. Que se trate y confiera este negocio: si se juzgara ser del servicio de nuestro Señor y en utilidad de estos reinos. Que siéndolo sea V.M. un vivo ejemplo que todo el mundo siga en el remedio de tantos excesos y ofensas divinas y humanas. Acordándose V.M. que es de las primeras obligaciones de los Reyes limpiar sus reinos de malhechores. Dios guarde la Católica persona de V.M.

En Toledo, primero de septiembre de mil seiscientos y diez y ocho.

Firma: Salazar de Mendoza

El baile de los seises, protagonizado por niños, se realiza en la Catedral de Sevilla

desde el siglo XV el día de Corpus Christi [jueves, 60 días después de Pascua]

BAILES GITANOS EN EL CORPUS DE SEVILLA

Terminaron consiguiendo el perdón de Dios por el duende de su arte. Los gitanos tuvieron el ángel de encontrar su sitio entre los numerosos grupos de danzantes del Corpus Christi de la Sevilla del siglo XVI, en la que llegaron a vivir músicos de alto nivel debido al prestigio cultural que alcanzó la ciudad. Pero no de inferior reconocimiento fueron los novedosos bailes de invención, considerados de mal hacer por romper con normas académicas, que tanto aplaudía la sociedad del Siglo de Oro español. La gran procesión eucarística de nuestro templo Metropolitano y Patriarcal exhibía un pintoresco cortejo repleto de simbólicas representaciones religiosas y profanas, en el que figuraban estos artistas tan espontáneos, danzando y tocando instrumentos sencillos, como el tamboril y las castañuelas. Basando nuestra investigación en referencias documentales, prácticamente inéditas hasta el momento, trataremos de explicar cómo consiguieron los gitanos integrarse en la sociedad sevillana mediante las celebraciones procesionales de la religión católica. Hemos encontrado testimonio de los pagos realizados por el Ayuntamiento a los responsables de crear y ejecutar las danzas tributadas en honor al Santísimo, desde la segunda mitad del siglo XVI hasta buena parte del siglo XVIII, en la sección II (Contaduría) del Archivo Municipal de Sevilla. Entre el variado repertorio temático de las interpretadas se repitió, con bastante frecuencia, la llamada de «Las Gitanas». Referidas a sus bailes, la primera referencia localizada se remonta a 1564. Aquel año se encargó de dirigirla el sevillano Lorenzo Salado. Un tal Pedro Guerra aparece como responsable de su organización en 1572, y el zapatero Juan Jiménez en 1574. El año 1580 consta haberse efectuado una liquidación al gitano Baltasar Maldonado. Luego, ya en la década de 1590, la iniciativa recayó sobre el sombrerero Pedro de Santa María (1593), y Baltasar de Guzmán (1596 y 1597). A inicios del siglo XVII, en 1601, se responsabilizó de escenificarla Juan Calvo, y en años posteriores -conocida ya esta danza como la de «Los Gitanos y Las Gitanas»- sobresalió Hernando Mallén, a quien le correspondió ejecutarla entre 1613 y 1616. Así continuaron sucesivamente representándose durante casi dos siglos.

Con independencia de los maestros de estos grupos, los bailarines y bailarinas sí que eran zíngaros. En 1699, el director de danza, Juan Fernández de Velasco, comunicó al Ayuntamiento hispalense que la Inquisición había llevado a la Cárcel Real a cuatro de los gitanos que bailaban en el Corpus, y no tenía tiempo de poder localizar a otros, por lo que tuvo que presentar varios testigos para acreditar que los encarcelados eran castellanos viejos. El entonces cardenal, don Jaime de Palafox, trató de separar a los gitanos del Corpus, quejándose de la indecencia que provocaban sus caras pintadas y enmascaradas. Se escandalizó el señor arzobispo de que las gitanas bailasen también en la celebración dentro de un lugar sagrado. No opinaban así el propio maestro de ceremonias de la Catedral, don Adrián de Elossu, ni los concejales municipales. Finalmente, una Real Cédula de 1699 redujo y reformó la celebración de las danzas. El Rey dictó una provisión autorizando a que solo bailasen los hombres, sin que se mezclaran con las mujeres. Por tanto, en el siglo XVIII, las danzas del Corpus debían ser solo masculinas, aunque seguro que las féminas bailaron encubiertas otras muchas veces. Después de que Carlos III interpusiese tantos obstáculos legislativos, a finales del Setecientos, para desterrar los bailes populares en este tipo de celebraciones, ha sobrevivido únicamente el de los Seises. Algunos de sus movimientos y el repiqueteo de los palillos, ¿no son, quizá, reminiscencia de los primitivos bailes gitanos?

Se visualiza la intervención gitana en los desfiles del Corpus como una acción de la Iglesia sevillana para hacer pública demostración de los logros evangelizadores conseguidos sobre otras razas y naciones -reconvertidas ya al cristianismo-, bajo un credo común dentro del proyecto estatal de llevar la fe hasta el confín de la Tierra. Además, se disponían danzas de indígenas de América y negros de Guinea, portugueses, franceses, italianos, etcétera. Incluso llegaron a escenificarse otras que encarnaban a países en los que el cristianismo mantenía una gran lucha por imponerse, como las coreografías dedicadas a los moriscos, turcos, húngaros, herejes ingleses, chinos y japoneses. La reunión de unas representaciones tan plurales colmaba los gustos de las autoridades y, sobre todo, de unos espectadores dispares que convivían en una ciudad enormemente cosmopolita.

Durante varios siglos, el Corpus fue la solución a la integración de los gitanos en Sevilla. Aquí, la gitanería ha alcanzado un grado de convivencia superior al de otros lugares del país. La admiración que sentimos hacia ellos ha contribuido a que se admitan muchas de sus costumbres, como buenas. Le debe la cultura sevillana importantes legados, como la influencia de muchas de sus formas festivas y estéticas (atuendo, convivencia, estética de la romería y la expresión musical a través del cante y baile flamenco). Con el tiempo, los gitanos han llegado a compartirlas con nosotros, los sevillanos, sin que ellos nunca renunciasen a su propia personalidad. No olvidemos que la raza calé -inspiradora, por ejemplo, de que nuestras mujeres se vistan hoy de gitanas para acudir a las principales fiestas- le ha enseñado a Sevilla la alegría de vivir.

FUENTE: Diario ABC

PREGUNTAS SOBRE LA HISTORIA:

- ¿Quiénes eran los arbitristas? ¿Cómo se relacionan con los gitanos? ¿Cuáles son sus reclamaciones? ¿Cómo ayudaron a desarrollar miedo hacia los gitanos?

- ¿Cómo es el contexto histórico en la España de comienzos del siglo XVII? Resume las ideas y problemas principales. ¿Cómo crees que eso puedo afectar a la percepción sobre la comunidad gitana?

- ¿Cómo explica Sancho de Moncada el origen de los gitanos en la Restauración? ¿Cómo conecta sus orígenes con el presente actual?

- ¿Qué imagen presenta Moncada sobre los gitanos? Describe los diferentes detalles y características que, según el autor, tiene el pueblo gitano en España.

- ¿Qué ejemplos de animalización aparecen en los textos? ¿Cómo se compara a los gitanos con animales y con qué propósitos crees que se hace?

- Entre los autores arbitristas era común incluir numerosas citas de otros textos. ¿Qué efecto provoca en el texto de Moncada? ¿Cómo ayuda a defender sus ideas? Escoge una cita del texto de Moncada y subraya los motivos por los que crees que el autor decidió incluir esa cita específica.

- ¿Cómo contribuyó la comunidad gitana a las fiestas que se celebraban en España en los siglos XVI y XVII? ¿Cuál era su función?

- ¿De qué manera influyeron los bailes y tradiciones gitanas en la sociedad española general? Explica tu respuesta incluyendo algunos ejemplos de lugares en los que dejaron una fuerte impronta.

LECTURA DE LA PRIMERA PARTE DEL CAPÍTULO:

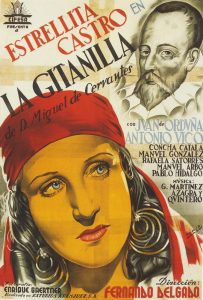

LA GITANILLA

PÁGINAS 46-80

PREGUNTAS SOBRE LA GITANILLA, páginas 46-80

- ¿Quién es Don Juan? ¿Cómo entra en contacto con el grupo de gitanos? ¿Cuál es su propósito?

- ¿Cómo reacciona Preciosa a las intenciones de Andrés?

- Lee y explica el significado de la siguiente frase dentro del contexto de la parte que has leído para hoy y lo que significa para Preciosa:

"Flor es de la virginidad que, a ser posible, aun con la imaginación no había de dejar ofenderse. Cortada la rosa del rosal, ¡con qué brevedad y facilidad se marchita!" - ¿Cómo se relaciona el paje poeta con Preciosa en estas páginas? Resume las interacciones que se producen entre ambos.

- ¿Cómo se produce el “bautismo” gitano de Andrés Caballero? ¿Qué lecciones importantes le explica un gitano viejo? ¿Cómo interpretas el hecho de que Cervantes incluya esa lección por parte del gitano viejo?

- ¿Cómo reacciona Preciosa a las leyes gitanas explicadas por el gitano viejo?

- ¿Qué prueba le obligan a pasar los gitanos a Andrés? ¿Qué ocurre mientras están haciéndola? ¿Qué sospechas tiene Preciosa?

SEGUNDA PARTE

El rey Felipe III muere en 1621 y sube al trono su hijo, Felipe IV, cuya primera etapa de su reinado, comprendida entre 1621 y 1635, será un periodo de euforia y esperanza para la monarquía española. Tras su ascenso al trono a los dieciséis años, Felipe IV fue inmediatamente influenciado por su principal valido, el conde-duque de Olivares, una figura clave en la política de este periodo. Olivares, decidido a restaurar la grandeza de España, emprendió ambiciosas reformas internas y una política exterior agresiva, radicalmente opuesta a la de su predecesor, encaminada a mantener la hegemonía de la monarquía de los Habsburgo en Europa. Felipe IV se comprometió plenamente con los intereses dinásticos de los Habsburgo, lo que llevó a España a involucrarse en la Guerra de los

Treinta Años (1618-1648). Este conflicto, originado por las tensiones religiosas y políticas en el Sacro Imperio Romano Germánico, ofrecía a España la oportunidad de reafirmar su poder en Europa y apoyar a sus parientes Habsburgo en Austria. Los primeros años del conflicto fueron favorables para la coalición católica, con varias victorias en el campo de batalla que parecían confirmar el poderío español. Entre ellas destaca la toma de Breda en 1625, una victoria que fue inmortalizada por Diego Velázquez en su famoso cuadro La rendición de Breda. Estas victorias contribuyeron a mantener la moral alta en la corte y entre los súbditos del vasto imperio español, que todavía dominaba territorios en Europa, América y Asia. Sin embargo, a medida que avanzaba la década de 1630, la situación comenzó a complicarse. La entrada de Francia en la guerra en 1635 marcó el inicio de un periodo de mayores dificultades para España. El creciente poder de Francia, bajo el liderazgo de Luis XIII y el cardenal Richelieu, representaba una amenaza directa para los intereses españoles y se convertirá en uno de los principales desafíos del monarca en las décadas siguientes.

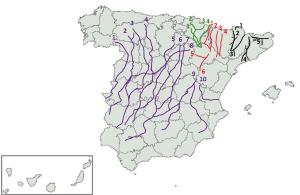

La organización conocida como la Mesta, una asociación de propietarios de ovejas en Castilla, desempeñó unpapel crucial en la economía y política española desde su fundación en 1273 hasta su disolución en 1836. Este grupo fue favorecido por la monarquía y ejerció una influencia significativa, protegiendo los intereses de los pastores trashumantes y garantizando sus derechos a través de los siglos. La Mesta ayudó a consolidar el poder centralizado de los monarcas, quienes utilizaron la organización para fortalecer la economía nacional y fomentar la producción y exportación de lana, un recurso económico vital para España en la Edad Media y Moderna. La Mesta fue también un instrumento político clave, cuya asociación con el gobierno central, le permitió asegurar privilegios importantes, como el acceso a pastos comunales y derechos de paso en tierras de cultivo. Esto generó tensiones con las ciudades y agricultores locales, que veían a la Mesta como una entidad foránea que invadía sus tierras y perturbaba la agricultura sedentaria. A lo largo del tiempo, este conflicto entre los intereses pastorales de la Mesta y los intereses agrarios de las ciudades contribuyó a la decadencia del sistema económico local, resultando en la deforestación, despoblación rural y el estancamiento agrícola en muchas regiones de Castilla.

La decadencia de la Mesta comenzó en el siglo XVII con el declive del poder centralizado de los Habsburgo y el

auge de movimientos regionalistas y fuerzas descentralizadoras. A medida que el poder real se debilitaba, los intereses locales comenzaron a prevalecer, y las Cortes y las chancillerías apoyaron a las ciudades en su lucha contra la expansión de los derechos de pastoreo de la Mesta. Desde su llegada, los gitanos fueron percibidos como una amenaza para la estabilidad económica y social de la Mesta, debido a su estilo de vida itinerante y sus hábitos que, según los informes oficiales, incluían el robo de ganado. Los pastores de la Mesta veían en los gitanos a merodeadores y criminales, lo que llevó a la promulgación de medidas represivas, como el derecho a portar armas para defenderse de ellos. La Mesta, respaldada por la Corona, instigaba nuevas leyes y pragmáticas reales para limitar la libertad de los gitanos, las cuales incluían la prohibición de su movilidad, la restricción de sus actividades económicas a la agricultura y la prohibición del uso de su lengua y vestimenta distintiva. A pesar de estas medidas, el estilo de vida nómada de los gitanos, su vinculación con el comercio ambulante y las actividades que la Mesta percibía como delictivas, hicieron que las tensiones persistieran. En 1633, el Consejo de la Mesta acusaba a los gitanos directamente de ser perjudiciales para su supervivencia y le pedía al Estado y la Monarquía que actuara para evitar mayores problemas: “Una de las calamidades mayores es la de los gitanos que, divididos en tropas, toman los ganados consumiendo para sí lo que han menester[56] y vendiendo los que les sobra con la misma seguridad y libertad que si fueran propios” (Domínguez Ortiz 322). Presionada por las quejas de la Mesta y otras autoridades locales, el Estado implementó diversas pragmáticas para controlar a los gitanos. Felipe IV, por ejemplo, emitió en 1633 una pragmática que, si bien no ordenaba la expulsión, buscaba restringir sus movimientos y fomentar su asentamiento forzado. La pragmática de 1633 fue significativa al ser la primera que intentaba asimilar a los gitanos a la sociedad mediante la prohibición de su cultura distintiva, aunque al mismo tiempo buscaba proteger los intereses ganaderos de la Mesta.

La Pragmática de 1633 intentó por primera vez una solución que combinaba represión y asimilación, en lugar de simplemente expulsar a los gitanos, como había sido el enfoque en épocas anteriores. La razón principal para no expulsarlos era “porque la despoblación en que se hallan estos Reinos después que salieron los moriscos, y la que causan las necesidades presentes, no puede sufrir ninguna evacuación por ligera que sea, principalmente de esta gente que no son gitanos por naturaleza, sino por artificio” (Domínguez Ortiz 322). El propósito del decreto era “integrar” a los gitanos en la sociedad española mediante la eliminación de las características que los diferenciaban de la población mayoritaria, como su lengua, vestimenta y costumbres tradicionales. A los gitanos se les prohibió desplazarse libremente por el país, obligándolos a establecerse en localidades específicas para erradicar su estilo de vida itinerante, que la Mesta y las autoridades locales consideraban peligroso. De igual forma, tampoco podrían participar en actividades económicas relacionadas con la ganadería y el comercio ambulante, ya que eran percibidos como facilitadores del robo de ganado y otras actividades delictivas. Se les permitió trabajar solo en labores agrícolas, que eran vistas como una forma de integrar a los gitanos en la economía productiva y sedentaria.

La nueva pragmática buscaba asimilar a los gitanos mediante la prohibición del uso de su lengua y su vestimenta tradicional para borrar las señales visibles de diferencia cultural, en un intento de forzar su incorporación a la sociedad española y de evitar la formación de comunidades separadas o ghettos. La Corona consideraba que mantener estos elementos fomentaba la cohesión entre los gitanos y obstaculizaba su “civilización”: “estos que se dicen Gitanos, ni lo son por origen, ni por naturaleza, sino que han tomado esta forma de vivir para tan perjudiciales efectos como se experimentan y sin ningún beneficio de la República: que de aquí adelante ellos, ni otros algunos, así hombres, como mujeres, de cualquier edad que sean, no vistan, ni anden con traje de Gitanos, ni usen la lengua, ni se ocupen en los oficios que les están prohibidos, y suelen usar, ni anden en ferias, sino que hablen y vistan como los demás vecinos de estos Reinos y se ocupen en los mismos oficios y ministerios, de modo que no haya diferencia de unos a otros, pena de doscientos azotes y seis años de galeras…y la pena de galeras se conmute en destierro del Reino a las mujeres”. (Leyes de recopilación, 598-99) La prohibición y búsqueda de la completa homogeneización llegaba hasta tal extremo como para no permitir el propio uso de la palabra “gitano” y castigar a aquellos que se atrevieran a pronunciar dicho término. Se prohibió no solo la palabra, sino también las danzas, representaciones o cualquier acto que evocara la cultura gitana, todo ello bajo pena de destierro y fuertes multas.

La Pragmática también otorgaba el poder a los terratenientes y funcionarios de la Mesta para que actuaran como policías y detuvieran a los grupos de gitanos que se encontraran de forma que estos fueran encarcelados y juzgados por la justicia. Aquellos que no se conformaban con las nuevas disposiciones enfrentaban penas severas, que incluían castigos físicos, galeras o incluso la muerte en casos graves de reincidencia. La pragmática refleja el esfuerzo de Felipe IV de mantener el equilibrio entre las demandas económicas de la Mesta y las necesidades de la Corona de garantizar el orden social y económico en el país. Curiosamente, la Pragmática incurre en una contradicción llamativa en el caso de las penas recibidas por estos gitanos que fueran detenidos: “y los gitanos, o Gitanas, que por algunas causas justas no merecieren pena de muerte, ni galeras, queden por esclavos en sus personas tan solamente[57] y los que efectivamente lo fueren por lengua y trato y el precio de ellos, y todos los bienes que se les hallaran, queden aplicados para los gastos que se hicieran en estas prisiones” (Leyes de recopilación, 600). Es decir, el mismo Estado reconocía directamente que, al contrario de lo establecido al comienzo de la pragmática acerca de la naturaleza gitana, sí existían personas que eran verdaderamente gitanas y cuya identidad se establecía mediante la lengua y la apariencia, algo que, evidentemente, no sería nada fácil de decidir.

Sin embargo, aunque la Pragmática de 1633 marcó un cambio importante en la política hacia los gitanos, al suavizar las medidas anteriores, su implementación fue complicada y no produjo los resultados esperados. Muchos gitanos continuaron resistiendo las medidas de integración, y la sociedad española seguía viéndolos con recelo, lo que condujo a la promulgación de más leyes y al mantenimiento de las tensiones en décadas posteriores. En lugares como Sevilla y otras zonas de Andalucía la comunidad gitana se establecerá en determinados barrios o “gitanerías” como Triana en Sevilla o Santiago en Jerez de la Frontera. En la ciudad hispalense, una de las calles del barrio de Santa Catalina llevaba el nombre de “Calle de Gitanos”, lo que nos indica que muchos habitaban en esta zona del centro de la capital sevillana (Pérez de Guzmán 63). La legislación relacionada con la pragmática trataba de obligarles a tomar trabajos considerados adecuados por las autoridades, pero al mismo tiempo, muchas de esas profesiones estaban sujetas a reglamentos gremiales que les cerraban el acceso a dichos empleos. Además, la percepción negativa generalizada hacia ellos, considerándolos como una “raza enemiga” y delincuentes por naturaleza, dificultaba aún más su acceso a trabajos formales. Muchas profesiones en España estaban reguladas por gremios, asociaciones que controlaban el acceso a determinados oficios, la formación de los artesanos, y la calidad de los productos. Estos gremios funcionaban como una especie de barrera social y laboral, ya que sólo permitían la participación de personas que cumplían con ciertos requisitos, incluidos aspectos de “pureza de sangre” y estatus social. Los gitanos, por su origen y estilo de vida nómada, eran vistos como personas de fuera de esta estructura, lo que les impedía entrar en esos gremios a pesar de que las leyes intentaban obligarlos a asentarse y dedicarse a profesiones estables. Esto les cerraba el acceso a trabajos considerados “respetables” o formales, como la artesanía o la construcción, lo que los condenaba a realizar oficios marginales o a vivir en la ilegalidad. Como señala Antonio Domínguez Ortiz, algunas actividades artesanales en las que los gitanos se especializaban, como la herrería, no estaban sujetas a estos reglamentos gremiales, lo que les daba cierto margen de maniobra. Sin embargo, incluso en estos casos, los gitanos eran vistos con sospecha, y muchas veces se asumía que sus habilidades en la herrería, por ejemplo, se utilizaban para hacer ganzúas y herramientas para cometer robos (323-25). Este control gremial no solo limitaba las oportunidades laborales de los gitanos, sino que reforzaba su marginalización, ya que al no poder integrarse en las profesiones aceptadas por la sociedad, se veían obligados a vivir en los márgenes económicos y sociales, perpetuando así los estereotipos y el rechazo hacia ellos.

PREGUNTAS SOBRE LA HISTORIA:

- ¿Qué temas relevantes para la comunidad gitana se debatieron en las Cortes de 1615 y 1618?

- ¿Qué propósito tenía el decreto emitido por el rey Felipe III en 1619? ¿Qué pretendía erradicar del comportamiento gitano? ¿Cómo se conecta con la Mesta?

- ¿Por qué se proclamó la Pragmática de 1633? ¿Qué características principales contiene?

- ¿Qué diferencias has notado en esta nueva pragmática con respecto a las anteriores pragmáticas que hemos leído?

- ¿Por qué consideras que se quería extirpar el uso de la palabra “gitano”?

- ¿Qué estrategias usaron los miembros de la comunidad gitana para resistir a los intentos de sedentarización? ¿Qué tipo de trabajos realizaban tradicionalmente para sobrevivir?

LECTURA DE LA SEGUNDA PARTE DEL CAPÍTULO:

LA GITANILLA

PÁGINAS 81-111

PREGUNTAS SOBRE LA GITANILLA, PP. 81-111

- ¿Quién es Alonso Hurtado? ¿Cuál es su historia? ¿Qué piensa Andrés sobre él?

- ¿Por qué dice la abuela de Preciosa que no puede ir a Sevilla?

- ¿Qué hace Juana Carducha para perjudicar a Andrés y a los gitanos? ¿Por qué lo hace?

- ¿Por qué encarcelan a Andrés? Explica bien lo sucedido y las razones de su encarcelamiento.

- ¿Quiénes son el Corregidor y su esposa? ¿Cómo se relacionan con Preciosa? ¿Cómo descubrimos esa relación?

- Explica el significado de la cita siguiente. ¿Quién la dice? ¿Con qué propósito la dice? Analiza su importancia en el final del cuento y su relación con el contexto histórico sobre el que has leído.

"¿Cómo está la buena pieza? ¡Qué así tuviera yo atraillados cuantos gitanos hay en España, para acabar con ellos en un día, como Nerón quisiera con Roma, sin dar más de un golpe".- ¿Cómo termina la novela? ¿Cuál es tu interpretación del final? ¿Consideras que hay algún tipo de mensaje por parte de Cervantes?

BIBLIOGRAFÍA

DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. “Documentos sobre los gitanos españoles en el siglo XVII”.

ELLIOTT, John H. España y su mundo (1500-1700). Taurus Historia (2018): 303-405.

HUÉLAMO, Melchor de. Libro primero de la Vida y milagros del glorioso confesor San Ginés de la Xara. Agustín Martínez, 1607.

LEYES DE RECOPILACIÓN. Tomo Quinto, que contiene los libros séptimo i octavo. Imprenta Real de la Gaceta, Madrid, 1776.

PÉREZ DE GUZMÁN, Torcuato. Los gitanos herreros de Sevilla. Sevilla, 1982.

- Apestosa, de mal olor. ↵

- Así dijo Dios: esparciré a los egipcios por las naciones de la tierra. ↵

- Se refiere al rey de Castilla en 1417, Juan II, y al Papa Martín V de Roma. ↵

- Hombres de gran relevancia. ↵

- Poeta romano de la época clásica nacido en Córdoba en el siglo I. ↵

- Wagtail. ↵

- Poeta romano del siglo III. ↵

- En 1498, el Emperador Maximiliano I ordenó la expulsión de los gitanos de Alemania, tras acusarles de colaborar con los turcos/otomanos. Sin embargo, la orden no llegó a cumplirse en su totalidad. ↵

- Trozos de alambre usados para abrir puertas sin llave. ↵

- Lazybones, parasites. ↵

- Prostitutas. ↵

- Según dicen, es información común. ↵

- Todas las características que la mujer gitana tiene y que coinciden con las de las prostitutas. ↵

- Por todas partes. ↵

- Humanista, literato, genealogista, abad mayor y señor de Rute, racionero de la santa Iglesia de Córdoba ↵

- Obra escrita en latín en 1615. ↵

- Todo tipo de robos y delitos. ↵

- Se refiere a Felipe II, fallecido en 1598. ↵

- Fortune telling. ↵

- Por dar la apariencia de ser cristianos. ↵

- Comparten pareja con otros hombres. ↵

- Expulsando. ↵

- Se dirige a Felipe III, rey de España desde 1598 hasta 1621. ↵

- Penúltimo rey visigodo de España –reinó hasta 710– antes de la llegada de los árabes en 711. ↵

- El uso del árabe fue prohibido por Felipe II para evitar su expansión entre los moriscos. ↵

- En todos los lugares en los que se encuentren. ↵

- A la tercera vez en que fueran detenidos permanecerían como esclavos de los que los capturasen por el resto de sus vidas. ↵

- Cuando comenzaron a aparecer los primeros hombres. ↵

- Convertido en vagabundo y errante por la tierra; cualquiera que me encuentre me matará. ↵

- Alfonso X El Sabio, rey de Castilla en el siglo XIII. ↵

- La ley española permitía la quema de herejes (personas que practicaban una religión que no fuese la católica o que no aceptaban alguno de los dogmas del Catolicismo). ↵

- Inútiles para la sociedad. ↵

- Se refiere a la información incluida en el Decreto de Expulsión de los moriscos firmado por el rey diez años antes (1609). ↵

- Culpa que se comete contra alguien a quien hay obligación de servir (DRAE). ↵

- Que no se puede corregir su forma de ser y actuar. ↵

- En esta parte, el autor cita la pragmática emitida por los Reyes Católicos contra los gitanos en 1499. ↵

- Simples y normales españoles. ↵

- A quiénes no va dirigido este discurso. ↵

- Los que suelen hacer daño a todos. ↵

- La falta de actividad, de trabajar para el bien común de la sociedad. ↵

- Crías de lobos. ↵

- Impuesto o tarifa ↵

- Los judíos. ↵

- La información biográfica de Salazar de Mendoza ha sido extraída de su biografía escrita en la página web de la Real Academia de Historia de España: https://dbe.rah.es/biografias/51613/pedro-salazar-de-mendoza. ↵

- Vuestra Majestad, al ir dirigidos al rey, Felipe III. ↵

- Se refiere, claramente, a todas las pragmáticas y leyes anti-gitanas emitidas desde la primera de 1499. ↵

- Mucho peores. ↵

- Dice que han cometido más delitos debido a la escasa dureza con la que se ha tratado a los gitanos. ↵

- Aprendieron. ↵

- Palabra usada por los europeos para referirse a la costa del Magreb, es decir, de los páises musulmanes de la costa mediterránea en África. ↵

- A sus fechorías, delitos. ↵

- Vagabundos. ↵

- Se refiere a la prohibición de la lengua árabe durante el siglo XVI. ↵

- Engaños, mentiras. ↵

- Aquí...allá; expresión para indicar que tenían diferentes personalidades que adaptaban y cambiaban dependiendo del lugar en el que se encontraban. ↵

- Lo que consideran necesario. ↵

- Es decir, sean vendidos por esclavos por aquellos que los capturaron. ↵