3 3: El siglo XVI

CAPÍTULO TERCERO:

El siglo XVI

PRIMERA PARTE: La era de Felipe II

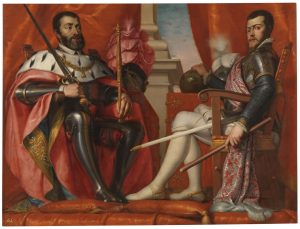

El Emperador Carlos V, consciente de la magnitud y complejidad de sus dominios, comenzó a delegar responsabilidades a Felipe desde una edad temprana. En 1543, cuando Felipe tenía solo 16 años, fue nombrado regente de España durante la ausencia de su padre. Este primer periodo de regencia permitió a Felipe familiarizarse con los asuntos del gobierno y las intrincadas relaciones políticas de la península ibérica.

El regreso de Felipe a España en 1551 marcó un punto de inflexión en este proceso de transición. A partir de este momento, comenzó a asumir un papel más activo y prominente en la administración del vasto imperio Habsburgo. Carlos V, agotado por las continuas guerras y las exigencias de su reinado, empezó a preparar su retiro y la eventual abdicación. Durante este periodo, instruyó a Felipe en los principios de gobernanza y le transfirió gradualmente más poder. En 1554, Felipe se casó con María Tudor, reina de Inglaterra, lo que fortaleció las alianzas dinásticas y subrayó la estrategia de Carlos V de consolidar el poder Habsburgo a través de alianzas matrimoniales. En 1555, Carlos V abdicó oficialmente del Sacro Imperio Romano Germánico, títulos que eventualmente pasaron a su hermano Fernando. Sin embargo, para Felipe, la abdicación en España y las Américas, así como en los territorios italianos, ocurrió en 1556. Felipe aceptó las responsabilidades con un profundo sentido del deber y consciente del legado que se le encomendaba. El nuevo monarca tuvo que enfrentar la resistencia de algunos sectores de la nobleza y de los estados, que temían la centralización del poder y la imposición de políticas más rígidas. No obstante, su habilidad para manejar estas tensiones y su capacidad administrativa le permitieron consolidar su autoridad y continuar con el legado de su padre.

En 1561, Felipe II fijó su corte y, con ello la capital de España, en Madrid, ciudad que se convirtió en una gran atracción para todo tipo de individuos, desde aquellos que buscaban favores y fortuna en la corte hasta otros cuyas ambiciones se limitaban a ganarse la vida como mejor podían en los márgenes. Algunos gitanos ya vivían vidas relativamente asentadas en la nueva capital, aunque una orden de ese mismo año les prohibía residir en la ciudad. Dichas órdenes se repetían una y otra vez, aunque parecían tener relativamente poco efecto duradero en una ciudad cuya población estaba creciendo exponencialmente: pasó de unos 30.000 habitantes en 1563 a 130.000 en 1617, cifra que no incluía la población en transito en la gran ciudad. El gitano ha representado desde siempre al vagabundo por excelencia. Lo que supuestamente denotaba a un grupo racialmente distinto de origen oriental, ahora comenzaba a aplicarse, especialmente por las autoridades, a otros que llevaban una vida igualmente sospechosa, itinerante o desordenada. De hecho, una característica muy destacada de los instrumentos legislativos españoles y otros documentos oficiales relacionados con los gitanos a lo largo del período moderno temprano es sus referencias formulaicas y frecuentemente repetidas a “aquellos que son conocidos como egipcios” o gitanos, sin que se haga prácticamente ningún otro intento de señalar la distinción racial como una de sus características definitorias.

El reinado de Felipe II fue un período de intensificación de las políticas antigitanas en España, caracterizado por la criminalización de la vida gitana y la implementación de medidas represivas y utilitaristas. La Pragmática de 1560 fue una de las numerosas leyes dirigidas a controlar la movilidad de los gitanos, quienes eran vistos con sospecha y se les atribuían conductas criminales. Esta legislación exigía a los gitanos asentarse y obtener licencias para desplazarse, restringiendo significativamente su modo de vida nómada. Una de las disposiciones más destacadas es la prohibición a los gitanos de residir en ciudades y pueblos con menos de mil habitantes. Este requisito estaba diseñado para dispersar a la comunidad gitana y obligarla a integrarse en comunidades más grandes donde su presencia sería más diluida y, por lo tanto, menos influyente. Ahora, los gitanos no podrían ejercer otros oficios que no fueran los relacionados con la agricultura y el cultivo de la tierra. Esta medida tenía la intención de forzarlos a abandonar sus modos de vida itinerantes y a establecerse en una ocupación fija que facilitara su control por parte de las autoridades locales. Además, los gitanos fueron obligados a declarar ante las autoridades locales todos sus bienes, incluidos animales y armas, y a no portar armas sin autorización. Esta medida buscaba reducir la capacidad de los gitanos para defenderse y mantener su autonomía frente a las autoridades.

A pesar de los intentos de asentamiento forzoso, los gitanos encontraron resistencias tanto de las autoridades locales como de su propia comunidad. Un ejemplo significativo es la redada de 1572-1573, que mostró la imposibilidad de integrar a los gitanos mediante la fuerza. Además, los gitanos desarrollaron mecanismos adaptativos para sobrevivir en una sociedad que los excluía sistemáticamente. Las medidas restrictivas, en lugar de fomentar la integración, incrementaron la marginalización y la criminalización de los gitanos. El resultado fue un círculo vicioso de persecución y resistencia, con episodios recurrentes de represión que culminaron en fracasos integradores y en una profundización del conflicto étnico.

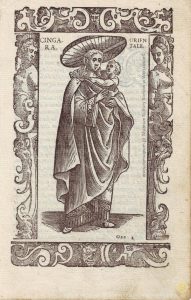

Un aspecto significativo de estas nuevas políticas fue la regulación estricta de la vestimenta de los gitanos, un elemento cultural que las autoridades españolas consideraban emblemático de su identidad y, por tanto, un objetivo clave en sus esfuerzos de integración forzada. La nueva pragmática estipulaba que los gitanos debían abandonar su vestimenta tradicional y adoptar ropas que no los identificaran como parte de esta comunidad. Esta disposición se implementó con el objetivo de obligar a los gitanos a integrarse visualmente con la población mayoritaria y dificultar su reconocimiento como grupo diferenciado. La Pragmática de 1566 fue aún más específica y severa en cuanto a la vestimenta. Según esta normativa, se imponían penas de galeras [galleys] a los hombres que fueran sorprendidos vistiendo ropas de gitanos, independientemente de si se desplazaban en grupo o no. Esta medida buscaba no solo castigar a los individuos por su identidad cultural, sino también disuadir a otros gitanos de mantener sus costumbres. Las mujeres gitanas, aunque no eran condenadas a las galeras, también enfrentaban severas consecuencias si vestían su ropa tradicional. Las autoridades ordenaban que abandonaran sus vestidos y adoptaran la vestimenta de las mujeres no gitanas, y aquellas que no cumplían con esta normativa eran sometidas a azotes y destierro. Este enfoque en la vestimenta revelaba un intento claro de borrar las diferencias culturales visibles y forzar una asimilación superficial que facilitara un mayor control social. Como indica Manuel Martínez Martínez (2004), al ser obligados a abandonar sus vestimentas tradicionales, los gitanos no solo perdían un aspecto crucial de su identidad cultural, sino que también eran empujados a una marginalidad aún mayor. Las penas severas por no cumplir con las normativas de vestimenta, como los azotes y el destierro, desarticulaban a las familias y comunidades, ya que muchas mujeres gitanas que intentaban regresar a sus hogares después de cumplir sus penas eran nuevamente castigadas. La insistencia en la regulación de la vestimenta como herramienta de control refleja una profunda desconfianza y hostilidad hacia los gitanos, vistos como un grupo cuya identidad debía ser erradicada para asegurar la estabilidad del orden social. Sin embargo, estas políticas demostraron ser en gran medida ineficaces. La resistencia de los gitanos a abandonar sus costumbres y la continua evasión de las leyes subrayaron las limitaciones de las medidas coercitivas para lograr una verdadera integración.

En el poema “Romance de la reina de Saba”, que circuló en la segunda mitad del siglo XVI, se describe la forma de vestir de la figura bíblica mencionando un punto en común con la manera en que las gitanas se representan en algunos cuadros e ilustraciones, como la del libro de Vecellio o la del cuadro de El Bosco que mencionábamos en capítulos anteriores:

…con su basquiña de tela,

só un muy rico verdugado

y un brial de plata fina,

todo de aljófar bordado

y con puntas de diamantes

todo el follaje trenado,

encima una saboyana

y un nunca vista tocado,

a manera de gitana

revuelto con su trenzado

lleno de muchos joyeles

por el contorno rodeado

con carbuncos y esmeraldas

y una pluma en el lado…

QUIZ Nº 3: DESPUÉS DE LEER EL TEXTO, COMPLETA EL SIGUIENTE TEST PARA COMPROBAR SI LO HAS ENTENDIDO BIEN:

PREGUNTAS SOBRE LA HISTORIA:

- ¿Qué relación se estableció entre la comunidad gitana y los vagabundos en España?

- ¿Qué tipo de condenas solían recibir muchos miembros de la comunidad gitana en España? ¿Qué efectos tuvo en su población?

- ¿A qué edad y en qué contexto Felipe fue nombrado regente de España? ¿Qué evento marcó un punto de inflexión en el proceso de transición de poder de Carlos V a Felipe?

- ¿Cuáles fueron los desafíos que enfrentó Felipe II al asumir el trono de España y las Américas?

- ¿Por qué Felipe II decidió fijar su corte en Madrid y cuál fue el impacto de esta decisión en la población de la ciudad?

- ¿Qué medidas específicas contenía la Pragmática de 1560 para controlar la movilidad de los gitanos?

- ¿Qué disposiciones incluyó la Pragmática de 1566 respecto a la vestimenta de los gitanos? ¿Cuál era el objetivo principal de las autoridades españolas al regular la vestimenta de los gitanos?

- ¿Qué consecuencias tuvo la implementación de las políticas anti-gitanas en términos de integración y marginalización de esta comunidad?

- Según el capítulo, ¿qué revelan las medidas coercitivas con respecto a la integración forzada y la resistencia de los gitanos?

LECTURA PARA ESTE CAPÍTULO:

EL ARENAL DE SEVILLA (1603)

de Lope de Vega

ARGUMENTO DE LA OBRA Y RESUMEN DEL ACTO PRIMERO:

Escrita por Lope de Vega en los primeros meses de 1603 durante una de sus etapas de residencia en Sevilla, la comedia en tres actos fue publicada en Madrid en 1618. La acción de la obra comienza in medias res cuando el personaje de don Lope llega a Sevilla desde Medina del Campo, tras descubrir que un hombre llamado Alberto guardaba un retrato de su prometida Lucinda. Lope y Alberto se pelearon y, tras acuchillarlo, Lope pensó que lo había matado, por lo que decidió huir a la capital andaluza con el propósito de ‘pasarse a las Indias’ ya que ‘quien a las Indias va / dicen que va al otro mundo’ (I: 763-64). Francisco Márquez Villanueva señala que ‘el Arenal hispalense no es un lugar de habitación, sino de tránsito, como suma de proyectos vitales que lo mismo surgen que se vienen al suelo. Nadie allí reposa, calla ni pernocta, porque su razón de ser postula el transcurso de una perenne aventura en cambiante y siempre renovada sorpresa’ (201). El espacio dominado por el Arenal sevillano, lugar donde embarcaban y desembarcaban buena parte de las riquezas del Nuevo Mundo y lo que iba destinado a él, ejemplifica el surgimiento de las sociedades capitalistas modernas, y es un lugar que, conforme a lo que se precisa en la obra, ‘un mundo en cifra retrata’ (I: 40). El personaje literario de don Lope, sabedor de que esta característica puede ser su modo de salvación, se esconde allí a la espera de tomar un barco que lo lleve a Lima. Sin embargo, en ese intervalo conoce a Laura, una joven sevillana de la que se enamora y decide quedarse en la ciudad: ‘desde que en el barco os vi, / siento con vuestra belleza / aliviada una tristeza / que me dio cuando partí’ (I: 633-636). El nacimiento del nuevo amor suspende así la acción con la que daba comienzo la obra para, a partir de ahí, desarrollar un nuevo camino como veremos en los Actos II y III de El Arenal de Sevilla.

LECTURA:

PUEDES LEER LA OBRA EN ESTE PDF:

(EL ARENAL DE SEVILLA (Obra completa).

PREGUNTAS DEL ACTO II:

1. ¿Por qué va Lucinda a Sevilla? ¿Cuál es su objetivo primordial? ¿Qué importancia tiene esta ciudad a nivel social y económico?

2. ¿Qué hace Lucinda para pasar desapercibida en Sevilla?

3. ¿Qué recomendaciones recibe para comportarse como una verdadera gitana? ¿Quién les da esas recomendaciones? Describe las características de la gitana ficticia usando citas de la obra.

4. ¿Por qué se acerca Lucinda a Fajardo y Castellanos? ¿Cómo reaccionan ellos al verla? Explica la interacción que tiene lugar entre los tres desde el principio hasta el final.

5. Describe cómo aparece reflejado el estereotipo de la mujer gitana en este acto.

6. ¿Se hacen referencias a hombres gitanos? ¿Cuáles son? Explícalas con detalle.

7. ¿Cómo consigue Lucinda encontrar a Lope en Sevilla?

8. ¿Cómo se compara a mujeres gitanas con mujeres no-gitanas en este acto? Localiza una de ellas y explica la importancia de la comparación para establecer las diferencias entre mujeres en la Europa de finales del siglo XVI y principios del XVII.

SEGUNDA PARTE:

La mar también es gitana

Uno de los aspectos más notables de la política liderada por Felipe II fue la aplicación de la pena de galeras [galley punishment], que se incrementó notablemente durante este período. La pena de galeras era considerada uno de los castigos más severos de la época, aplicándose a delincuentes reincidentes y a individuos condenados por delitos graves. Los gitanos, junto con otros grupos marginados como vagabundos y ladrones, eran frecuentemente objeto de estas condenas debido a su estilo de vida itinerante y a la percepción negativa que la sociedad tenía de ellos. En las primeras fases del reinado de Felipe II, la pena de galeras se reservaba principalmente para hombres gitanos que hubieran delinquido o simplemente por su condición de gitanos y por no conformarse a las normas establecidas. Sin embargo, con el tiempo, esta medida se expandió para incluir a aquellos que fueran encontrados vistiendo ropas típicas gitanas, incluso si no se desplazaban en grupo. El uso de galeotes era una práctica común para sustituir penas de muerte y otras sentencias severas, sirviendo también como una medida para reclutar fuerza laboral necesaria para las galeras reales. Las campañas militares en el Mediterráneo, como la conquista de Nápoles, incrementaron la demanda de galeotes, lo que llevó a la incorporación de diversos grupos de condenados, incluidos los gitanos. A pesar de las duras condiciones, algunos condenados preferían el servicio en las galeras a la reclusión en las cárceles, donde las condiciones eran extremadamente precarias, con hacinamiento y falta de alimentos.

Durante el reinado de Carlos I, se realizó el primer esfuerzo serio por parte de la Corona para reclutar hombres destinados a las galeras, actitud que se intensificó con la subida al trono de Felipe II. Los tribunales civiles comenzaron a expandir sus competencias, ampliando el espectro de delitos que podían llevar a una persona a ser condenada a galeras. Inicialmente, los condenados a penas corporales severas, como cortarles una mano o pie, destierro perpetuo o situaciones similares, podían ver conmutado su castigo por el de galeras, siempre que no fuese en perjuicio de la parte querellosa. Este cambio de pena se empezó a aplicar a partir de decretos de Carlos I en la década de 1530. La introducción en 1539 por Carlos V de una sentencia de seis años en las galeras para los gitanos que no trabajaran para un señor o que no tuvieran una ocupación reconocida no fue sin precedentes. Los Reyes Católicos ya introdujeron el trabajo forzado en los remos como una forma de castigo corporal que, dado que ahorraba a la corona el costo de contratar remeros, ofrecía beneficios al erario que los castigos tradicionales, visualmente ejemplares, como los azotes o la mutilación, no podían proporcionar. Sin embargo, la inflación de precios aseguró que el coste para contratar a remeros hubiera experimentado una enorme subida en la segunda mitad del siglo XVI, por lo que las últimas décadas de la centuria vieron cómo los forzados (prisioneros condenados sin paga a los remos) sustituían, en gran medida, a los remeros voluntarios en las escuadras de galeras. Como señala Richard Pym, ya en 1501, la ciudad de Sevilla había solicitado a la corona conmutar al servicio en galeras las sentencias de prisioneros condenados a azotes o a la amputación de pies, manos o orejas “para que la ciudad pudiera librarse de malhechores”. Las ordenanzas reales de 1530, 1552 y 1566, la última de las cuales incluía específicamente a los gitanos, hicieron obligatorio el servicio en los remos para vagabundos y ladrones, junto con sus cómplices o protectores y – a menudo se añadía el cargo por buena medida – cualquier persona que resistiera el arresto. La ordenanza de 1539 fue reiterada por Felipe II en Toledo en 1560, señalando que la legislación anterior no había sido aplicada. Mientras tanto, se decía que los condenados cometían otros delitos y disturbios violentos en las cárceles donde estaban detenidos. Debido a los numerosos retrasos que se iban acumulando en los juzgados, muchos de estos prisioneros simplemente eran enviados a las galeras de todos modos.

La necesidad de remeros aumentó a medida que avanzaba el siglo XVI, especialmente en la segunda mitad, cuando se implementaron cambios en el sistema de remo empleado en las galeras españolas. A partir de entonces, como indica Pym, todos los hombres en un banco determinado manejaban un solo remo, y solo el que estaba más adentro, que era quien controlaba su operación, necesitaba ahora ser un remero con varios años de experiencia. El cambio hizo que el uso generalizado de gitanos y otros que pudieran ser rápidamente entrenados en lo que se requería de ellos fuera una propuesta mucho más factible de lo que había sido anteriormente. Si bien el cambio permitió la construcción de galeras más grandes, el número de remeros requeridos en galeras ordinarias fue un aumento del 21% de 144 por barco a mediados de la década de 1550 a 174 en 1571, mientras que para embarcaciones más grandes como “Real” o “La Capitana” (ver foto), el requisito podía subir a 375. El aumento de los costos de mantenimiento junto con la continua falta de fondos por parte de una corona cada vez más empobrecida aseguraron que la desnutrición, las enfermedades y el abandono siguieran cobrando un peaje letal en los bancos de remo. En la ordenanza de 1566 mencionada anteriormente, Felipe se vio una vez más obligado a exigir que las sentencias por delitos considerados lo suficientemente graves fueran conmutadas de inmediato al servicio en galeras por un período que los jueces consideraran acorde con la gravedad del delito. Con la formación en 1571 por España, Venecia y el Papado de una Liga Santa, la derrota de los turcos en Lepanto ese mismo año, lo que creó la expectativa de una respuesta otomana agresiva, y, por supuesto, la continua necesidad de reservar algunas galeras para la protección de la vulnerable costa mediterránea de España, la necesidad de un mayor número de forzados se volvió aún más crítica.

Los gitanos, junto con otros grupos marginados como los moriscos y vagabundos, fueron frecuentemente penalizados con el servicio en galeras, una forma de castigo que, aunque inicialmente reservada para delincuentes, también se utilizó como herramienta de control social y religioso. La pena de galeras se convirtió en una de las más comunes para los gitanos a finales del siglo XVI y fue una herramienta represiva utilizada contra los gitanos para desarticular su forma de vida y controlar su movilidad, reflejando así una política utilitarista y represiva del Estado hacia este grupo social. Muchos gitanos fueron condenados por su condición social y étnica, por lo que no solo era una forma de reprimir conductas consideradas indeseables, sino también una manera de “limpiar” a la sociedad de aquellos que no encajaban en el orden establecido. Esta condena era particularmente severa y frecuentemente resultaba en la ruptura de las familias, ya que los hombres eran enviados a las galeras y sus familias quedaban desamparadas. El enfoque represivo también se dirigió hacia las mujeres gitanas, aunque no se les imponía la pena de galeras. En su lugar, se buscaba que abandonaran su vestimenta tradicional y se integraran como sirvientas en hogares no gitanos, estipulando penas corporales y de destierro para aquellas que no cumplieran con estas directrices, tal y como precisa María Helena Sánchez Ortega. Sin embargo, la efectividad de estas medidas fue cuestionable, ya que muchas de las mujeres gitanas regresaban a sus comunidades tras cumplir parcialmente las penas de destierro. La pragmática de 1560 destacaba la continua evasión de estas leyes por parte de los gitanos, quienes encontraban maneras de esquivar las penalidades al moverse en pequeños grupos. Esto llevó a las autoridades a fortalecer aún más las leyes, asegurando que las penas se aplicaran incluso si los gitanos no se desplazaban en grandes grupos, y extendiendo las penas de azotes y destierro a las mujeres que vestían como gitanas.

La captura de gitanos produjo una gran discriminación que provocó incluso que diferentes tribunales de justicia pusieran en discusión la forma en la que se llevó a cabo. Así, señala Manuel Martínez, la justicia sevillana sentenció que “entre estos gitanos se prenden muchos que tienen dada vecindad de algunos años atrás y algunos viejos y otros cojos e impedidos para el ejercicio de las galeras” (419). Don Juan de Austria, comandante de la Liga Santa a principios de la década de 1570, conocía perfectamente la situación de las galeras españolas al haber participado en numerosas batallas, incluyendo la más popular del siglo XVI, la Batalla de Lepanto, contra el Imperio Otomano en 1571. Lepanto tuvo un impacto significativo en las políticas represivas hacia los gitanos bajo el reinado de Felipe II. El decreto de 1575 firmado por el rey ordenaba que todos los gitanos varones físicamente capaces fueran enviados a las galeras, no como castigo por delitos específicos, sino simplemente por su condición de ser gitanos, lo que los convertía en blancos de persecución. A los gitanos sedentarios que tenían ocupaciones estables se les pagaba un pequeño salario, mientras que aquellos que llevaban una vida nómada eran obligados a remar sin paga. Debido a la urgencia de dotar de galeotes a las galeras reales en preparación para la batalla, Don Juan de Austria emprendió una búsqueda intensa de remeros. Esto llevó a que las autoridades aceleraran el envío de condenados a las galeras, incluso en casos donde las sentencias aún no estaban firmes. En abril de 1575, Don Juan se quejaba por carta al Marqués de Santa Cruz al comunicarle que, entre las galeras “hay un número de gitanos que fueron traídos a ellas ahora ha dos años y no por delitos que hubiesen cometido, sino por la necesidad que había de gente para el remo” (Martínez 419-20).

En esta época, las políticas de represión hacia los gitanos se endurecieron significativamente, marcando un período de creciente hostigamiento y control sobre esta comunidad. La monarquía española implementó medidas destinadas a limitar la movilidad y las actividades económicas de los gitanos, quienes eran percibidos como un grupo marginal y potencialmente peligroso para el orden social y político del reino. Uno de los elementos centrales de esta política represiva fue la criminalización de las costumbres gitanas. Las leyes promulgadas buscaron despojar a los gitanos de su identidad cultural, obligándoles a abandonar sus tradiciones y a integrarse en la sociedad mayoritaria bajo estrictas condiciones. Estas leyes reflejaban el temor de la monarquía a los elementos considerados “ajenos” y “subversivos”, que podían desestabilizar la frágil cohesión social del reino. Todas estas prácticas contribuyeron a la estigmatización de los gitanos, ya que perpetuaban la idea de que eran inherentemente criminales, cuando en realidad su condena reflejaba más las actitudes discriminatorias de la sociedad de la época que cualquier infracción real de la ley.

Los niveles de criminalidad estaban íntimamente ligados a la capacidad de las autoridades locales para imponer el orden y administrar justicia. En la España del siglo XVI, las zonas más urbanizadas presentaban tasas de criminalidad relativamente altas debido a la concentración de población y a las tensiones sociales resultantes de la desigualdad económica. Por otro lado, en áreas rurales más alejadas del poder central, los crímenes eran menos frecuentes pero a menudo más violentos, reflejando la falta de control gubernamental y la prevalencia de conflictos locales. La Iglesia, por ejemplo, jugaba un papel doble, tanto en la persecución de ciertos delitos como en la protección de ciertos criminales bajo la figura del asilo eclesiástico. La corrupción y el nepotismo eran constantes en la justicia de la época, las autoridades locales hacían la vista gorda ante los crímenes cometidos por los poderosos e influyentes, mientras que los delitos perpetrados por los pobres y marginados eran perseguidos con mayor rigor. Esta disparidad no solo perpetuaba la injusticia, sino que también fomentaba un ambiente de desconfianza hacia las instituciones gubernamentales. La percepción del crimen entre la población estaba influenciada no solo por la frecuencia de los delitos, sino también por la capacidad de las autoridades para responder eficazmente a ellos.

Las nuevas normativas prohibía a los gitanos vivir en grupos y los obligaba a establecerse en un lugar fijo, bajo la supervisión de las autoridades locales. Además, se les prohibía hablar su lengua, vestir sus ropas tradicionales y practicar sus oficios habituales, lo que en la práctica significaba una negación de su identidad cultural. Aquellos que no cumplían con estas disposiciones eran sometidos a severos castigos, que incluían el destierro y el trabajo forzado en galeras. Las medidas represivas no solo afectaban a los gitanos como individuos, sino que también tenían un impacto devastador en la cohesión de sus comunidades. La prohibición de vivir en grupos y la obligación de integrarse en la sociedad mayoritaria bajo términos tan estrictos rompían los lazos comunitarios y dificultaban la transmisión de la cultura y las tradiciones gitanas a las generaciones futuras.

MIGUEL DE CERVANTES, famoso autor de El Quijote, incluye una escena en el Capítulo 22 de la Primera Parte en la que los presos de las galeras adquieren protagonismo y en la que Don Quijote y Sancho Panza discuten sobre su condición:

Don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta doce hombres a pie, ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro por los cuellos, y todos con esposas a las manos; venían ansimismo con ellos dos hombres de a caballo y dos de a pie: los de a caballo, con escopetas de rueda, y los de a pie, con dardos y espadas; y que así como Sancho Panza los vio, dijo:

—Esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey, que va a las galeras.

—¿Cómo gente forzada? —preguntó don Quijote—. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente?

—No digo eso —respondió Sancho—, sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza.

—En resolución —replicó don Quijote—, como quiera que ello sea, esta gente, aunque los llevan, van de por fuerza, y no de su voluntad.

—Así es —dijo Sancho.

—Pues, desa manera —dijo su amo—, aquí encaja la ejecución de mi oficio: deshacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables.

—Advierta vuestra merced —dijo Sancho— que la justicia, que es el mismo rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que los castiga en pena de sus delitos.

Llegó en esto la cadena de los galeotes y don Quijote con muy corteses razones pidió a los que iban en su guarda fuesen servidos de informarle y decirle la causa o causas porque llevaban aquella gente de aquella manera.

Una de las guardas de a caballo respondió que eran galeotes, gente de Su Majestad, que iba a galeras, y que no había más que decir, ni él tenía más que saber.

—Con todo eso —replicó don Quijote—, querría saber de cada uno dellos en particular la causa de su desgracia.

Añadió a estas otras tales y tan comedidas razones para moverlos a que le dijesen lo que deseaba, que la otra guarda de a caballo le dijo:

—Aunque llevamos aquí el registro y la fe de las sentencias de cada uno destos malaventurados, no es tiempo este de detenerles a sacarlas ni a leerlas: vuestra merced llegue y se lo pregunte a ellos mismos, que ellos lo dirán si quisieren, que sí querrán, porque es gente que recibe gusto de hacer y decir bellaquerías.

Con esta licencia, que don Quijote se tomara aunque no se la dieran, se llegó a la cadena y al primero le preguntó que por qué pecados iba de tan mala guisa. Él le respondió que por enamorado iba de aquella manera.

—¿Por eso no más? —replicó don Quijote—. Pues si por enamorados echan a galeras, días ha que pudiera yo estar bogando en ellas.

—No son los amores como los que vuestra merced piensa —dijo el galeote—, que los míos fueron que quise tanto a una canasta de colar atestada de ropa blanca, que la abracé conmigo tan fuertemente, que a no quitármela la justicia por fuerza, aún hasta agora no la hubiera dejado de mi voluntad. Fue en fragante, no hubo lugar de tormento, concluyóse la causa, acomodáronme las espaldas con ciento, y por añadidura tres precisos de gurapas, y acabóse la obra.

—¿Qué son gurapas? —preguntó don Quijote.

—Gurapas son galeras —respondió el galeote.

El cual era un mozo de hasta edad de veinte y cuatro años, y dijo que era natural de Piedrahíta. Lo mesmo preguntó don Quijote al segundo, el cual no respondió palabra, según iba de triste y malencónicoVI, mas respondió por él el primero y dijo:

—Este, señor, va por canario, digo, por músico y cantor.

—Pues ¿cómo? —replicó don Quijote—. ¿Por músicos y cantores van también a galeras?

—Sí, señor —respondió el galeote—, que no hay peor cosa que cantar en el ansia[1].

—Antes he yo oído decir —dijo don Quijote— que quien canta sus males espanta.

—Acá es al revés —dijo el galeote—, que quien canta una vez llora toda la vida.

—No lo entiendo —dijo don Quijote.

Mas una de las guardas le dijo:

—Señor caballero, cantar en el ansia se dice entre esta gente non santa confesar en el tormento. A este pecador le dieron tormento y confesó su delito, que era ser cuatrero, que es ser ladrón de bestias, y por haber confesado le condenaron por seis años a galeras, amén de docientos azotes que ya lleva en las espaldas; y va siempre pensativo y triste porque los demás ladrones que allá quedan y aquí van le maltratan y aniquilan y escarnecen y tienen en poco, porque confesó y no tuvo ánimo de decir nones[2]. Porque dicen ellos que tantas letras tiene un no como un sí y que harta ventura tiene un delincuente que está en su lengua su vida o su muerte, y no en la de los testigos y probanzas; y para mí tengo que no van muy fuera de camino.

—Y yo lo entiendo así —respondió don Quijote.

…

Pasó don Quijote al cuarto, que era un hombre de venerable rostro, con una barba blanca que le pasaba del pecho; el cual, oyéndose preguntar la causa por que allí venía, comenzó a llorar y no respondió palabra; mas el quinto condenado le sirvió de lengua y dijo:

—Este hombre honrado va por cuatro años a galeras, habiendo paseado las acostumbradas, vestido, en pompa y a caballo.

—Eso es —dijo Sancho Panza—, a lo que a mí me parece, haber salido a la vergüenza.

—Así es —replicó el galeote—, y la culpa por que le dieron esta pena es por haber sido corredor de oreja, y aun de todo el cuerpo. En efecto, quiero decir que este caballero va por alcahuete y por tener asimesmo sus puntas y collar de hechicero.

—Así es —dijo el buen viejo—, y en verdad, señor, que en lo de hechicero que no tuve culpa; en lo de alcahuete, no lo pude negar, pero nunca pensé que hacía mal en ello, que toda mi intención era que todo el mundo se holgase y viviese en paz y quietud, sin pendencias ni penas; pero no me aprovechó nada este buen deseo para dejar de ir adonde no espero volver, según me cargan los años y un mal de orina que llevo, que no me deja reposar un rato.

Y aquí tornó a su llanto como de primero; y túvole Sancho tanta compasión, que sacó un real de a cuatro del seno y se le dio de limosna.

…

Tras todos estos venía un hombre de muy buen parecer, de edad de treinta años, sino que al mirar metía el un ojo en el otro un poco. Venía diferentemente atado que los demás, porque traía una cadena al pie, tan grande, que se la liaba por todo el cuerpo, y dos argollas a la garganta, la una en la cadena y la otra de las que llaman guardaamigo o pie de amigo, de la cual descendían dos hierros que llegaban a la cintura, en los cuales se asían dos esposas, donde llevaba las manos, cerradas con un grueso candado, de manera que ni con las manos podía llegar a la boca ni podía bajar la cabeza a llegar a las manos. Preguntó don Quijote que cómo iba aquel hombre con tantas prisiones más que los otros. Respondióle la guarda porque tenía aquel solo más delitos que todos los otros juntos y que era tan atrevido y tan grande bellaco, que, aunque le llevaban de aquella manera, no iban seguros de él, sino que temían que se les había de huir.

—¿Qué delitos puede tener —dijo don Quijote—, si no han merecido más pena que echarle a las galeras?

—Va por diez años —replicó la guarda—, que es como muerte civil. No se quiera saber más sino que este buen hombre es el famoso Ginés de Pasamonte, que por otro nombre llaman Ginesillo de Parapilla.

—Señor comisario —dijo entonces el galeote—, váyase poco a poco y no andemos ahora a deslindar nombres y sobrenombres. Ginés me llamo, y no Ginesillo, y Pasamonte es mi alcurnia, y no Parapilla, como voacé dice; y cada uno se dé una vuelta a la redonda[3], y no hará poco.

—Hable con menos tono —replicó el comisario[4]—, señor ladrón de más de la marca[5], si no quiere que le haga callar, mal que le pese.

—Bien parece —respondió el galeote— que va el hombre como Dios es servido[6], pero algún día sabrá alguno si me llamo Ginesillo de Parapilla o no.

—Pues ¿no te llaman así, embustero? —dijo la guarda.

—Sí llaman —respondió Ginés—, mas yo haré que no me lo llamen, o me las pelaría donde yo digo entre mis dientes[7]. Señor caballero, si tiene algo que darnos, dénoslo ya y vaya con Dios, que ya enfada con tanto querer saber vidas ajenas; y si la mía quiere saber, sepa que yo soy Ginés de Pasamonte, cuya vida está escrita por estos pulgares.

—Dice verdad —dijo el comisario—, que él mismo ha escrito su historia, que no hay más que desear, y deja empeñado el libro en la cárcel en doscientos reales.

—Y le pienso quitar —dijo Ginés—, si quedara en docientos ducados[8].

—¿Tan bueno es? —dijo don Quijote.

—Es tan bueno —respondió Ginés—, que mal año para Lazarillo de Tormes y para todos cuantos de aquel género se han escrito o escribieren. Lo que le sé decir a voacé es que trata verdades y que son verdades tan lindas y tan donosas que no pueden haber mentiras que se le igualen.

—¿Y cómo se intitula el libro? —preguntó don Quijote.

—La vida de Ginés de Pasamonte —respondió el mismo.

—¿Y está acabado? —preguntó don Quijote.

—¿Cómo puede estar acabado —respondió él—, si aún no está acabada mi vida? Lo que está escrito es desde mi nacimiento hasta el punto que esta última vez me han echado en galeras.

—Luego ¿otra vez habéis estado en ellas? —dijo don Quijote.

—Para servir a Dios y al rey, otra vez he estado cuatro años, y ya sé a qué sabe el bizcocho y el corbacho[9] —respondió Ginés—; y no me pesa mucho de ir a ellas, porque allí tendré lugar de acabar mi libro, que me quedan muchas cosas que decir y en las galeras de España hay más sosiego de aquel que sería menester, aunque no es menester mucho más para lo que yo tengo de escribir, porque me lo sé de coro[10].

—Hábil pareces —dijo don Quijote.

—Y desdichado —respondió Ginés—, porque siempre las desdichas persiguen al buen ingenio.

—Persiguen a los bellacos —dijo el comisario.

—Ya le he dicho, señor comisario —respondió Pasamonte—, que se vaya poco a poco, que aquellos señores no le dieron esa vara para que maltratase a los pobretes que aquí vamos, sino para que nos guiase y llevase adonde Su Majestad manda.

Alzó la vara en alto el comisario para dar a Pasamonte, en respuesta de sus amenazas, mas don Quijote se puso en medio y le rogó que no le maltratase, pues no era mucho que quien llevaba tan atadas las manos tuviese algún tanto suelta la lengua. Y volviéndose a todos los de la cadena, dijo:

—De todo cuanto me habéis dicho, hermanos carísimos, he sacado en limpio que, aunque os han castigado por vuestras culpas, las penas que vais a padecer no os dan mucho gusto y que vais a ellas muy de mala gana y muy contra vuestra voluntad, y que podría ser que el poco ánimo que aquel tuvo en el tormento, la falta de dineros deste, el poco favor del otro y, finalmente, el torcido juicio del juez, hubiese sido causa de vuestra perdición y de no haber salido con la justicia que de vuestra parte teníades. Todo lo cual se me representa a mí ahora en la memoria, de manera que me está diciendo, persuadiendo y aun forzando que muestre con vosotros el efeto para que el cielo me arrojó al mundo y me hizo profesar en él la orden de caballería que profeso, y el voto que en ella hice de favorecer a los menesterosos y opresos de los mayores. Pero, porque sé que una de las partes[11] de la prudencia es que lo que se puede hacer por bien no se haga por mal[12], quiero rogar a estos señores guardianes y comisario sean servidos de desataros y dejaros ir en paz, que no faltarán otros que sirvan al rey en mejores ocasiones, porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Cuanto más, señores guardas —añadió don Quijote—, que estos pobres no han cometido nada contra vosotros. Allá se lo haya cada uno con su pecado[13]; Dios hay en el cielo, que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno, y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello. Pido esto con esta mansedumbre y sosiego, porque tenga, si lo cumplís, algo que agradeceros; y cuando de grado no lo hagáis, esta lanza y esta espada, con el valor de mi brazo, harán que lo hagáis por fuerza.

—¡Donosa majadería![14] —respondió el comisario—. ¡Los forzados del rey quiere que le dejemos, como si tuviéramos autoridad para soltarlos, o él la tuviera para mandárnoslo! Váyase vuestra merced, señor y no ande buscando tres pies al gato[15].

—¡Vos sois el gato y el rato[16] y el bellaco! —respondió don Quijote.

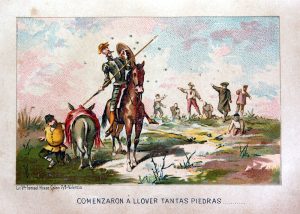

Y, diciendo y haciendo, arremetió[17] con él tan presto, que, sin que tuviese lugar de ponerse en defensa, dio con él en el suelo malherido de una lanzada. Las demás guardas[18] quedaron atónitas y suspensas del no esperado acontecimiento, pero, volviendo sobre sí, pusieron mano a sus espadas los de a caballo, y los de a pie a sus dardos, y arremetieron a don Quijote, que con mucho sosiego los aguardaba y sin duda lo pasara mal, si los galeotes, viendo la ocasión que se les ofrecía de alcanzar libertad, no la procuraran, procurando romper la cadena donde venían ensartados. Fue la revuelta de manera que las guardas, ya por acudir a los galeotes que se desataban, ya por acometer a don Quijote que los acometía, no hicieron cosa que fuese de provecho[19].

Ayudó Sancho por su parte a la soltura[20] de Ginés de Pasamonte, que fue el primero que saltó en la campaña libre y desembarazado, y, arremetiendo al comisario caído, le quitó la espada y la escopeta, con la cual, apuntando al uno y señalando al otro sin dispararla jamás, no quedó guarda en todo el campo, porque se fueron huyendo, así de la escopeta de Pasamonte como de las muchas pedradas que los ya sueltos galeotes les tiraban.

Y llamando Don Quijote a todos los galeotes, que andaban alborotados y habían despojado al comisario hasta dejarle en cueros, se le pusieron todos a la redonda para ver lo que les mandaba, y así les dijo:

—De gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben, y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud. Dígolo porque ya habéis visto, señores, con manifiesta experiencia, el que de mí habéis recebido; en pago del cual querría y es mi voluntad que, cargados de esa cadena que quité de vuestros cuellos, luego os pongáis en camino y vais a la ciudad del Toboso y allí os presentéis ante la señora Dulcinea del Toboso[21] y le digáis que su caballero, el de la Triste Figura, se le envía a encomendar[22], y le contéis punto por punto todos los que ha tenido esta famosa aventura hasta poneros en la deseada libertad; y, hecho esto, os podréis ir donde quisiéredes[23], a la buena ventura.

Respondió por todos Ginés de Pasamonte y dijo:

—Lo que vuestra merced nos manda, señor y libertador nuestro, es imposible de toda imposibilidad cumplirlo, porque no podemos ir juntos por los caminos, sino solos y divididos, y cada uno por su parte, procurando meterse en las entrañas de la tierra, por no ser hallado de la Santa Hermandad[24], que sin duda alguna ha de salir en nuestra busca. Lo que vuestra merced puede hacer y es justo que haga es mudar ese servicio y montazgo de la señora Dulcinea del Toboso en alguna cantidad de avemarías y credos, que nosotros diremos por la intención de vuestra merced, y esta es cosa que se podrá cumplir de noche y de día, huyendo o reposando, en paz o en guerra; pero pensar que hemos de volver ahora a las ollas de Egipto, digo, a tomar nuestra cadena y a ponernos en camino del Toboso, es pensar que es ahora de noche, que aún no son las diez del día, y es pedir a nosotros eso como pedir peras al olmo[25].

—Pues voto a tal —dijo don Quijote, ya puesto en cólera—, don hijo de la puta, don Ginesillo de Paropillo, o como os llamáis, que habéis de ir vos solo, rabo entre piernas, con toda la cadena a cuestas.

Pasamonte, que no era nada bien sufrido, estando ya enterado que don Quijote no era muy cuerdo, pues tal disparate había acometido como el de querer darles libertad, viéndose tratar de aquella manera, hizo del ojo a los compañeros[26], y, apartándose aparte, comenzaron a llover tantas piedras sobre don Quijote, que no se daba manos a cubrirse con la rodela; … No se pudo escudar tan bien don Quijote, que no le acertasen no sé cuántos guijarros en el cuerpo, con tanta fuerza, que dieron con él en el suelo; y apenas hubo caído, cuando fue sobre él el estudiante y le quitó la bacía de la cabeza y diole con ella tres o cuatro golpes en las espaldas y otros tantos en la tierra, con que la hizo pedazos…repartiendo entre sí los demás despojos de la batalla, se fueron cada uno por su parte, con más cuidado de escaparse de la Hermandad que temían que de cargarse de la cadena e ir a presentarse ante la señora Dulcinea del Toboso.

Solos quedaron jumento y Rocinante, Sancho y don Quijote: el jumento, cabizbajo y pensativo, sacudiendo de cuando en cuando las orejas, pensando que aún no había cesado la borrasca de las piedras que le perseguían losXXVoídos; Rocinante, tendido junto a su amo, que también vino al suelo de otra pedrada; Sancho, en pelota[27] y temeroso de la Santa Hermandad; don Quijote, mohinísimo de verse tan malparado por los mismos a quien tanto bien había hecho.

AQUÍ DEBAJO PUEDES VER LA ESCENA EN LA SERIE DE TVE DON QUIJOTE (1992)

Otro sector donde se aprovechó la mano de obra gitana fue en las minas, como la de Almadén de la Plata (Sevilla), que era fundamental para la extracción de mercurio, un recurso esencial para la economía de la época. La explotación de los gitanos en las minas revela cómo la monarquía intentaba maximizar el valor económico de esta población, viéndolos no como ciudadanos con derechos, sino como recursos humanos que podían ser explotados en beneficio del Estado. Este enfoque utilitarista también se evidencia en las leyes que obligaban a los gitanos a establecerse en localidades fijas, con la esperanza de que al estar asentados, pudieran ser más fácilmente controlados y utilizados como mano de obra regular en actividades agrícolas o artesanales. Sin embargo, esta política no tuvo el éxito esperado, ya que muchos gitanos continuaron resistiendo la asimilación forzada y mantuvieron su estilo de vida nómada, lo que llevó a una intensificación de las medidas represivas.

Precisamente, en la última década del siglo XVI, en una reunión celebrada en las Cortes de Madrid el 19 de marzo de 1594, Jerónimo de Salamanca y Martín de Porras, procuradores[28] de Burgos, propusieron una solución al problema gitano en España:

“Que en estos reinos anda un género de gente que se nombran gitanos, cuya vida y trato es la más perdida que hay en toda la república cristiana, ni aún bárbara, que parece que son gente sin ley, porque no saben que guarden ninguna, sino que del todo viven llenos de vicios sin ningún género de recato, con grande escándalo de estos reinos y de los naturales de ellos. Son gente vagabunda, sin que jamás se halle ninguno que trabaje ni tenga oficio con que sustentarse; son públicamente ladrones, embuidores[29], echando juicios por las manos[30], haciendo entender á la gente ignorante que por allí alcanzan y entienden lo que ha de suceder. Son gente que no guarda en los matrimonios la forma de la iglesia, porque se casan parientes con parientes sin ninguna dispensación[31], y aun sin matrimonio se mezclan unos con otros sin tener cuenta con deudo de parentesco, ni afinidad, ni las demás prohibiciones del derecho, y jamás se verá ninguno confesar ni recibir el Santísimo Sacramento, ni oír misa ni conocer parroquia ni cura…Siendo cosa tan necesaria poner remedio en un daño tan grande, y que tan ordinario[32] es en estos reinos, convendría mucho disipar y deshacer de raíz este nombre de gitanos y que no haya memoria de este género de gente. Y el remedio que para esto parece se podría poner, es que se aparten los hombres de los mujeres, y que los unos se pusiesen en una provincia muy apartada de la otra donde se pusiesen las mujeres y se les quitase el hábito[33] y el lenguaje de gitanos, poniéndoles graves penas si saliesen de los lugares que se les señalasen, porque de esta manera se casarían con labradores que viviesen con la orden y regla[34], con que los demás que están en servicio de Dios, viven. [Actas de las Cortes de Castilla, p. 220]

Para los procuradores, la separación de las familias era esencial como instrumento de destrucción de la identidad gitana y proponían “que a todos se les quitasen los hijos e hijas, y los de diez años abajo se pusiesen en la casa de los niños de la doctrina[35] donde los enseñasen a ser cristianos, y de allí, teniendo más edad, se pusiesen a los varones a aprender oficios y las mujeres a servir…el fin es que se consuma la memoria y trato de gente tan perniciosa a la república cristiana.” (221). Sin embargo, las leyes no llegaron a entrar en vigor por falta de apoyos.

PREGUNTAS SOBRE LA HISTORIA:

- ¿Cuáles eran las razones por la que los presos terminaban en galeras? ¿Qué papel tuvieron los gitanos en la creación de las nuevas legislaciones?

- ¿Cómo se beneficio el estado de la mano de obra barata de los hombres gitanos? ¿Qué cambios hicieron reyes y nobles para su propio provecho económico y social?

- ¿Qué tipos de problemas generó todo esto en la comunidad gitana? ¿Cómo reaccionaron los gitanos a esta situación?

- ¿Cuál fue la preocupación moral que presentó Don Juan de Austria, gran capital del ejército español ganador de la batalla de Lepanto, sobre el reclutamiento de gitanos para las galeras? ¿Cómo se relaciona eso con todo lo que se ha presentado en este capítulo?

- ¿Con quiénes se encuentra Don Quijote en el fragmento que has leído? ¿Por qué defiende Don Quijote a los que van detenidos? ¿Qué argumentos da para hacerlo?

- ¿Cómo representa el capítulo lo que has aprendido sobre la situación de los galeotes en la España de finales del siglo XVI? Usa ejemplos específicos del texto para presentar tu opinión.

PREGUNTAS SOBRE EL ACTO III DE EL ARENAL DE SEVILLA:

1. ¿Qué plan crea Lucinda en este acto? ¿Cómo usa el estereotipo gitano para que su plan tenga éxito?

2. ¿Qué discusión fuerte tienen Lucinda y Lope sobre el pasado y el presente?

3. ¿Por qué está Alberto en Sevilla? ¿Cómo se relaciona con Fajardo y Castellanos? ¿Qué historia importante les cuenta a ellos?

4. En el verso 440, Laura se pregunta “¿Hay pena como la mía?” ¿A qué se refiere? ¿Por qué se siente triste y desdichada?

5. ¿De qué intenta convencer Lucinda a Lope? ¿Qué le pide que haga? ¿Tiene éxito el plan de Lucinda?

6. ¿Cómo termina la obra? ¿Qué les ocurre a los personajes principales?

7. En este capítulo, hemos hablado también mucho sobre el estereotipo del hombre gitano y su representación literaria. ¿Qué importancia tienen las alusiones a hombres gitanos en el desarrollo de este acto de la obra?

BIBLIOGRAFÍA MENCIONADA EN EL CAPÍTULO:

- ACTAS DE LAS CORTES DE CASTILLA, Tomo Decimotercero, 1592-1598. Impresores de la Real Casa, 1887.

- MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel. “Los gitanos en el reinado de Felipe II. El fracaso de una integración”. Crónica Nova 30 (2003-04): 401-430.

- PYM, Richard. The Gypsies of Early Modern Spain. 1425-1783. Palgrave, 2007.

- SÁNCHEZ ORTEGA, María Helena. “Los gitanos condenados como galeotes en la España de los Austrias”. Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna, 18-19 (2005-06): 87-106.

- Confesar cuando dan el tormento del agua para revelar la verdad sobre algún delito. ↵

- De desmentirse. ↵

- Que cada uno se preocupe de lo suyo y no de los demás. ↵

- La persona encargada de transportar a los galeotes. ↵

- De marca mayor, de gran importancia. ↵

- Como Dios quiere, no depende de él. ↵

- Me vengaré de ello cuando pueda. ↵

- Se refiere a que pagará para recuperar el libro de la casa de empeños [pawn shop]. ↵

- El bizcocho era una galleta de pan negro reseco molido y vuelto a cocer con la que alimentaban a los galeotes, y el corbacho es el látigo que utilizaba el guardián de los galeotes para que no dejaran de trabajar. ↵

- Me lo sé de memoria. ↵

- Características, cualidades. ↵

- Lo que se puede hacer pacíficamente no se haga con violencia. ↵

- Que cada uno se preocupe de sus problemas. ↵

- Estupidez. ↵

- Deje de buscar problemas. ↵

- La rata, cobarde. ↵

- Se fue contra él. ↵

- Los otros guardias del grupo de galeotes y forzados. ↵

- No hicieron nada bien. ↵

- A soltarle, a liberarlo. ↵

- Al creerse caballero andante (knight-errant), Don Quijote tiene por mujer amada (lady love) a Dulcinea, por la cual lucha y a la que dedica sus victorias. ↵

- Que lo recuerde. ↵

- Donde queráis (quieran). ↵

- La policía del estado que vigila los caminos. ↵

- Pedir algo imposible. ↵

- Le hizo un gesto complice a los otros presos. ↵

- Desnudo, sin ropas. ↵

- Personas encargadas de proponer y establecer leyes para el reino o estado. ↵

- Mentirosos, especialmente en tratos comerciales. ↵

- Leyendo las líneas de las mano para adivinar el futuro. ↵

- Sin la presencia de un sacerdote/cura que bendiga y confirme el matrimonio. ↵

- Común, frecuente. ↵

- La ropa, los vestidos. ↵

- Conforme a las leyes generales del estado. ↵

- Los colegios de "doctrinos" fueron una propuesta del siglo XVI basados en la creación de unas instituciones que pudieran recoger y acoger a los niños y niñas huérfanos, con el propósito de reeducarlos con la moral cristiana para que fueran útiles para la sociedad y se evitara que las calles estuvieran llenas de delincuentes. ↵